和歌山大学と東北大学は12月18日(以下すべて日本時間)、東北大学の北青葉山キャンパス(宮城県仙台市)において、超小型衛星「RAIKO(雷鼓)」の成果に関する中間報告を行った。太陽電池パドルが展開しないというトラブルがあったものの、これまでに15枚の撮影画像の取得に成功。年明けには高速通信の実験も開始するという。

放出当日にまさかのトラブル発生!

「RAIKO(雷鼓)」は、10cm角のサイコロを2つ並べたような"2Uサイズ"の超小型衛星である。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の公募で相乗り衛星として選ばれ、「こうのとり(HTV)」3号機に搭載。2012年7月21日に打ち上げられた後、国際宇宙ステーション(ISS)から、同10月4日23時37分に軌道上へと放出された。

このRAIKOは、和歌山大学・東北大学・東京大学が協力し、製作・試験・運用を行っている。開発と運用の主体となっているのは東北大学で、プロジェクトマネージャは同大学の坂本祐二助教が務めている。衛星のミッションについては本コラムの第1回と第2回、放出機構についてはこちらのレポートで紹介しているので、それぞれ参照していただきたい。

RAIKOのこれまでの状況については、坂本助教より説明があった。

RAIKOからの電波の受信に成功したのは6日の19時33分だった。放出から2日もかかったのは、じつは地上側、衛星側それぞれにトラブルがあったためだという。

同大学では、衛星との通信用にアンテナを校舎の屋上に設置しているが、放出の当日、自動的に衛星を追跡する機能を試験していたところ、なんとこれが故障。ケーブルが断線しており、翌日修理することはできたものの、放出直後の通信は断念するしかなかった。

6日の通信では、テレメトリの取得に成功。オンボードコンピュータ(OBC)、バッテリともに温度は正常な範囲内で、とりあえず衛星が無事に動作していることが確認できた。

「わずか2日でも絶望的な気持ちになる。データが来てほっとした」と、この間の心境を述べた坂本助教だったが、日照時に初めて通信できた22日のテレメトリでは、衛星の異常を示すデータが見つかった。発電力が想定より低く、太陽センサの1つが反応していないのだ。この結果から論理的に導かれる結論は、太陽電池パドルの展開の失敗だ。

これでは十分な電力を賄えないが、こうした事態を想定して用意しておいたのが「エコモード」だ。節電のために送信機とOBCは自動的にオフ。受信機も5分ごとにオン/オフを繰り返すため、コマンドが通りにくくなってしまうが、このエコモードによる運用の場合でも、1日あたり40分間程度の通信時間は確保できるという。

複数の大学による運用ネットワーク

パドルの内側には、UHFのメインアンテナも仕込まれていたために、この使用も不可。UHFにはサブアンテナもあるが、これは感度が弱いために、地上からのコマンドが通りにくい。そのため、東北大からのUHFによるコマンド送信は断念し、現在は鹿児島大学の1.4mアンテナを使い、Sバンドによるコマンド送信に切り替えている。

RAIKOの通信系は、UHFとSバンドの受信機、SバンドとKuバンドの送信機と、送受信ともに冗長構成となっている。超小型衛星ながらこうした贅沢な設計が実現したのは、最近の通信機器の小型軽量化によるものであるが、通信系は地上との生命線であり、こうした高信頼設計が結果として衛星の窮地を救った形だ。

RAIKOの運用には、鹿児島大のほか福井工業大学も協力しており、データ受信についてはSバンドを使って、東北大と福井工大で受信している。特に福井工大のアンテナは直径10mと大きいので、東北大で失敗しても福井工大なら受信に成功する場合もあるという。受信したデータはクラウドを活用し、簡単に共有できる仕組みも構築した。

|

|

|

現在は3大学のパラボラアンテナを使い、Sバンドによる送受信が行われている。データの受信速度は9,600bps |

今後は、より高速なKuバンドを使ったデータ受信も試す。最高で500kbpsと、現在の50倍ほどの通信速度が期待される |

エコモード運用が続くため、どうしても受信できるデータ量に制約が出てしまうが、それでも会見の時点までに、15枚の画像の取得に成功。放出後には合計46枚の画像を撮影しており、新しい撮影は残りの画像をすべてダウンロードしてからになるが、今後、通信速度を上げるなどして、速やかに取得する予定。年明けには、Kuバンドによるデータ受信の実験にも挑むという。

|

|

|

|

RAIKOから受信した最初の画像。これは放出の30秒後に撮影したものだが、衛星が回転したことにより、ISSではなく地球が写ってしまった |

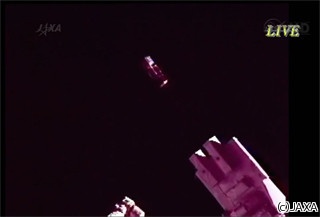

オートゲイン・露出のため、白飛びしてしまっているが、ISSの撮影にも成功。放出から5分たっているため、距離はちょっと遠い |

これはカラー魚眼CCDカメラで撮影したもの(前の2つはカラー広角CMOSカメラ)。放出後17分30秒の画像で、左上に地球が見えている |

なお、現在の衛星の状況であるが、高度400km程度の軌道を周回中で、当初の見込みよりも長く、1年くらいは運用できそうだとのこと。300km程度まで高度が下がってくると、地球大気による抵抗が大きくなり、それから1カ月以内で再突入して燃え尽きる見込みだが、RAIKOは最後に膜展開の実験を行うので、この1カ月を5日間に短縮できる予定となっている。

「月刊宇宙開発」とは……筆者・大塚実が勝手に考えた架空の月刊誌。日本や海外の宇宙開発に関する話題を、月刊誌のような専門性の高い記事として伝えていきたいと考えているが、筆者の気分によっては週刊誌的な内容も混じるかもしれない。なお発行ペースについては、筆者もどうなるか知らないので気にしないでいただきたい。