東京電力福島第一原発の処理水放出の決定に対し、中国政府は日本産海産物の全面輸入停止という措置で抗議の姿勢を露わにした。この唐突な行動に日本の海産物業者の多くが痛手を負っている。日本政府は抗議を表明するが中国政府がその決定を翻す気配はない。

一見関係がないような事柄が実は政治的アジェンダで繋がっていて、特定のサプライチェーンが政治的な外交手段で思わぬしっぺ返しを食うケースがある。今回の処理水放出とそれに伴う「風評被害」には科学的根拠がないというのが日本政府の立場であるが、巨大市場を擁する中国は、一党独裁の中国共産党の政治的アジェンダで巨大市場を持つ力を誇示している印象がある。

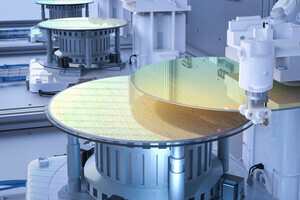

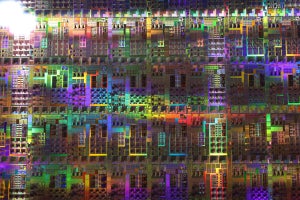

日本の海産物は中国内で人気だが、戦略的重要性はない。中国が「いやがらせ」ともとれる行動をとるのは、戦略的重要度が高い他の分野での巻き返しに利用できないかと考えているのではないか、という印象を持つ。中国側が非常に高い優先度を置く分野の1つが半導体技術である。経済成長のみならず安全保障に関わる先端半導体の技術を国内育成する事は、中国にとって戦略的な重要事項であるが、米国を中心とした自由主義諸国からの輸出規制で当初描いたロードマップは大きく停滞している。

IntelによるTower Semiconductorの買収がとん挫

グローバル企業間の買収での大きなリスクは独禁当局の承認である。それらの企業が事業を展開する主要国の独禁当局の承認なしには買収は進められない。この関連で最近また大きな買収計画が頓挫した。Intelによるイスラエル企業Tower Semiconductor社の買収計画は中国当局の承認を得られる見込みが立たないという理由で両社が断念する決断をした。

-

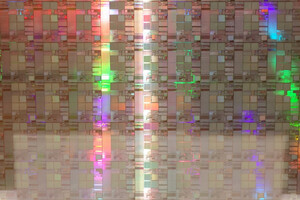

Towerの日本法人タワー パートナーズ セミコンダクター(TPSCo)の新井工場。魚津工場ならびに砺波工場と併せて、かつてのパナソニックの半導体北陸3工場の1つ。TPSCoは2014年4月よりタワーとの合弁会社パナソニック・タワージャズ セミコンダクターとして操業していたものが、パナソニックが半導体から全面撤退したことを受け、台Nuvotonに譲られ、現在はTowerが51%、Nuvotonが49%の出資比率で運営されている。Intelの買収が成立していれば、Intelが日本に半導体工場を持つこととなったと思われるが、残念ながら買収は成立しなかった

アナログ製品を受託製造するTower Semiconductor社は、ファウンドリ事業への本格参入を目指すIntelにとっては願ってもない買収相手だったが、結局、この6000億円を超える大型買収計画はとん挫した。Intelにとっては大きな痛手である。IntelのCEO、Pat Gelsingerは中国を訪問し政府への直訴の行動に出たが、その願いは叶わなかった。中国当局ののらりくらりの承認プロセスに両社ともいつまでも頼ってはいられないという判断だ。半導体業界においては米国系の大型企業による企業買収は最大市場を擁する中国当局から承認されることはまずない、というのが最近の見方だ。

成膜装置を手掛けるKOKUSAI(旧日立国際電気)は2019年に同業の世界大手、米Applied Materialsが買収することで合意したが、中国当局の承認が得られず2021年に破談となった。その後KOKUSAIは自力上場へと方向を転換し、来月東証が上場承認の予定である。

4000億円に上る大型上場となる見込みだ。今後の企業再編計画は中国当局の承認を大きな関門と認識する必要がある。

Armの米ナスダック市場への上場は成るか?

上場の話題で半導体業界で現在一番注目されているのがソフトバンクグループ(SBG)が保有するArmの米ナスダックへの上場計画だ。

省電力・高性能のArmのCPUコア技術は、携帯電話のCPUで世界標準となり、現在ではマルチコアのサーバーCPUへとその領域を広げつつある。Armには以前NVIDIAによる買収計画が進められていたが、このケースは米国を始めとする複数の独禁当局が承認をしない決定をしたのでとん挫した。それを受けて、Armは米ナスダックでの上場準備を始め、近々その決定が下される模様だ。出資を検討する企業にはAppleを始めとする業界の代表企業がずらりと名を連ねる。上場後は90%の株保有者となるSBGは7兆円超の時価総額を目指す強気の構えだが、この上場計画には中国がらみの厄介な事情があると複数の海外メディアが伝えている。それはArm Chinaの存在だ。Armの世界の売り上げの約4分の1を担うArm Chinaは巨大な中国市場におけるArmコアの使用権を独占的に提供するが、このArm Chinaは現在Armから独立した存在になっている。というのも、SBGが2018年にArm Chinaの株式の51%を中国の投資家へ売却したという経緯があるからだ。厄介な点は、Arm Chinaが事実上Armグループの最大顧客であるのに、その方向性についてはArmがコントロールできない状態にあるということである。

この事情が実際にArmのナスダック上場に影響するのか、するとすればどういう形で影響するかは不明だが、唐突な行動をとる最近の中国政府を見ていると海外メディアが報道する懸念にはある程度の根拠があるように思える。

最近、米国の禁輸措置の集中的対象となったHuaweiが久しぶりにハイエンドのスマートフォンの予約販売を始めた。米国による禁輸措置によりスマートフォンの出荷が大きく落ち込んだHuaweiの久々のハイエンド品に業界の注目が集まる。事実上先端半導体の兵糧攻めにあったHuaweiがどのような半導体を使用してこの製品を完成させたか、米国陣営はその検証にとりかかっている。どうやら7nmプロセスを使用したArmベースのCPUを搭載し、5Gをサポートするらしい。そのニュースが流れて間もなく、中国政府が政府機関でのApple製品の使用禁止を通達したという報道があり、Apple株が急落した。米国のHuaweiへの禁輸措置への報復ともとらえられる。

昨今のグローバル企業の成長戦略は、こうした高度な政治的理由で起こる不測の事態を織り込んだ複雑な判断が求められる。