「最悪の決算」と言われたIntelに続き、大きく業績が悪化したNVIDIAの発表を受けて、米半導体株は一気に崩れた感がある。

Intelから急速にシェアを奪いながら成長を続けるAMDを除いて、ほとんどの半導体企業は、積みあがった在庫をこれからの1-2四半期で調整する時期に入った。昨年の未曽有の供給不足とは打って変わって、これからは忍耐の後半戦に入ることになる。これまで飛ぶ鳥を落とす勢いだったNVIDIAの突然の失速を見ていて、半導体製品が本来用途外で使用された場合のビジネスの危うさを見た気がした。

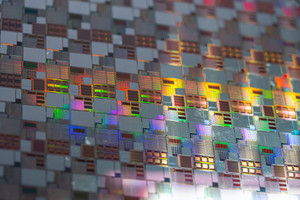

仮想通貨マイニング用ツールとしてのGPU

半導体株では突出して高い株価を誇るNVIDIAの第2四半期の決算は投資家の予想を大きく下回るものであった。今回の売り上げの急激な落ち込みの背景についてCEOのJensen Huangは下記のように説明している。

- 景気後退の兆候が明らかになり、ハイエンドゲーム用のグラフィックボードに買い控えが起こった。

- PC市場全体が退潮傾向にあり、その影響を大きく受けた。

似たような説明はIntelの決算でも聞かれた。

確かに景気後退・PC市場の収縮は多くの半導体企業に打撃を与えた。しかし、NVIDIAのGPU需要の急激な落ち込みの理由には表ではあまり語られないNVIDIA特有の事情がある。それはGPUのグラフィック関連の売り上げの中には、本来のグラフィック用途以外のアプリケーションである仮想通貨マイニング用途の分が含まれているという事実だ。NVIDIAはIntelやAMDとは異なり、アプリケーション別の売り上げの内訳を発表していないので実態は分からないが、GPUの売り上げには相当数の仮想通貨マイニング用のものが含まれている。長引くコロナ禍で実体経済は大きく打撃を受けたが、投機目的の仮想通貨市場は過熱化し、マイニング用途のGPU製品への需要が急増した。これらの製品は通常のGPU販売チャネルを通して取引されるので、市場に出した時点ではどの用途に使われるかは簡単には分からない。本流のビジネスである高性能グラフィクスのユーザーベースを重要視するNVIDIAは、仮想通貨マイニング市場についてはかなり慎重なスタンスをとってきた。とはいっても、まとまったボリュームをいち早く売りさばけるマイニング市場は「その四半期の売り上げ目標を達成する」という意味では簡単に見過ごせない市場でもある。

しかし、「仮想通貨」は「通貨」とは言われながら実際には通貨としての役目よりも、その価値が乱高下する歴史を持つために、投機的な投資対象となっているのが実態である。コロナ禍の最中で過熱した仮想通貨市場は、今年の5月くらいから市況が急激に冷え込んだ。こういった投機的で不安定な市場と半導体メーカーがどう折り合いをつけていくかは難しい問題だ。

マイニング専用チップを開発した企業もあるが、設計には多くの時間とコストがかかる。結局、定常的ボリュームに達する前に市況が変わってしまいこれらの専用チップはほとんどが生き残っていない。

Jensen Huangがグラフィックス以外で大きな期待を寄せるのがAI分野で、NVIDIAは市場参入が早かった分、この市場では他社と比較して圧倒的な存在感があるが、GPUビジネスの落ち込みを補うまでにはなっていない。

オーバークロッカー達が驚喜したK7

半導体は大量に製造して大量に売りさばいてやっと利益が出るコモディティービジネスの代表格である。しかし、その機能・性能の高度さゆえに、本来意図した用途以外の目的に使用されるケースは多々ある。その場合にはメーカー側が市場のコントロールに手を焼く事になる。 それで思い出すのは、AMDのK7のオーバークロックである。K7コアはAMDがIntelとのハードウェア互換路線を断ち切って、スーパースケーラーの独自設計CPUビジネスを構築した最初の記念碑的なCPU技術だった。

K7コアのAthlonが動作周波数500㎒で市場に登場したのは1999年の8月であった。それが半年とちょっと後の2000年の3月には1G㎐を発表した。一方のIntelは、AMDの発表の2日後に1G㎐のPentium IIIを発表して対抗した。今から考えるとこの頃のAMDとIntelの技術競争はかなり過熱気味で、その分自作派パワーユーザーはこの2社の激烈な競争の成果を享受できたのではないかと思う。

整数演算で10段、浮動小数点演算で15段という当時のCPUのアーキテクチャーとしては破格に深いパイプライン構造を実装したK7にはクロックアップの期待が高まった。パワーユーザーが「オーバークロック」の可能性を追及するのは自然な流れだった。事実、500~650MHzで登場したAthlonは発表時からクロックの上昇には余裕があった。

Pentium IIIで対抗するIntelは微細加工技術にものを言わせて、AMDに追いすがったが、やはりアーキテクチャーの違いは歴然で、その後に登場するPentium 4(ネットバースト・アーキテクチャー)まで苦戦を強いられた。その間、最速ゲームマシンなどを自作するパワーユーザーの中に、スペック以上の周波数でCPUを動作させる「オーバー・クロッカー」が登場した。メーカーのAMDとしては、あくまで「製品スペックでのご使用を推奨します」とは言いながら、重要な顧客層であるパワーユーザーの動向にはかなり寛容なスタンスであった。しかし、オーバークロック競争が過熱化し、発熱のためにデバイスが破壊されてしまう事例が出てくると、「さすがに発火などの危険性がある使い方にはきちんと対応しなければ」、などと社内で議論した覚えがある。

半導体の本来用途外、規格外使用は決して推奨されるものではないが、半導体デバイスの無限の可能性を追い求めるユーザーに対応するのは、最終的にはやはりメーカーの仕事である。

そうした状況を踏まえながらビジネスを持続可能にする事が求められる。