さまざまなメディアで盛んに取り上げられるようになり、バズワード化している「SDGs」。コンビニやスーパーでもSDGsを謳った商品が陳列されていることもあり、日々の生活の中でも目にする機会は増えていると思います。しかし「SDGsって知ってますか?」とお聞きすると「リサイクル?」「寄付?」「エコバッグを持参すれば良いんでしょう?」などと、断片的な知識に留まっていることが少なくありません。

そこで本連載では、「いろんな企業から求められるビジネスパーソン」となるために知っておくべきSDGsのナレッジについてお伝えしていければと思います。

「SDGsって何?」「仕事とは直接関係ないのでは?」という疑問に答えます

初めに、SDGsとはそもそも何なのかについて簡単に整理しておきましょう。

「SDGs」は「Sustainable Development Goals」の略で、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されます。2015年9月の国連サミットで採択された文書「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記された国際目標……というのが一般的な説明ですが、遠い国のことだと感じませんか? 自分の国のこと、ひいては毎日の生活に関わるというイメージを持ちづらいですよね。

平易に言うと、「このままでは地球も人類も今の生活を維持していくことは難しい状態にあり、それを“持続可能”にしていくための課題(ターゲット)を17の目標にまとめたもの」。このくらい、ざっくりした理解で良いでしょう。

最近の気候変動による災害の増加などは、まさに「地球や人類が今の状態を維持することが難しくなっている」原因の一部分です。こうした課題を解決していくためにつくられたSDGsですが、17の目標は多岐にわたっており、政府や国が頑張れば達成できるものではありません。また、私たちの生活を支えるビジネスと密接に関わり合う目標も多いことも特徴です。

その好例が、SDGsで最も話題に上りやすい目標13「気候変動に具体的な対策を」です。近年の脱炭素化の流れの中で、CO2を多く輩出する化石燃料の利用は世界的に削減していく方向に進んでいますが、一方、不足する電力を補う火力発電の開発には融資や資金調達が難しい……という状態になっています。目標13は、こうした課題を意識した目標というわけです。

また、2021年に話題になったファーストリテイリングのウイグル問題は、目標12「つくる責任 つかう責任」と関連しています。当時、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングに対し、「新疆ウイグル地区で強制労働させられている人々が収穫した綿花を使用しているのではないか」という疑惑が持ち上がり、フランスの検察が捜査に乗り出す騒ぎとなりました。その後、同社は第三者機関による調査を実施し、人権侵害につながる取引は確認されなかったことを報告していますが、世界中からネガティブな注目を集めてしまったのは確かです。このように消費者が企業を見る“目”は年々厳しさを増しており、サプライチェーン上にある原材料や工場などの労働環境について「知らない」では済まされません。

さまざまなリスクを知っておかないと、ビジネスで大きな損害を被ったり、選ばれない製品を生み出してしまったりする可能性も多々あるわけです。

SDGsは世界のルールチェンジ! ビジネスパーソンにとっては市場価値拡大のチャンス

SDGsは決して綺麗事、絵空事ではありません。ビジネスの常識を変える、いわば「世界のルールチェンジ」です。しかし、日本人は20年前のルールチェンジ――「IT化」でつまずいて大きく国力を落としたと言われています。

また、日本人はそもそもルールチェンジやイノベーションが苦手だと言われています。今までいろいろな環境変化に適合し、乗り越えて来ることができたはずなのに、世界的な行動変容に対してはどうして石橋を叩いて渡ろうとするのでしょうか。

その理由はたった一つ。「ナレッジが不足している」からです。世界の潮流に対する情報感度が低いことが、未知なるものへの不安を作り出すわけです。加えて、少し聞きかじっただけで知識を得たと思い込み、本質への理解を深めなかったり、その後の行動変容を起こさなかったりという特徴があります。いわゆる「様子見」ですね。

ビジネスの現場でも「競合他社が取り入れるかどうか、まずは様子見を」と言ってニ匹目のどじょうを狙うことは日常的に起こっていると思います。確かに、ファーストペンギンになるのは勇気がいることです。しかしその結果、先行者利益を得られず、変革のタイミングを逃してしまっている……ということは、コロナ禍の日本の人材不足を見ても明らかです。

インターネットが普及し、IT革命が始まった頃から人材育成に真摯に取り組んでいれば、20年以上たった今、DX人材不足が叫ばれているようなことはなかったでしょう。

そうした業界や企業単位での課題はありながらも、ビジネスパーソン個人のキャリアパスにフォーカスすると、実はこのルールチェンジは絶好のチャンスなのです。なぜかと言うと、今やDX人材が売り手市場であるように、SDGsにおいてもまた「SDGsネイティブ」はエッジとなり、市場価値が高まっていくことが予想されるからです。

では、今からどのようにエッジを磨いていくのが「市場価値の高いビジネスパーソン」への近道なのか、見ていきましょう。

企業のSDGs推進は新規事業が多いのは、なぜ?

多くの企業において、SDGsの推進は新規事業からスタートすることになります。既存事業に組み込むのは容易ではありません。生産工場、材料調達など既存のラインが出来上がってしまっていて、今からSDGsに合致するサプライチェーンに変えていくのは容易なことではないからです。

SDGsを掲げている企業であっても5カ年、10カ年計画を引きながら2030年までに達成すべき数値目標を掲げ、推進していくことになるでしょう。

一方、新規事業や新製品のラインなら、既存の枠組みにとらわれることなく新たなサプライチェーンを設計し推進していくことができます。そのため、多くの企業でSDGsの推進は「新規事業開発室」のような部署で行われることが多いのです。こうした部署の人員は、社内公募のほか上司・同僚からの推薦で抜擢されることも多いため、日ごろからSDGsに関心を寄せ、集めたナレッジを血肉にし、貴重なSDGsネイティブであることを社内でアピールすることが大切です。

データドリブンからSDGsの本質が見えてくる

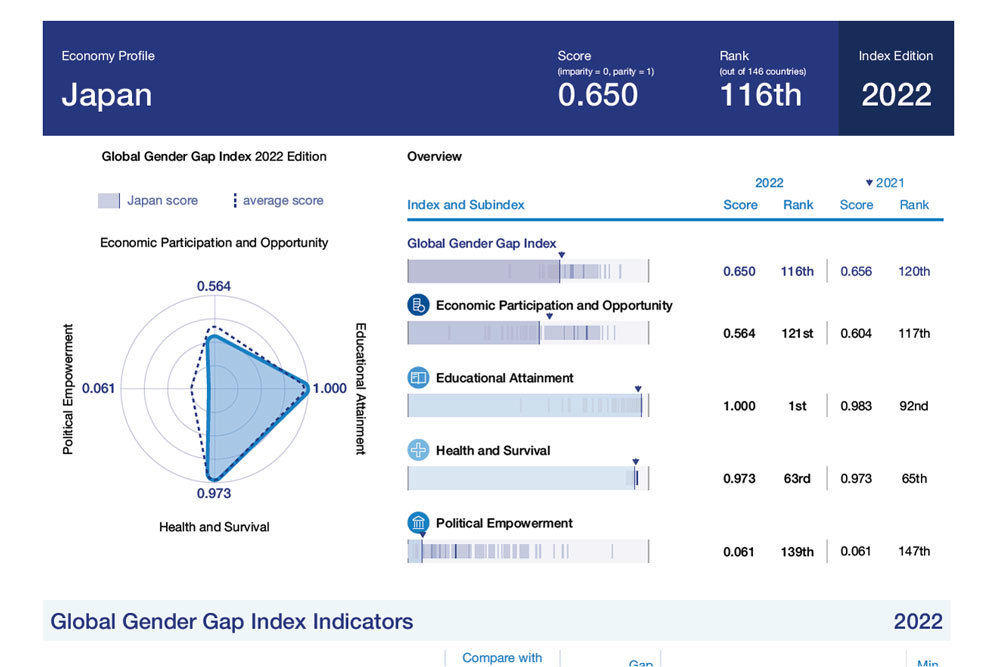

SDGsネイティブになる方法はたった一つ。それは“データドリブンになること”です。SDGsの各目標には、課題を把握する上で重要なデータが存在します。例えば、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」に関するデータとして、日本でよく挙がるのは「ジェンダーギャップ指数」です。

2022年の日本のジェンダーギャップ指数は146カ国中116位と、先進国の中でもはかなり低いレベルにあります。特に政治の分野は139位と、最下位レベルです。経済でも121位と非常に低いのですが、なぜこんな順位なのでしょうか? その要因を探ってみると、国会議員の男女比と上場企業の役員の男女比で大きくポイントを下げているという事実が見えてきます。つまり、これが「取り組むべき課題」というわけです。

このように、課題に対しては根拠となるデータがあります。それらの中でも、日本の現在の立ち位置を示すものや、指標となるものを意識して見るようにしましょう。

また、データの読み解きは大事ですが、それよりも簡単で取り組みやすいのが有名企業の事例から学ぶことです。社会課題に真摯に向き合い、グローバルで評価されている企業はどんな取り組みをしているのかについても調べていくと、SDGsの具体的対策が見えてきます。

例えば、サプライチェーンを徹底的にクリーンにした衣料メーカーのパタゴニア。アウトドア好きな方にはおなじみのブランドですね。

同社は「自社の工場を持たない」という方針を徹底しており、取引企業に基準を示し、監視を強めることで本当にクリーンなサプライチェーンを実現。これにより、SDGsを象徴するトップランナーとして世界的評価を集めています。パタゴニアの取り組み事例は、皆さんが新規事業で生産ラインを新たに選定する際、参考になるのではないでしょうか。

このように、SDGsの各目標にデータと有名企業の事例を紐付けてインプットしていくと、ビジネスで使えるSDGsナレッジを蓄積することができます。