連載の第2回では、採用活動における広報とマーケティングの戦略設計について解説しました。第3回となる今回は、SNS・動画・音声メディアなど、多様なチャネルをどう活用し、求職者との接点をどのように設計するかをテーマにお届けします。→過去の「令和時代の採用ブランディング」の回はこちらを参照。

かつて「採用」は人事部門の領域、「広報」は広報部門の専門領域として分けて捉えられてきました。しかし、企業と社会の関係性が変化するなかで、「採用は広報の一部であり、広報もまた採用に寄与する」という考え方が主流になりつつあります。

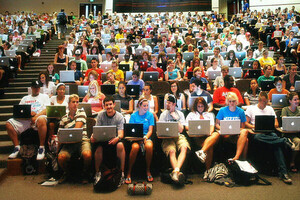

特にZ世代のようなデジタルネイティブ層には、共感を呼び、リアルな声が届く“物語性ある発信”が鍵となります。今回は、経営者、PR担当者、人事担当者の方々に向けて、チャネルごとの特徴や設計ポイント、KPI設計の考え方まで、デジタル時代の採用広報に必要な視点を紹介します。

多様化するデジタルメディアの活用法

かつては「就職情報サイト一択」であった採用チャネルも、SNSなどの普及により多様化が進み、求職者との接点がマルチチャネル化しています。

特にZ世代においては、企業との最初の出会いがSNS経由であることも珍しくなく、チャネル選定そのものが採用成果を左右する要素となっています。

また、SNSには拡散力があり、企業の魅力が自然に広がることで、想定以上の層にリーチすることが可能です。ここでは、各メディアの特性と戦略的な使い分けについて見ていきます。

メディア別の特性とセグメント戦略

デジタルメディアはそれぞれ、得意とする「届け方」と「伝わり方」が異なります。目的やターゲットごとに最適なメディアを選び、“どこで・誰に・どう届けるか”を設計することが、求職者との接点づくりの質を大きく左右します。

Instagram

視覚的な訴求力が高く、社員の表情や職場の日常といったリアルな雰囲気を伝えるのに適しています。スマートフォンで日常的に情報収集を行うZ世代にとって、企業とのカルチャーフィットを感じ取るきっかけになりやすい媒体です。

YouTube

比較的長尺のコンテンツに向いており、職場の空気感や社員の考え方、企業の文化まで深く伝えられます。会社説明会やインタビューのアーカイブにも適しており、求職者の理解促進のフェーズで効果を発揮しやすいチャネルです。逆に短尺でリーチを増やす企業も増えてきました。1分足らずのショート動画をYouTube、TikTok、Instagramのストーリーと全方位的に活用することで生産性を上げていくことも大事ですね。

LinkedIn

ビジネス意識の高い中途人材や、転職潜在層との接点構築に適しています。外資系や大手の優秀な人材が多くいるプラットフォームにもなるので、経営方針や事業内容への共感を促す発信を行うことで、よりマッチ度の高い応募につながる可能性があります。

このように、同じコンテンツでも「誰に・どこで届けるか」によって伝わり方が変わります。媒体ごとの特性と求職者の行動文脈を的確に捉えた設計を行うことが、デジタル時代の採用広報では不可欠です。

デジタルネイティブへのパーソナルタッチ

Z世代の求職者は、企業が一方的に発信する広告色の強い情報よりも、社員や内定者が語る等身大の体験やリアルな声に共感する傾向があります。

自然体で語られた社員のSNS投稿やnote、動画などのUGC(User Generated Content)は、信頼を築く手段として注目されています。

“中の人”によるリアルな発信を活性化させるには、投稿ガイドラインの整備や公式アカウントでの紹介など、社員が安心して発信できる環境づくりも不可欠です。Z世代に届くのは、言葉の裏に体温を感じられる“リアルな声”なのです。

動画コンテンツの可能性

動画は、文字や写真では伝えきれない企業の“空気感”や、社員の“目の輝き”といったリアルな魅力を伝えることができる表現手段です。

Z世代にとっては、企業との最初の接点となることも少なくなく、採用活動における重要なファーストタッチとして機能します。InstagramやYouTubeなど、日常的に利用されているSNSと組み合わせることで、より自然な形で接点を生み出すことができるでしょう。

また、ForresterのJames McQuivey 博士の研究によれば、1分間の動画には、Webサイト約3600ページ分に匹敵する情報量があるとも言われており、その訴求力の高さは見過ごせません。

企画から発信までの戦略的プロセス

採用動画を成功させる鍵は、「何を撮るか」ではなく、「誰に、どう伝えるか」の設計にあります。これはPR戦略と同じく、”届ける相手を起点に考える”という視点が重要になるからです。

次に紹介する4つのステップを意識することで、目的と効果の両立を図る動画作成が可能になります。

ステップ 1. ペルソナ設計

まずは、「誰に届けたいのか」を明確にすることが出発点です。求める人物像(スキル・価値観・関心など)を具体化し、その人物がどのような情報に反応しやすいかを想定します。ステップ 2. ストーリーボード作成

ペルソナに響く構成を設計します。自社の魅力を一方的に語るのではなく、「この会社で働く未来をどう想像できるか」に重きを置いたストーリー設計が求められます。社員の一日、成長エピソード、社風を象徴するシーンなどを要素として盛り込みましょう。ステップ 3. 撮影

構成に沿って撮影を行います。プロに依頼する場合でも、現場の自然な様子や“素の表情”を意識することで、過度な演出に頼らない等身大の訴求が可能になります。ステップ 4. 拡散先設計

完成した動画は、誰に・どのチャネルで届けるかを設計します。YouTube、Instagram、採用サイト、noteなど、それぞれのチャネル特性に応じて展開方法を調整し、求職者の行動導線に沿った流れをつくります。

各ステップに共通して求められるのが、「トーン&マナー」の明確化です。信頼感を重視するのか、親しみやすさを打ち出すのかなど、動画全体の印象設計によって、求職者に伝わるメッセージの解像度が大きく変わります。

企画段階から一貫したトーンを保ち、設計にブレのない動画をつくること。それが、ターゲットの心に響くコンテンツを生み出す最大のポイントです。

YouTube・Instagramの活用例

YouTubeでは、比較的長尺のコンテンツを通じて、職場の空気感や社員の価値観を丁寧に伝えることができます。たとえば製造業では「現場密着1日動画」で職場のリアルを届けたり、IT企業では「ブレスト風景のノーカット映像」でオープンな社風を訴求したりする事例も見られます。

一方、Instagramは、社員の日常やイベントの様子を短尺動画やリールで気軽に発信できるのが特徴。Z世代にとって“共感の入り口”となる自然な接点を生み出す手段となっています。

こうした動画は、SNSとの連動により一方通行の発信に留めず、求職者との対話へとつなげる工夫が求められます。チャネルごとの特性を理解し、動画を“見せるもの”から“関係性を築く導線”へと進化させる視点が求められます。

音声メディアと短尺動画のトレンド

情報の受け取り方が「ながら視聴」や「隙間時間視聴」へと移行するなかで、採用広報においても音声コンテンツや短尺動画の活用の重要性は急速に高まっています。

特にZ世代のようなスマートフォンネイティブ層に向けた発信では「テンポよく」「感覚的にスッと届く」ような形式が求められるでしょう。

Podcastによる“思考の深掘り”

Podcastのような音声メディアは、視覚情報に頼らない分、話し手の言葉そのものがコンテンツの価値となります。

”ながら聴き”が前提となるため、構成力や語り口が重要ですが、だからこそ企業の思想や価値観を丁寧に伝えるのに適した手段です。経営者の考え方や社員の仕事観、企業の背景にある想いなど、テキストや動画では伝えきれない“深さ”を表現することができます。比較的長尺でも受け入れられやすく、30分以上のエピソードでも聞いてもらえる可能性があります。

Z世代にとっては、企業の考え方や空気感に触れる新たな入口となり、社内向けの理念浸透やブランディング、コミュニケーション手段としても活用が期待できます。広報と採用の境界が薄れる中、音声発信は企業理解の“裏側”を支える有力な接点となるでしょう。

TikTokやYouTube Shortsの台頭

短尺動画は、いわば“採用広報のティザー広告”です。数秒から1分ほどの尺で、企業の雰囲気や価値観を端的に伝え、求職者の関心を引きつける役割を担います。たとえば「社員のモーニングルーティン」や「職場のひとこと紹介」といった身近なコンテンツは、Z世代の感性にフィットし、親近感を生みやすい特徴があります。

こうした動画は、採用情報を“日常の中に溶け込ませる”ように設計することが求められます。動画で興味を引き、クリックを促し、詳細情報へと導く―この一連の流れを意識することで、母集団形成にもつながります。

大切なのは、企業紹介動画を“バズらせる”ことではなく、“想像を喚起する余白”を残すこと。情報をすべて語り尽くすのではなく、「もっと知りたい」と思わせる余韻を意図的に設計する視点が求められます。短尺動画で生まれた関心を、次の接点へとつなげる導線をいかにデザインできるかが、今の採用広報における設計力といえるでしょう。

SNS運用の成功ポイント

アルゴリズムに沿った設計と、人間味のある発信。この両立こそが、採用広報におけるSNS運用の鍵です。

機械的な発信だけでは共感は生まれず、感情に寄り添いすぎると継続性や成果の可視化が難しくなる─この設計と感性の狭間に、今のSNS戦略が求められています。

設計力と運用力のハイブリッド

SNS運用には、「構造」と「感情」の両立が不可欠です。媒体ごとの目的を整理し、投稿のトーンや頻度、使用するフォーマットや投稿スケジュールをあらかじめ定めることで、属人化を防ぎつつ質を安定させることができます。

また、各プラットフォームのアルゴリズムの変化にも柔軟に対応できる体制が必要になります。

一方で、設計だけでは“温度”は伝わりません。社員の日常風景、思わず笑ってしまう瞬間、イベントの裏側といった偶発的な物語を捉える「運用力」が重要です。設計された型の中に、自然な“にじみ”や余白をどう織り交ぜるかの感覚が、SNSにおける広報力の質を決めるといえるでしょう。

エンゲージメントを高める要素

Z世代を含むSNSネイティブ層との接点で、一方通行の情報発信では相手に響きません。コメントやDMへの返信を通じて“対話”を意識したり、ストーリー機能でアンケートを実施したりと、双方向のコミュニケーションを意識した設計が重要です。

また、社員がリレー形式で自身の働き方や価値観を発信する企画も有効です。業務紹介だけでなく、「なぜこの会社を選んだのか」「何にやりがいを感じているか」といった“個人の言葉”が加わることで、投稿の厚みが増します。

自分の声が届き、その反応が返ってくる--そんなSNS上での“小さな参加体験”の積み重ねが、企業に対する信頼や共感へとつながっていくのです。

KPIと成果の可視化

採用広報の取り組みを組織として持続可能にするには、「どれだけ効果があったか」を定量・定性の両面から可視化する仕組みが不可欠です。感覚に頼らず、社内を説得できる“裏付け”を持つことが、次の改善や意思決定につながる原動力になります。

成果の“見える化”が鍵

まずは、SNSや動画施策などの発信が採用成果にどう寄与しているかを、定量的に把握できる指標を設けることが重要です。

たとえば、動画の再生回数や視聴完了率、SNSのエンゲージメント率、採用ページへの遷移数、応募者の流入経路におけるSNS比率などが代表的な指標です。また、定着率や入社後のエンゲージメントスコアを加えることで、中長期的な視点での効果測定も可能になります。

こうした数値は、経営層や関係部門とのコミュニケーションにおいて、「広報施策が採用にどれだけ貢献したか」を“言語化”する土台になります。

定性データの活用

採用広報の効果を測るうえでは、数値による定量的な指標だけでなく、応募者の声や反応といった定性データにも目を向けることが重要です。

たとえば、エントリーシートや面接での志望動機の中に「noteの記事を読んで共感した」「Instagramで社員の雰囲気が伝わってきた」といった広報コンテンツへの言及があれば、それは発信が確かに“届いていた”ことの証です。

こうした反応を継続的に拾い上げる仕組みを整えておくことで、ブランド想起や好意的認知の広がりが可視化され、施策の振り返りや改善に活かすことができるようになります。

採用広報は“企業文化の伝播装置”へ

デジタル時代の採用広報は、単なる情報発信ではなく、「誰に・どこで・どう伝えるか」を丁寧に設計する“接点づくり”そのものです。

SNSや動画、音声メディアなど多様なチャネルを活用しながら、媒体ごとの特性とターゲットの文脈を的確に読み解くことが、成果を生みだす鍵となります。

特にZ世代の感性に響くのは、“リアルで共感できる声”や“参加したくなる体験”の提供です。テクノロジーが進化する今だからこそ、人の感情にしっかり向き合い、「関係性を構築する」広報の本質が、採用の領域でも改めて問われています。