今年10月に本社機能を九段会館テラス(東京都千代田区)に移転したTDCソフト。新築の香りがまだ残る新しいオフィスを取材したので、移転の経緯やコンセプト、内部の様子などを紹介する。→過去の「隣のオフィスは青く見える」の回はこちらを参照。

オフィスコンセプトは「Re:Place」

移転前の同社は、新宿文化クイントビル(東京都渋谷区)のフロアに2013年から本社を構えていた。ただ、10年前の移転時に家具再利用と効率性を高めた最大座席数の確保を最優先し、複数のブロックにオフィスが分断していたため、交流の場所が少なかったという。

システムインテグレーターという業種上、社員が顧客先に常駐することもあり、組織スペースの在席率は半数程度、出社率と合わせると使用率は3分の1となっていた。また、コミュニケーションエリアではリモート会議と集中作業が主流であり、リアルなコミュニケーションが少ないほか、固定席の固定電話の利用者は少ないという状況だった。

さらに、外的な要因としては開発要員の増加による執務室の不足や新型コロナウイルスによるテレワークの急増、アフターコロナに向けたオフィスワーク、および5年後を見据えた会社としての在り方に課題を感じていたほか、将来的な社員数を移転プロジェクト開始時点の1650人(2023年4月時点では1946人)から2000人への増員を目指している。

コンセプトの立案に際しては、同社が60周年を迎え、新たな一歩を刻むオフィスを作り、新本社で実現したいこととして現在の同社にどのような課題があるのかを確認し、働き方、環境、テクノロジーで解決に導くこととした。そして、今の課題を解決し、未来に向けてニーズに合わせてアップデートし続けることを前提としたオフィスを構築することにした。

こうしたコンセプトアプローチをもとに、次世代型システムインテグレーション事業を支えるワークプレイス戦略の一環として「Smart Work構想」を掲げた。

オフィスコンセプトには「Re:Place」を据え、変化の速いビジネス環境の中、常に社員にとって快適かつコミュニケーションが取りやすい変化(リプレース)をしていくことで、高い生産性を発揮し続けることを目指した。なお、新オフィス移転後に新宿のオフィスは開発プロジェクト用の「Techno Growth Center」として新たにスタートしている。

レトロとモダンを融合した九段会館テラス

新オフィスがある九段会館テラスは、1934年に竣工した九段会館(竣工当時は軍人会館)は、二・二六事件(1936年)や終戦後にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による接収を受け、幾多の歴史を見つめてきた建造物であったが2011年の東日本大震災で被災し、閉業。

その後、旧九段会館の一部を保存・復原した保存部分にIoTを活用した地上17階建てのオフィスを新築し、九段会館テラスとしてレトロとモダンを融合した施設に生まれ変わった。

TDCソフトでは九段会館テラスの4階~5階にオフィスを整備。レイアウトのポイントは「帰社してきた社員に対する本社の体験価値の最大化」「交流ポイントの構築」「景観の活用」の3点だ。

帰社した社員の体験価値最大化については、人材研修や部会、健康診断などの理由で帰社してきた社員は新宿オフィスの場合、セミナールームから事業部フロアへの導線、動機がなく、その後は顧客先または帰宅していた。そのため、新オフィスでは帰社した社員が社内に滞留し、価値のある時間を過ごせるようになっている。

交流ポイントの構築では、オフィス内の導線や影響を意識したレイアウトにすることで、自然な行動の中で交流が生まれるような工夫を組み込み、社内コミュニケーションの活性化と社員エンゲージメントの向上を図っている。景観の活用は九段会館テラスの窓から見える武道館やお濠などの景色を最大限活かし、オフィスに対する社員のエンゲージメント向上を図っている。

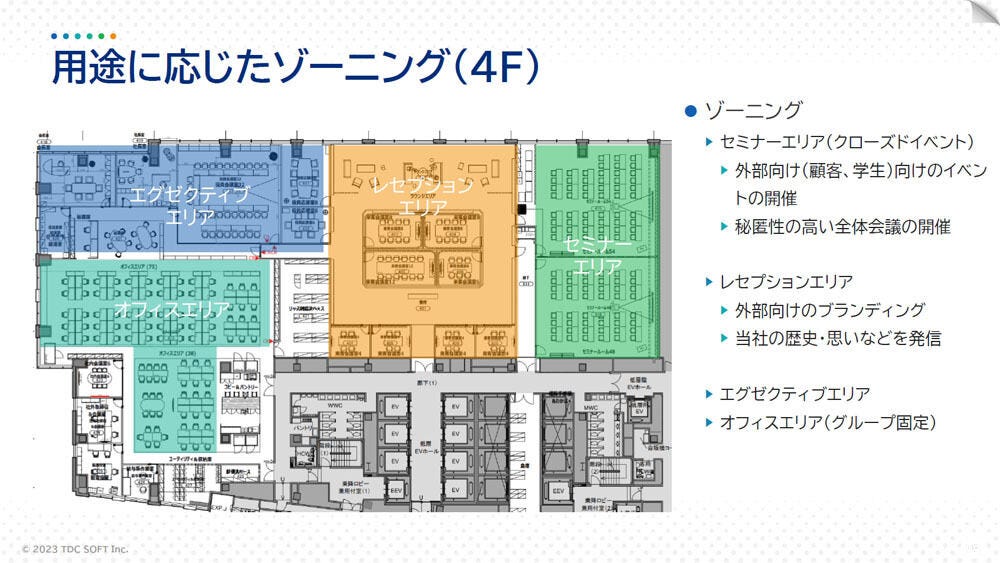

4階は外部向けのイベント開催や秘匿性の高い全体会議などを開催するセミナーエリア、外部向けのブランディング、同社の歴史・思いを発信するレセプションエリア、エグゼクティブエリア、オフィスエリア(固定)にゾーニング。

応接やセミナールームのほか、社長室や役員会議室などの経営、経営企画、バックオフィス機能を集約し、連携を高めるとともに、意思決定から実行までのスピードを高め、事業本部のグループアドレスを設置することで現場と管理のコミュニケーション機会を創出する。

帰属意識を高めるとともに自己成長の場としてのオフィス

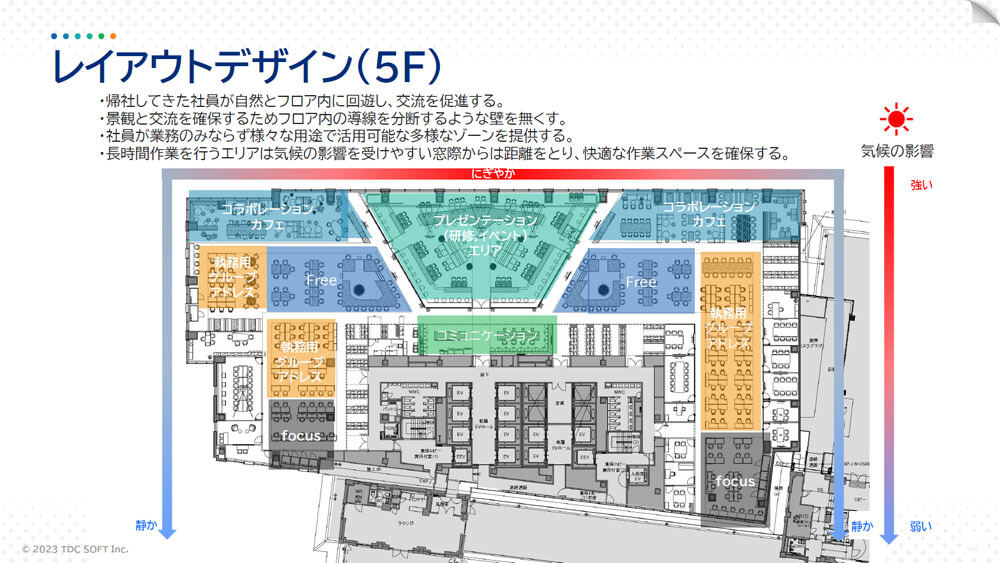

続いては、新オフィスの目玉ともいえる5階だ。入室すると、まず目に飛び込んでくるのはプレゼンテーション(研修・イベント)エリアとなり、このエリアを中心にフリーアドレスエリア、コラボレーションカフェ、執務用グループアドレスエリア、フォーカスエリアがシンメトリーに配置されている。

帰社してきた社員が自然とフロア内を回遊することで交流促進を図り、景観と交流を確保するためフロア内の導線を分断するような壁はなくしており、控えめに言っても非常に解放感があるレイアウトとなっている。また、社員が業務のみならず、さまざまな用途で活用できる多様なゾーニングとし、長時間作業を行うエリアは気候の影響を受けやすい窓際から距離を取り、快適な作業スペースを確保している。

導線としては、イベントをプレゼンテーションエリアで行い、イベント終了後はカフェスペースにつなげることで、オフィスの最深部から出入口までの導線上で帰社した社員の可視化を生み出すことが可能だという。

さらに、オフィス中央部にパントリー、ユーティリティなどを設置することで、常勤社員にもオフィス中央への導線を作り出している。加えて、コロナ禍で一般的になった個室ブース、会議室、ウェビナーなどを開催するための専用スタジオを配置。

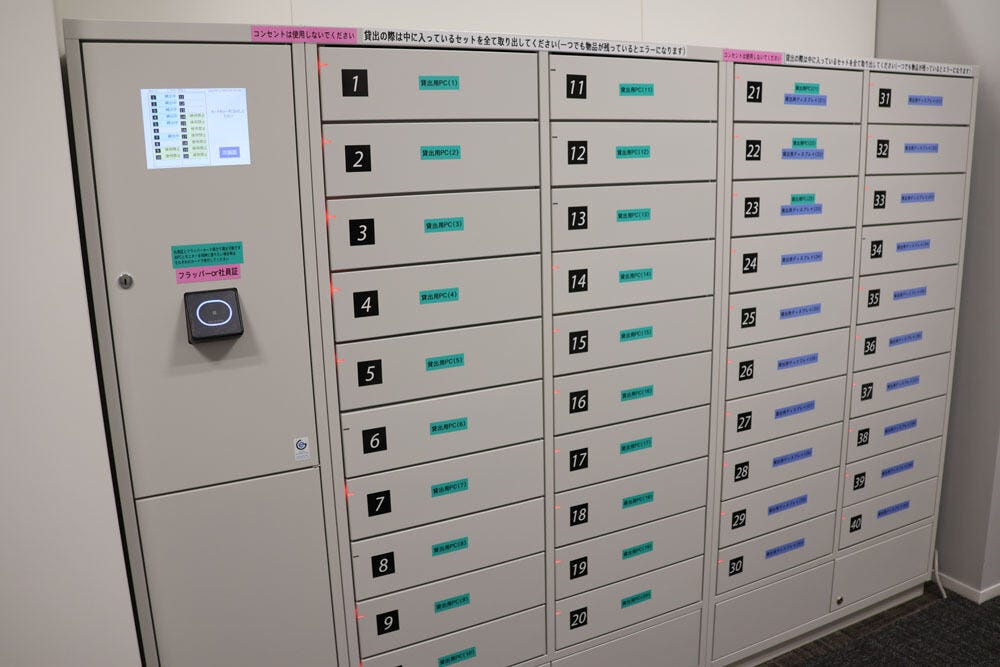

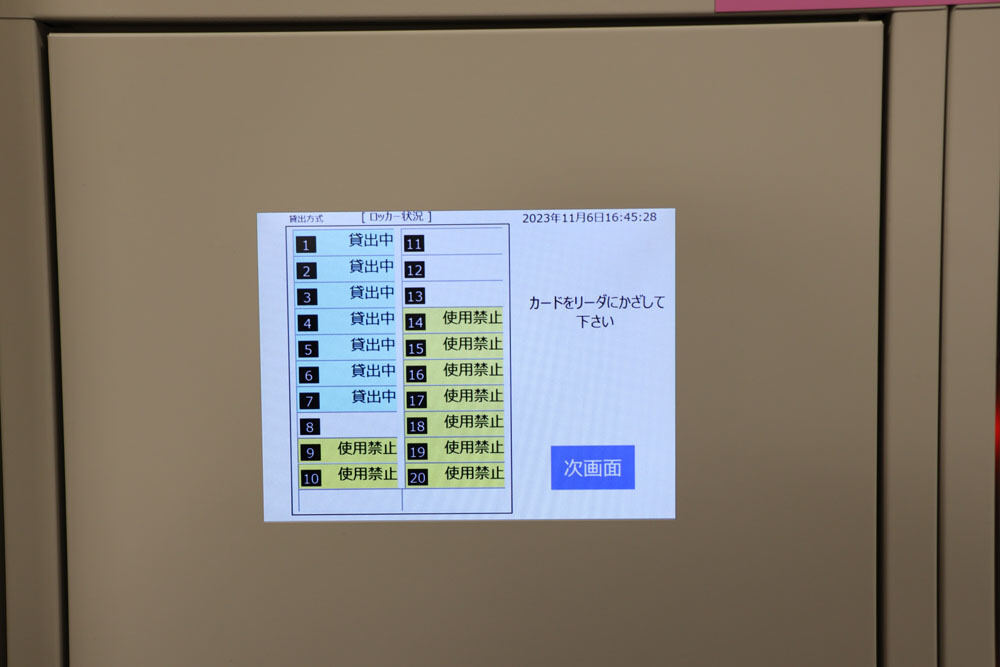

手ぶらで帰社しても共有PC・ディスプレイも用意されている。貸出は専用ロッカー(ICカード認証)を用い、セキュリティを担保しつつ、利便性を向上させている。

また「TDC HUB」と名付けたスペースもオフィス内に設けられている。これは、社員であれば誰でも予約ができる小さなコミュニケーションイベントのスペース。オフィスの角に位置しているため、窓からは日本武道館や季節によっては桜、お濠に浮かぶ蓮などを見ながら社員間でのコミュニケーションが図れるようになっている。利用に際しては1時間30分で300円を支払えば、アルコールを含めた飲料や軽食を楽しむことができる。

このように、新オフィスは帰社してくる社員の体験を快適にしており、これまでは研修でセミナールームに行って帰宅するだけだったが、研修前後も居心地の良い環境で社員同士が交流し、誰でもどこでも手ぶらで使用することを可能としている。一方、社内常勤者は場面に併せて最適な作業場所を選択できるとともに、自然に交流が生まれるような設計思想となっている。

取材当日に、偶然にも5階のオフィスで執務をしていたTDCソフト 取締役執行役員(経営企画本部担当)の河合靖雄氏は、新オフィスの意義について以下のように語っていた。

「自分が成長するためにはプロジェクトのみならず、オフィスに戻って来て仲間と協力したり、コミュニケーションをとったりする場が必要になります。特に、システムインテグレーターは多くのエンジニアが在宅や、お客さまの企業に出向しており、社内のスペースが限られています。プレゼンテーションエリアで研修や部内活動を発表するなど、事業以外に自分が成長する場を作り、帰属意識を高めるとともに自己成長の場を会社として提供しています」(河合氏)

実際に取材を通して感じたことは、九段下会館テラスが一般的な高層ビルとは異なり、歴史と伝統をまといつつも、見事に再生されていることに深く感銘を受けた。もし、自社が九段下会館テラスにあり、TDCソフトのようなレイアウトならばいつでも帰りたくなる、そんなオフィスだった。