ある男性が会議室で炊飯器の性能を説明しながら、「パックご飯が売れなくなっても知りませんよ~」と語るテレビCMをご存知だろうか?パックご飯と炊飯器をどちらも手掛けている、アイリスオーヤマのユニークなCMだ。ちなみに、パックご飯を食べながら「炊飯器が売れなくなっても知りませんよ」と言う逆のパターンも存在する。

同社は家電や家具だけではなく、照明やインテリア、調理器具・キッチン用品など幅広い製品を展開している。さらに、コロナ禍で需要が急増したマスクやペット用品までと、同社の製品ラインアップは非常に幅広い。余談だが、筆者は自宅用にアイリスオーヤマの水を箱買いしている。

これほど幅広い製品の開発を行っているアイリスグループの社員は、普段どのようなオフィスで働いているのだろうか。そう思っていた矢先、2023年春に同社が新しく目黒オフィスを開設して稼働を開始したとの案内をいただいたので、見学に行ってきた。このオフィスは同社の製品を体感できるショールームとしても機能する。

コミュニケーションを生み出す工夫を随所に

目黒オフィスのテーマは「社員が行きたくなるオフィス」。コミュニケーションとサステナビリティの実現を打ち出したデザインで、環境問題への対応のほかに、社員の生産性や快適性、健康にも配慮しているという。主にアイリスオーヤマのセールス部門や、アイリスチトセのデザイナーらがここで勤務する予定だ。

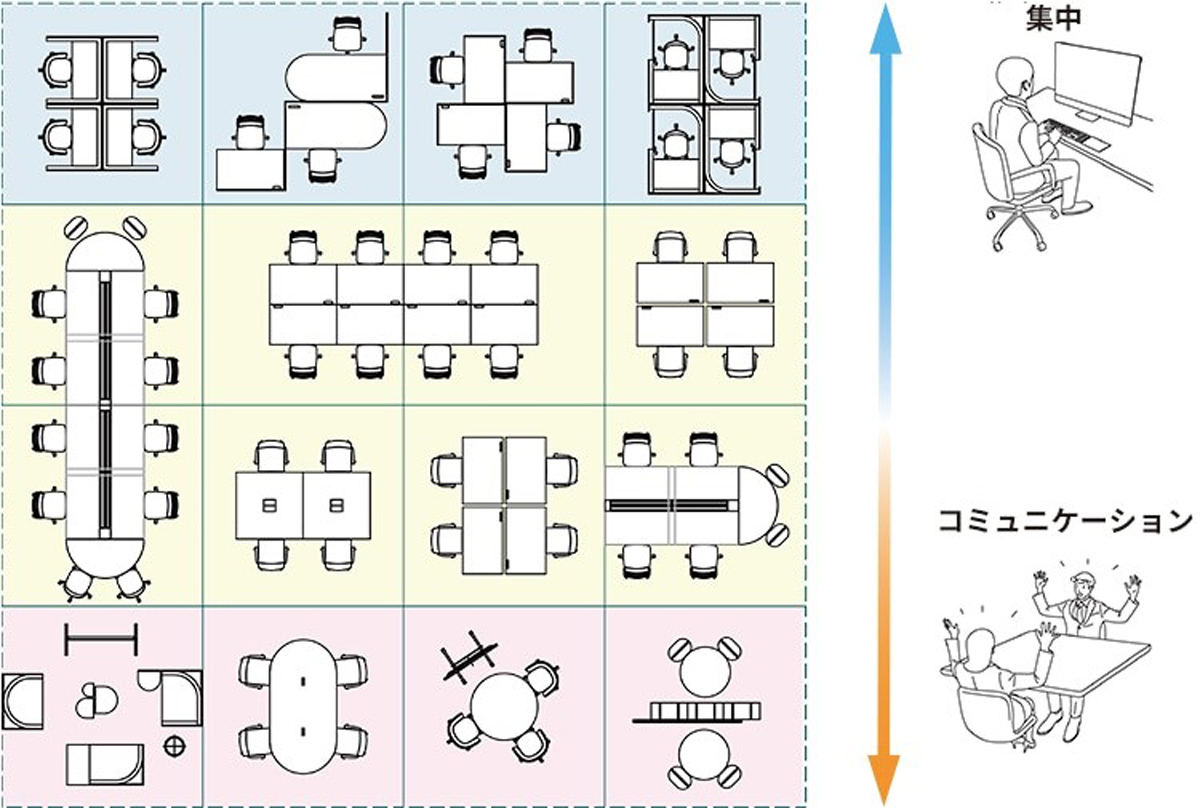

オフィスフロア全体を見渡すと、あまり高いオフィス家具が無いためかなり開放的に感じる。間仕切りが必要な場所には大きなガラス窓を採用し、閉塞感を軽減している。オフィス内では、ABW(Activity Based Working)の考え方に基づいて、自身のその日の業務内容によって働く場所を自由に選択できる。

同社オフィスの特徴的な点なのだが、集中するためのエリアやWebミーティング用のエリア、コミュニケーションのためのエリアなどを、あえて分けずに設定している。目的に応じた場所を分散させて配置することで、コミュニケーションのために移動するのではなく、偶発的なコミュニケーションを狙っているそうだ。

オフィス内にはアイリスチトセとnendoが共同でデザインした、「enKAK(えんかく)」を多数設置している。円(えん)と角(かく)に由来する名前の通り、従来のオフィス家具のような角ばったデザインとは異なり、どこか柔らかさを感じる。

同製品はすべてのラインアップを一度に開発したそうで、色味やサイズのレギュレーションを統一している。そのため、どの製品同士の組み合わせでも成立するのだという。

多くのデスクは昇降式だ。座っての作業だけでなく、立ったままの作業にも対応し、座りすぎによる腰痛や運動不足を解消する。筆者は昼食を食べすぎてすぐに眠くなってしまうので、立ったまま作業できる環境がとてもうらやましく感じた。

フォーカスルームは、数人用の会議スペース。部屋の仕切りを天井まで閉じるのではなく、ある程度の高さのパーテーションで区切っている。天井まで閉じていないため専用の消火設備や空調が不要であり、さらに、家具のようにこの仕切り自体を移動できる利点を持つ。

オフィス内には2人掛けの席も用意している。同社では新卒社員が入社するとそれぞれ1人の先輩社員がメンターとして任命されるそうで、二人三脚でしばらくの時間を過ごすことになる。そのような場面など、誰かと一緒に作業したいときに使える空間だ。

また、オフィス内では自社製品を実際に稼働させており、改善点や効果的な使い方などを検討できる仕組みだ。

社員のコミュニケーションを促すために、通称「窓」と呼ばれるツールを設置している。これは大阪・心斎橋のオフィスと常時接続しており、まるで同じ空間で働いているかのようなコミュニケーションを実現する狙いがあるそうだ。そのためにも、等身大のサイズを再現することにこだわっている。

サステナビリティにもオフィス空間で貢献

ここまでオフィスを見学して、木材が多く使用されていることが分かる。実は、意図的に木材を多く使用したオフィス設計をしており、本社のある宮城県の管理された森から出た間伐材を使用している。FSC(森林管理協議会)認証を取得した木を使い、サステナビリティに貢献するそうだ。

オフィスチェアにも環境への配慮が見られる。オフィスチェアの樹脂には、廃棄予定の材料に由来する再生材だけではなく、ペットボトルや漁網といった海洋プラスチックごみを使用している。

オフィスチェアはオフィス家具の中でも特に耐荷重が求められるため、樹脂の使用量が多い。全樹脂の約3割ほどに海洋プラスチックごみ由来のアップサイクル材を使用しているそうだ。なんと、1脚当たり2.35キログラムのアップサイクル材を使用している。

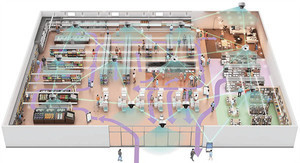

同社のオフィスを上から俯瞰して見ると、グリッド(網目)状に区切ったような家具配置となっている。なぜだろうか。

コロナ禍で分かったように、時代や時期に応じて人数や働き方のニーズは急速に変化する場合がある。その度にオフィスを改装して対応するのでは、多くの時間とコストが必要になるため現実的ではない。しかし、グリッド状の配置であれば、ニーズに応じてオフィスの内装を自由に変更できる利点があるという。配線なども大きく変える必要がない。

このように、アイリスオーヤマの新オフィスは、働く人の健康だけでなく地球環境の持続可能性、そして、オフィス空間そのものの持続可能性まで考えられていた。