新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が5月25日解除され、自粛を強いられていた業種も事業を再開し始めています。

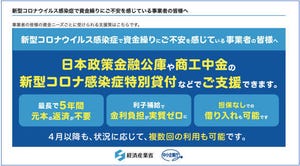

この間、緊急事態宣言下で決定された第一次補正予算により、全国民に支給される特別定額給付金の手続きは、5月1日から開始されました。

当初、郵送による書面申請よりも、オンライン申請の方が、給付金が早く支給されるということで、5月1日の申請開始時には、オンライン申請のプラットフォームとなるマイナポータルに一時ログインできなくなるほど、申請が殺到しました。ところが、そのオンライン申請で、受け付ける市区町村側でシステム的な対応ができず、オンライン申請された内容を紙に出力し、人手をかけて確認作業を行っていることが報道されました。そして、一部の市区町村では、オンライン申請の方が受付処理に手間がかかるとして、早々にオンライン申請を取りやめるところまで、出てきてしまいました。

マイナンバーカード、ひいてはマイナンバー制度が、ようやく国民にメリットのある形で利用できるはずだった特別定額給付金のオンライン申請ですが、何故このような事態に陥ってしまったのでしょうか。

今回は、特別定額給付金のオンライン申請についてみていきたいと思います。

オンライン申請なのに何故アナログな確認が必要なのか

(図1)は、5月1日から特別定額給付金のオンライン申請の受け付けを開始し、早くも5月15日に5月20日以降のオンライン申請の停止を決めた東京都調布市のホームページです。

ここに書かれている通り、オンライン申請では、「申請内容に不備があるものが多く、重複申請も多いこと」から、受付側の審査作業にかなりの時間を要することになってしまい、停止に至ったことがわかります。

それにしても、ここに書かれている「オンライン申請の受付分よりも郵送申請を早めにしていただいた方がスムーズな給付につながることが見込まれます」ということは、当初総務省が「申請書の郵送を待たずにできるオンライン申請の方が、早く給付金が受け取れる」としてきたことと、真逆のことを言わざるを得ない状態になってしまったということです。

オンライン申請の審査作業では、申請内容を紙に出力して、市区町村側で用意した情報と目検でチェックしたり、2人一組で読み上げチェックしたりするなどの審査方法を取らざるを得ない市区町村の実態が、テレビでも報道されました。なぜ、オンライン申請にもかかわらず、このようなアナログなチェック方法になってしまったのでしょうか。

こうした実態の背景については、日経XTECHの「10万円給付のオンライン申請は「ぶっつけ本番」、なぜ自治体は手作業に追われたのか」の記事で詳しく解説されています。

この記事から見えてくる問題点を拾ってみると、「4月時点で自治体がマイナポータルに入力されたデータを受ける仕組みがあったのは全国1741市区町村のうち935市区町村だった。政府は急きょ残りの806市区町村がマイナポータルと接続できるようにして、特別定額給付金のオンライン申請が受け付けられるシステムを構築した」とあるように、806もの市区町村にとっては、十分なテスト期間を確保できないまま、まさに「ぶっつけ本番」でオンライン申請に臨まなければならなかったことが、まず挙げられます。

マイナポータルが本格運用を始めたのは、2017年11月ですので、すでに2年半以上の時間が経過しています。それなのに、約46%の市区町村がマイナポータルと接続できるシステムを構築できないまま、ここまできてしまっていたのです。

これでは、「ぴったりサービス」などをいくらアピールしても、マイナポータルを使う人は増えるはずがありません。そのことを象徴するように、マイナポータルを日常的に使っていれば、起こらないような事態も発生しました。マイナンバーカードのパスワードが失効していたり、忘れてしまったりした人が、外出自粛が要請されているなかで、市区町村の窓口に殺到してしまいました。

そのほかにも、日経XTECHの記事では、オンライン申請の内容をデジタルで突合する仕組みが機能しなかったことや、何度でも申請できてしまう作りになっていたため重複申請が多数発生したこと、世帯主が世帯全員分を申請する方式のため同時に申請される世帯員の情報をチェックしなければならないこと、などが、アナログな方法で審査せざるを得なくなった問題点としてあげています。

申請内容をデジタルで突合する仕組みが機能しないといったことは、システムの作りが悪すぎるとしかいえません。また、何度も申請できる仕組みにするのであれば、前回の申請を取り消す旨の意思確認をシステムに組み込むなどの対応で解決したはずです。

オンライン申請では世帯員の情報を申請者である世帯主が入力しなければならないのですが、郵送されてくる申請書には、世帯員の情報はプレプリントされるようになっています。今回は時間がなく、そこまでのシステムの作りこみができなかったのでしょうが、世帯の情報は市区町村側でもっていますので、世帯主のマイナンバーカードの情報から、世帯員の情報も自動的にセットするような仕組みは作れるはずです。

今後も災害時などで、今回のようなオンライン申請が迅速に機能することは、社会的な要請といっても良いと思います。特別定額給付金のオンライン申請で、オンライン申請を停止する市区町村が相次ぐ事態から、政府は、きちんと課題を認識して、改善するように取り組んでいってほしいと思います。

オンライン申請の停止に対する政府の対応

高市総務大臣は、5月22日の記者会見で、特別定額給付金のオンライン申請について触れています。

「オンライン申請ですが、市区町村からの申請書の送達を待たずにできることから、一般的には、郵送申請よりも給付開始は早くなっております。1,741市区町村のうち、本日22日までに、97.5%に当たる1,697団体がオンライン申請受付を開始し、そのうち1,233団体が給付を開始するということでございます。郵送申請の給付開始が704団体でございますから、約2倍となっております。」と、オンライン申請の方が便利だという姿勢は崩していません。

確かに、スムーズにオンライン申請を処理できている市区町村もあるのでしょう。では、そのような市区町村と、オンライン申請を停止せざるを得なくなった市区町村の対応の違いはなんなのか、を課題として認識すべきなのですが、一部市区町村でオンライン申請を停止せざるを得ない状況になっていることには触れず、

「内閣府と総務省におきましては、当初より、市区町村がシステムを活用し、効率的に事務処理を行っていただけるように、申請受付データの一括ダウンロードや一覧表の作成ができるツールの開発と提供、一覧表における申請者の電子証明書番号の記載、世帯員の突合についての簡素な確認方法の提示などを行ってまいりました。

本来、こうした一覧表などをシステムに活用していただきましたら、負担が少なく迅速に処理できるのですが、今回、早急な対応を求められる中で、給付システムの導入が間に合わなかった市区町村においては、手作業が多くなり、負担が大きくなってしまったと推察いたしております。

ただ、ここに来てシステムの導入が本格化しておりますので、これによって、市区町村のご負担が大きく軽減することを期待しております。」

「さらに、申請者の入力誤りを減らすための入力画面の改修や、市区町村に対する効率的な事務処理方法についての丁寧な説明を継続的に進め、市区町村の事務負担の軽減と給付金の円滑・迅速な交付に、これからも尽力をしてまいります。」

長文引用しましたが、「政府はちゃんとやることをやっているが、それが市区町村にきちんと伝わっていない」といった課題感しか読み取れません。「丁寧な説明を継続的に進め」とは、まさにそのような認識に他なりません。

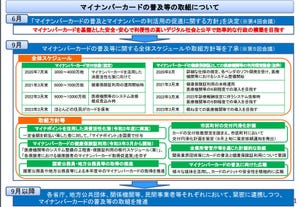

もとはといえば、806もの市区町村がマイナポータルと接続するシステムを構築できないまま今に至っており、今回のオンライン申請で急遽システムを構築して市区町村の現場にアナログな作業を強いることになったことに対する反省などは、ここにはみられません。 (図2)は、6月5日に開催されたデジタル閣僚会議に提出された資料「マイナンバーカード及びマイナンバーの利活用の促進について」で、特別定額給付金のオンライン申請に触れた部分です。

ここでは、オンライン申請の受付を中止または停止した市区町村が51にまで増えていることが報告されています。

また、市区町村における事務負担の軽減については、「システムで処理している市区町村は、迅速かつ効率的な処理ができている。いったん紙に打ち出さない迅速かつ効率的な処理方法の提示や、当該処理方法を実現できるアプリの提供をはじめ、丁寧に市区町村の支援を行うともに、住民の入力ミス減少のためマイナポータルの画面等を継続的に改善している。市区町村における給付システムも、ようやく整備されつつあり、一層の効率化が見込まれる」としています。高市総務大臣が記者会見で語っていることと、大筋で同じような内容となっています。

また、オンライン申請のシステム構築について、「事業主体である市区町村の全てで実施可能とし、かつ、その負担を極力軽減するため、マイナポータルにおける申請画面の構築をはじめ、できる限りのことを国(内閣府及び総務省)において行うこととし、鋭意準備を進め、国の補正予算成立日の翌日(5月1日)から、申請受付を可能とした。」と、今回のシステム構築を、本来は市区町村が行うべきところ、国が行ったとしています。緊急時の対応として、このこと自体は良いと思いますが、実際にシステムを利用する市区町村の現場の状況をどこまで把握できていたのか、またそれがどのようにシステムに活かされたのかが課題だったことは、後付けで、市区町村における事務負担の軽減のために、いろいろな策を講じざるを得なかったことから伺えます。

今回の特別定額給付金のオンライン申請をめぐるニュースのなかで、銀行口座がマイナンバーに紐付けされていないことが、さも市区町村における事務負担を増やしたかのように取り上げられ、政府でも、銀行口座への紐付けを義務化する動きが出始めています。しかし、今回の問題の本質は、そこにはありません。

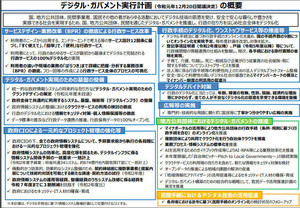

今回の件では、政府と市区町村が対等な立場で、協力してシステム構築していかないと、簡便で効率的なユーザーメリットのあるシステムは構築できないことを教えてくれていると思います。そして、そのためには政府と市区町村の両者を繋いで、現場の意見やユーザーニーズを反映したシステム構築を一元的に担っていくような組織が必要なのではないでしょうか。

政府は、今回の特別定額給付金のオンライン申請をマイナンバーカードの普及拡大の好機と捉えていた節がありますが、少なくとも、オンライン申請の受付を中止または停止した市区町村の住民にとっては、マイナンバーカードやひいてはマイナンバー制度について、悪い印象しか残せなかったと考えられます。また、ニュースで大々的に取り上げられたことで、マイナンバーカードを取得しようとする人は、増えないのではないでしょうか。

私も、特別定額給付金のオンライン申請は、マイナンバー制度やマイナンバーカードをアピールする良い機会だと思っていました。現状では、アピールには失敗した感がありますが、マイナンバー制度にとどまらず、これまでも課題であった政府と市区町村のシステム構築のあり方について、見直す良い機会として、課題を掘り下げていってほしいと思います。

中尾 健一(なかおけんいち)

Mikatus(ミカタス)株式会社 最高顧問

1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。現在は、2019年10月25日に社名変更したMikatus株式会社の最高顧問として、マイナンバー制度やデジタル行政の動きにかかわりつつ、これらの中小企業に与える影響を解説する。