ChatGPTの登場を機に、日本の企業や自治体において、AIの活用が加速している。中でも、広島県は今年9月に「AIで未来を切り開く」ひろしま宣言を行い、県を挙げてAIの活用に取り組んでいる。

広島県はAI活用をリードする取り組みとして、「ひろしまAIサンドボックス」「広島AIラボ」「ひろしまAI部」をスタートした。本連載では、これら3つの取り組みのご担当者に話を聞き、広島県が取り組むAI活用をひも解いていく。最終回となる今回は「ひろしまAI部」を取り上げる。→連載「広島県が取り組むAI活用に迫る」のこれまでの回はこちらを参照。

高校生を対象とした「ひろしまAI部」

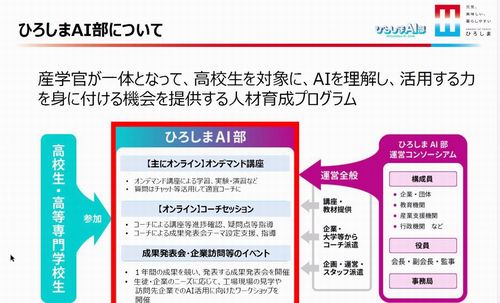

「ひろしまAI部」は、高校生を対象に、企業の社員などがコーチとしてAIの基礎を教えることで、社会や企業の課題解決にテクノロジーを活用できる人材を育成する教育プログラム。

産学官で構成する「ひろしまAI部運営コンソーシアム」によって、「ひろしまAI部」は運営されている。産業人材課長の金田典子氏によると、広島県の企業を中心に31社1団体がコンソーシアムに参加しているという。

最高顧問には、国内のAI研究の第一人者である東京大学の松尾豊教授が就任。来年度以降の取り組みに、松尾・岩澤研究室のカリキュラム監修が反映される予定だ。

金田氏は、「ひろしまAI部」が設立された背景について、「今、デジタル技術はすさまじいスピードで進化しています。そうした中、AIなどのテクノロジーが使える人材の育成が急務となっています」と説明した。

そこで、AIが実社会でどのように活用され、可能性があるかを見極めるため、産学官が一体となって、高校生がAIを理解し、活用する力を身に着ける場として、「ひろしまAI部」がつくられた。

「ひろしまAI部」を構成する3つのプログラム

「ひろしまAI部」は、「オンデマンド講座」「コーチセッション」「AI Pitch(取組報告会)・企業訪問などのイベント」の3つのプログラムから構成されている。金田氏によると、私立高校も含め23校から180名が参加しているとのこと。

オンデマンド講座

オンデマンド講座では、AIの歴史、活用事例、アルゴリズムといったAIの基礎などを学ぶことができる。講座数は約20(各講座約15分間)と、総時間は5時間程度となっている。

コーチセッション

コーチセッションでは、企業から派遣された、データ活用の知見を持つ若手社員が、コーチとして高校生と実験や演習を行うほか、AIを使って社会課題などの解決を図るアイデア出しや実現に向けて伴走する。月に1、2回、学校で放課後にGoogle Chatを介してコーチとコミュニケーションを図る。

金田氏は、コーチの人選について、「コミュニケーターとして、高校生が気兼ねなく質問できる方をお願いしました」と話す。

イベント

オンデマンド講座、コーチセッションに参加した高校生が1年間の成果を競い発表するイベントが「AI Pitch」だ。2024年度は3月に開催、「AIアイデア部門」「AI開発部門」「生成AI部門」別に発表を行い、専門家に評価をしてもらう。

また、生徒・企業のニーズに応じて、工場の見学や訪問先企業でのAI活用に向けたワークショップも開催される。

実社会におけるAIの活用可能性を探求する「AIチャレンジ」

オンデマンド講座でAIの基礎学習を終了した後、AI Pitchに向け、実社会におけるAIの活用可能性を探求する取り組みとして、「AIチャレンジ」が行われている。

具体的には、「AI×インフラ」(復建調査設計)、「AI×スポーツ」(広島ドラゴンフライズ)、「AI×半導体」(マイクロンメモリジャパン)、「AI×製造業」(北川鉄工所)が予定されている。

例えば、復建調査設計との取り組みでは、画像判別AIによる特定外来生物判別、3D都市モデルによる浸水予測などのシミュレーション体験、意見交換会が行われた。

その結果、最新のテクノロジーを活用して、交通量から道路の老朽化を推計するAIを開発するといった可能性などを探求したという。

AIを使ってビジネスや課題解決に取り組んでもらいたい

金田氏は、「今年度スタートしたばかりですが、少しでも難しいテーマを面白く取り組めるようにしたいと考えています。技術の詰め込みではなく、技術をどう活用し、どの可能性をどう広めてもらうかに焦点を置いています」と話す。

一連の取り組みを県内の企業と一緒の目線で進めていくことも目的の一つだ。「ひろしまAI部では、産学連携で、県内の企業がAI人材を若いときから育てます」と金田氏。

先に紹介したコーチセッションは県内企業から30名がコーチとして参画しており、相当の協力を得ている。企業も県内で育ったAI人材が、できれば自社で活躍してもらえたらうれしいだろう。そして、育成してもらったAI人材の中にも県のために習得した技術力を活用して働きたいと考える人がいるはずだ。彼らがうまくマッチングすれば、県の技術力向上にもつながる。

現在、大学ではデータ活用の授業が増えており、産学連携の研究もよく聞くし、大学生を対象としたAI教育の裾野は広がっている。今回、広島県があえて高校生に目をつけた背景にはこうした事情が関係しているのだろうか。

金田氏は「高校生は現時点では、AI・データ活用の面で即戦力にはならないでしょうが、デジタルネイティブの飛躍は大きいので、早い段階から学ぶことが大事です」と話す。同氏は、企業と高校生の新たな協業の可能性として、広島ドラゴンフライズの新アリーナ構想を紹介してくれた。高校生が自分たちが行きたくなるようなアリーナを目指して、観戦の課題やグッズ制作・集客について提言しているそうだ。

金田氏は、今後の展望について、「AIは技術と価値の両面において、今までにないものを創出できます。若い人と大人が一緒になって、そうしたAIを使ってビジネスや課題解決に取り組めるよう、展開できたらいいなと思います」と語っていた。