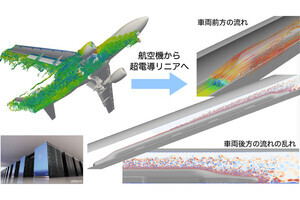

前回は、国レベルでのグローバリゼーションが終わり、企業レベルで「真のグローバル化」が始まっていることを述べた。すなわち、自社のグローバルネットワークを事業環境の変化に適応させ、そこから最大のスループットを生み出し、競争優位性を維持・向上していく経営が、これからのグローバル企業に求められている。

そこで、従来の「階層型調整型」マネジメントに変わって、自律的なネットワークと変化への高い適応力を備えた「ネットワーク型変化対応型」マネジメントへの移行が必要と考える。

とは言うものの、グループ会社の組織構造を階層型からネットワーク型へ移行することは、法制度上の制約に加えて、組織管理の効率上も課題が多い(図1参照)。しかし、SCM領域に限れば、ネットワーク型は十分に実現可能であり、グローバル製造業においては大きな成果が期待できる。

自律的なネットワーク

「ネットワーク型」SCMでは、サプライチェーン上の各拠点はあらかじめ決められたルールに基づいて自律的に活動する。

例えば、日々の需要変動に対しては、各拠点があらかじめ決められたルールと裁量の範囲内で迅速に対応し、その影響を吸収する。また、各拠点内で対応できないケースには、これもあらかじめ決められたルールの範囲内で各拠点間の連携・調整が自律的に行われる。例えば、一時的な需給の調整や輸送手段の変更、などである。

この自律的なネットワーク内での活動において重要なことは、IT化を徹底的に進めることである。人が関与すれば、活動のスピードが鈍くなることに加えて、ルールの運用が時によって恣意的となり、"調整"が増えかねない。

トップマネジメントを巻き込んだ変化対応

一方、各拠点間での自律的な活動とは別に、あらかじめ決められたルールを超えたマネジメントが必要な場合には、本社(事業本部)が対応する。

本社では常にサプライチェーン全体を監視し、市場の変化やサプライチェーン上で発生するさまざまなリスク(災害、事故、生産・供給の遅延、品質問題など)の早期発見を図る。

そして、あらかじめ定められたルール・裁量の範囲で対応できない変化や問題を発見すると、対応策をリストアップし、各対応策を採用した場合の結果をシミュレーションする。次に、シミュレーション結果をもとに最適な対応策を選択し、これを各拠点に指示し、実行に移していく。

これが、変化やリスクの発見をトリガーとし、これに迅速に対応する「変化対応型」SCMである。ここで検討される対応策は、生産品目/生産拠点の変更、設備投資の追加・変更、のように事業計画や収益に大きな影響を及ぼすケースが多い。

従来の「階層型調整型」SCMでは、ミドルマネジメントレベルでの需給調整に重きがおかれ、扱われる情報も数量に偏重してきたことから、トップマネジメントの関与は少なかったが、「ネットワーク型変化対応型」SCMにおいては、対応策の迅速な決定および実行にトップマネジメントの積極的な関与が必須となる(図2参照)。

3つの要件

このような「ネットワーク型変化対応型」SCMを実現するための条件、いわば構成要件としては、以下の3つがあげられる(図3参照)。

(1) シンプルなプロセス

市場変化をトリガーにした迅速な問題分析と意思決定が可能なフラットでシンプルなマネジメントプロセスが必要である。

また、直近の需要変動に対しては、各拠点が迅速かつ自律的に対応が可能なシンプルな業務ルール・業務プロセスが必要である。

(2) 需要変動に対するロバスト性

日々の需要変動やこれに伴う需給計画・生産計画の変更が発生しても、サプライネットワークの各拠点が素早く対応し、混乱が起こらない"堅牢な"サプライネットワークが必要である。

(3) アダプティブなサプライネットワーク

変化に対応して、柔軟に姿を変えられるサプライネットワークである。つまり、市場変化への対応策が複数準備され、その対応策をシミュレーションにより評価し、最適な案を選択できる仕組みと、選択された対応案を迅速かつ確実に実行する力を備えたサプライネットワークである。

準備:プランニングとオペレーションの整合

「ネットワーク型変化対応型」SCMを構築するには、上述の3つの構成要件に加えて、準備あるいは前提条件として「プランニングとオペレーションの整合」が必要となる。

言い換えるならば「実行可能な調達計画・生産計画・物流計画・要員計画・設備保全計画を立てるプランニング力とこれを確実に実行するオペレーション力が備わっている」ことであり、3つの構成要件を実現するための基礎と言うべきものである。

次回は、「プランニングとオペレーションの整合」について詳しく見ていきたい。

著者プロフィール

杉山成正(すぎやましげまさ)株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ

ビジネスイノベーション推進部

ビジネストランスフォーメーション室

サプライチェーン担当

略歴

1963年京都府生まれ

神戸大学工学部大学院卒。中小企業診断士

メーカにて生産管理・生産技術・設備技術・新規事業企画等の業務に携わったのち、日系情報システム会社にてシステムコンサルタントに。

その後、外資系コンサルティングファーム、日系コンサルティングファームにてプロジェクトマネージャー、ソリューションリーダー、セグメントリーダーを歴任。

製造業における経験を活かし、業務改革、ERP/SCMシステム構築を中心に取組んでいる。