巨大望遠鏡とレーザー光線

最近の巨大望遠鏡は、レーザー光線を発射します。宇宙に通信するのではなく、天体観測のために必要だからなのでございます。ではなんで? ということをちょっとご紹介いたします。いや、某人気探偵アニメ映画を見た家族から、そんなことを聞かれたものでして。

まず、この写真をごらんください。南米チリ、アタカマ砂漠にあるヨーロッパ南天文台のVLT望遠鏡から発射されるレーザーでございます。フェイクではなく、ちゃあんと公式の本物でございます。

このように、巨大望遠鏡に最近はレーザーが同架されることが多くなっています。レーザーは成層圏に人工の星を作り出す役割があります。その星が望遠鏡の性能を向上させるのでございますが、その説明のためにちょっと回り道をします。巨大望遠鏡のよさと問題点、解決のブレークスルーの歴史でございます。

巨大望遠鏡の歴史

天体望遠鏡は、天文学者にとって宇宙を探るにはなくてはならない道具です。科学者が相手にする天体は暗く、かすかなため、できるだけ情報を引っ張り出すには、巨大な望遠鏡が必要になります。

望遠鏡業界では巨大さは正義です。望遠鏡の大きさは、光を集める反射鏡の直径で表しますが、日本も8mクラスのすばる望遠鏡を運用し、国際的には10mクラスが複数活躍し、さらに30mや40mが建設(もはや製造ではなく建設)中でございます。

さて、巨大望遠鏡はそういうことで天文学者はほしくてほしくてしょうがないものです。が、実は1948年にアメリカで5mクラスのパロマ望遠鏡が作られた後、長らくそれをこえるものが作られませんでした。1976年に旧ソ連が6mクラスを作ったのですが、うまく動かなかったといわれています。そして1989年にようやく6.5mが作られるまで50年間も足踏みが続いたのです。

なぜ、そんなに足踏みをしたかというと、これは「デカいモノを作ると変形がおさえれない」という理由なのでございます。巨大な望遠鏡は巨大な凹面鏡を作ります。この全体で受けた光を一点に集光させないといけないわけです。これが変形すると、それが崩れてしまうのです。

え? 凸レンズ? そんなものはもっと変形が起きやすく、光が中を通るので光が吸収されて損するうえ、作るのも難しいので100年前に1mクラスが作られて、それ以上は作れないと諦められてございます。

巨大望遠鏡を実現した技術

さて、50年の足踏みを経て1990年代。ブレークスルーがやってきます。まず、10mクラスのケック望遠鏡(ハワイ山頂)や日本の8mのすばる望遠鏡(ハワイ山頂)、ヨーロッパのVLT(チリ・アタカマ砂漠)などが次々と作られるようになりました。

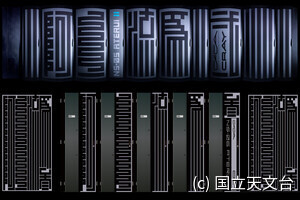

技術的には、反射鏡を薄くすること。分割すること。そして薄くて分割した鏡を多数の「ロボットの指(アクチュエータ)」で支え、その指を、伸び縮みさせることで鏡の変形を修正し続けるということでございます。これは、「アクティブオプティックス(能動光学)」という技術です。変形をとらえるセンサーと、それを補正するデータをリアルタイムで計算してフィードバックするコンピュータ、そして補正して変化するロボットの指の組み合わせがこれを可能としたのでした。コンピュータありきだったのでございますな。

さて、こうして巨大望遠鏡が実現するようになったのですが、天文学者はさらに欲張ったことを考えます。

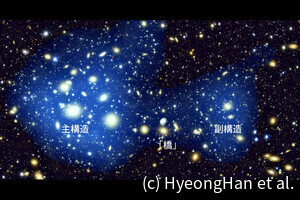

実は、望遠鏡の焦点は、理想的な状況でも1点になりません。星は完全な点と言っていいのですが、星と望遠鏡の間に、変形し、光を乱す物体、大気があるからです。

大気はつねに動き、揺らめき、星からの光線をゆらゆらと動かします。それによってキラキラと星が瞬いてキレイなのですが、天文学者にとっては、これは星のデータがとっちらかる残念なことなのでございますな。

これを解決するために、大気がない宇宙空間に望遠鏡をあげてしまえ、というのが宇宙望遠鏡で、1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は、大気のある地上に見切りをつけるようなやり方でございました。そして、これは大成功したのでございます。

しかしハッブル宇宙望遠鏡は巨大な貨物を打ち上げできるスペースシャトルを持ち、世界一の金持ち国家であるアメリカじゃないと運用できない代物でした。

巨大望遠鏡がレーザー光線を搭載する理由

一方で、地上の巨大望遠鏡では、大気の揺らぎを消してしまう方法が開発されていきます。これが「アダプティブ・オプティックス(補償光学)」です。

理屈は簡単で、大気の揺らぎによる変形した星の像を、鏡を変形させて元の理想像に戻してしまうというものです。星の像が集光する前に波面センサーでとらえ、その結果に基づき、小型の鏡を変形させることで行います。先ほどの鏡そのものの変形を抑えるアクティブ・オプティックスの高度な応用といえばそういうものです。

ただし、このためには視野の中に、波面センサーでとらえるのに十分な光量がある明るい星が必要です。それは常にあるとは限りませんね? ではレーザーで作ってしまえというのが、あのレーザー光線なのでございます。

このやり方は元々はスパイ衛星などで秘密裏に開発されていましたが、天文学者の純粋な欲望は軍事機密を超えて発達し、軍事機密が解除されてしまうほどでした。

ということで21世紀に入ると、既存の巨大望遠鏡も改修のさいにアダプティブ・オプティックスを取り入れ、さらにレーザー光線も取り入れ、巨大望遠鏡はレーザー光線を発射するのが一般的になってきています。日本のすばる望遠鏡もそうで、レーザー光線発射装置は(レーザーガイド装置)は、2006年に搭載されて運用がはじまっています。これによって、すばる望遠鏡は、まさしくマグネットコーティン……もとい、バージョンアップを遂げ、さらに暗い天体をさらに高精度に観測できるようになりました。

ということで、巨大望遠鏡のレーザーは、鮮明に宇宙を観測するためにある装置でして、けして、人をおど……おっと誰かがきたようだ。