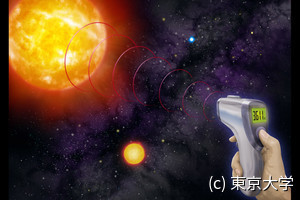

夜空に光る星は、それぞれキャラクターを持っています。そんななかで、上流階級!? の星を紹介しますね。え、階級? そうなんです、結構前から星には階級(クラス)があるのでございます。

星は、ぱっとみ「光の点」で、しかも結構地味目です。2025年2月は金星が非常に明るいのですが、それですら、明るい星があるなーという感じです。本家のスターなのにね。

それでも、天文学者は星にはキャラクターを見いだしております。まあ、科学者じゃなくても、場所、明るさ、色、ここまでは小学校で習いますな。一等星なんていう表現がありますしね。ほか、大きさ、年齢、明るさの変化の仕方、移動速度、最近では形、爆発の頻度など、様々なキャラクターが分かってきています。まあ、あまり知られてないんですけどー。ただ、要素が多くなってきたことで「星萌え」の流行もボチボチきてもいいんじゃないかなーと私はふんでおります。

さて、キャラというと「陽キャ」に「陰キャ」などとも使うわけですが、星にも伝統的に階級(クラス)を使います。明るさをあらわす等級ではなく、別途ある階級なのです。光度階級(クラス)という表現をし、クラスI~VII(1~7)まであります。Iがスゴくて数字が大きくなるほど地味になります(0を使うこともあります)。なお、クラスVIは準矮星、クラスVIIの星は白色矮星で道具なしで見えるものはありません。陰キャどころか、存在すらよくわからないものです。両方ともそれはそれでおもしろいので、また取り上げますね。

夜空に肉眼で見える中では最弱「陰キャ」はクラスVです。ちなみ太陽はクラスVです。太「陽」なのに陰キャなんですな。なんか若干寂しい気もします。

ちなみに大都会でも見える2等星までを、天文データベースSIMBADで調べると、出てきた数字そのままだと、クラスVは17/105で、全体の2割にもなりません。一方でクラスIは21になります。まあ、リストをながめると、若干ピックアップおかしいんじゃない? というのも混ざっているのですが、傾向は変わりません。

さてさて、このクラスIとかクラスVとかいうのは、1940年代にアメリカのシカゴ郊外のヤーキス天文台で活躍していたモルガンとキーナンという二人の天文学者が提唱したもので、その後MK分類という形で広く使われるようになっています。二人は、星の光をスペクトル分析して、同じ色、いうならば同じ温度の星でも、吸収線の線幅が狭い(星を作るガスが希薄=星が馬鹿でかい)か、線幅が広い(星を作るガスが濃い=星がコンパクト)というので区別をしましょうということでございました。

あ、なんか難しいなこれ。

クラスIは、デカい星。太陽よりも100倍とか1000倍とか巨大な超巨星。クラスIIはそれに次ぐ輝巨星、クラスIIIは太陽の数十倍の大きさの巨星。クラスIVは太陽よりちょっと大きな準巨星、クラスVはありふれた多数ある星、矮星とか主系列星といいます。VIは、主系列星だけど、星を作るガスの中に重い元素が少ない古代の星のために主系列星よりちょっと暗くなる準矮星。VIIは極めて小さくて稠密な状態になった、星の死骸である白色矮星ということになります。

明るさは I、II、III、IV、V、VI、VIIと暗くなっていくので、光度のクラスです。そんなわかれるんかな。はい、下のグラフを見てください、HR図という天文学では、化学の周期表なみに大切な図なのですが、そこであらわれています。で、I(IaとIbとありますが)の星は同じような色温度のVの星に比べ、1万から10万倍も明るいのです。いや、陽キャラもええとこやんという感じです。

-

http://www.atlasoftheuniverse.com/me.htmlより CC BY-SA 2.5

この図の縦軸は、太陽と比較した時の星の明るさです。クラスIの星は太陽の1万~10万倍も明るいということがわかります。太陽1万個分、どんだけー!

下の方も激しいですな。太陽の10万分の1の明るさの星なんてありますよ。満月の明るさは、太陽の100万分の1とかなので、下の方の星と太陽と置き換えると、満月の10倍程度の明るさの暗―い太陽が輝くって感じになりますな。

星の明るさのバリエーションはすさまじく、そりゃクラス分けもしたくなるよねと思うわけです。

なお、左上の方、青白い星ではクラスごとの差がぐっと縮まります。

ところで、点々は観測データからピックアップした星を現しています。

クラスVの星がやったら多いことがわかりますな。クラスIVとIIIもまあ目立ちます。WHITE DWARFはクラスVIIなのですが、これもまあまああります。

一方でクラスI、IIの星は極めて少数です。この図ではクラスVIは描かれていませんがクラスVのすぐ下くらいで黄色いあたりで混ざっている感じですね。

なんてこんなことになるかというと、クラスI、IIの星、超巨星と輝巨星は、星の一生の最後のごくごくかぎられた時期だけ、しかも数が少ない太陽の10倍といった重い星のなれの果ての姿だからです。もともと少ない星のさらに老年期の限られた時期だけの姿なので、それは200歳の亀を見るようなもので激レアなのでございますな。

一方クラスIIIは、太陽が50億年たつと1億年くらいはそうなっているという巨星の状態です。太陽のような星は数が多いのと、太陽の100倍くらい明るいので遠くからでも観測できるためにそこそこ数が多くなっています。クラスIVも同様です。

そしてクラスVでも暗い星は数は本当はメチャクチャ多いのですが、なにしろ暗いのでちょっと遠くなると観測にかからずデータなしということになります。ここにのっているのは、たまたま比較的近くにある星だけなのです。それでもこれだけの数にはなるのですな。

WHITE DWARF(クラスVII)は、太陽のようなクラスVの星がクラスIIIになったあと、身体を宇宙に広げていった残骸です。これまたクラスVがベースなのでそれなりに数があります。ただ暗いのでメチャクチャたくさんみえるというわけにはいきません。

ということで「上流」階級(クラスIとかII)の星は、実はもともとレアな重い星なのですが、それの末期のごくわずかの期間の様子ということで、もともとは上流ではないクラスVからやってきていますが、重い星はすでに太陽より100倍とか明るいので、生まれつきの陽キャであることは変わらないわけです。が、一生は太陽の100億年に対して、1000万年以下とか極端に短くなります。

クラスは、その星の一生のうちに渡り歩くものなのでございます。ただ生まれつきでどこまで行くかは決まっているという点では「階級」っぽいなとは思います。

ただ、なんというか「隣の星からガスが流れ込んで階級が変わる」とかいう、そんなんありみたいな話も星の世界ではございまして。

と、とりとめもなくなったところでこの話おしまいにいたしますね。