「CRAY-1」。それは、アメリカのクレイ・リサーチ社が開発して1976年に発売された、最初期のスーパーコンピュータ(スパコン)です。そして、そのインパクトある外観「世界で最も高価な椅子」もあり、コンピュータスゲェの代名詞でございました。なにしろスーパーですよ。スーパー! で、今回は、CRAY-1って何なの? って調べてみたお話でございます。

えー、不肖しののめ、最近エアコンを買い換えました。比較的お手頃なモデルなんですが、なんとAI機能がついていて、Wi-Fiを通じ、外出先からでもコントロールできるようになっております!!(驚くことかい)。当然ながら内部にはコンピュータが入っているわけですな。また、なんどか話題にした電視望遠鏡「eVScope」も、もちろん内部にコンピュータが入っていて、自動的に天体に望遠鏡を向けたり、天体画像のリアル改善表示を行ったりしているのでございますな。まあ、これに限らず、最近はちょっと値が張る電気を使う機器は、たいていコンピュータが内蔵されています。電子レンジも冷蔵庫も、テレビも自動車も電子楽器もオーディオも、もちろんカメラなどもコンピュータ入りです。

ところで、こうした用途に使われているコンピュータはごくごく小型のものです。eVscopeについては、分解した人がいまして、ミニPCとしてよく売れているラズパイこと英国のRaspberry Pi 3A+が使われておりますな。Raspberry Piは、最近の世界情勢もありちょっと入手困難なのですが、まあ4000~5000円くらいです。4000円というと、米10kgとか、ハードカバーの小説1~2冊とか、水道代のひと月分とか、牛丼10杯とか、そんな感じですな。時給1000円なら半日あまりの労働分です。で、それくらいで買えるコンピュータのパワーはというと……。

コンピュータの頭脳にあたるCPUはArmのCortex-A53を使用、動作クロックは1GHzです。で、その性能は2GFlops程度ですね。Flopsというのは、Floating-point Operations Per Secondで、1秒間に小数点があるような数値の取り扱いを何回やれるか? ということです、私の場合、1.00023120×1.211009とかやられると、えーっとえーっととやって、100秒ほどかかるので0.01Flopsになります。電卓たたけばまぁ5秒くらいで0.2Flopsですな。で、2GFlops というと、Gはギガで、10億ですから、5000円のコンピュータは、私の2000億人分の能力があるってことになりますな。小数点がある数字を扱うことにかけてはですが。

ことほどさようにコンピュータのパワーはすさまじいのですが、それは最初からではございませんでした。

近代的なコンピュータの元祖は、アイオワ州立大学のアタナソフが発明したABCとされていますが、一般にはペンシルベニア大学のエッカートとモークリーらが1943年ごろから開発したENIACが有名ですね。大砲の弾道計算のために作られたものですが、汎用的な計算ができるものでした。ENIACは浮動小数点をあつかうことができませんでした。単純な足し算の速度は、0.005MIPS、1秒間に5000回です。それでも不肖しののめの、10万倍くらいの性能ですけどね。

コンピュータは次第に発展し、「あの」IBMが乗り出し、コンピュータといえばIBMという時代が到来します。ベストセラーとなったのは、1965年~1977年に発売されたSystem/360です。これは浮動小数点計算ができました。性能は、0.02MIPS~1MIPS程度。1秒間に最大数万回~100万回の足し算ができます。浮動小数点での性能は…うーむ、見つけられませんでした。ちなみにZDNETさんの記事にSystem/360の写真が掲載されています。ざ・こんぴゅーた、という感じです。ええ、このぽんこつの幼少期のイメージですわ。

さて、System/360 はアポロ計画にも使われたようですが、ベストセラーとなったのはNASA一つのおかげではなく、銀行などの金融計算、産業設計など広い分野で応用されたからでございます。科学技術計算では浮動小数点計算が重要なのですが、それはこの機械はちょっと苦手だったんですね。科学者は我慢しながらシェアの7割をとっていたIBMの機械と向き合っていたのだそうです。

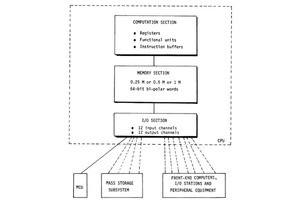

さて、IBMが苦手な浮動小数点計算にフォーカスして、絶対的な寡占とは違うマーケットを目指した人たちがいました。米国のCDC(コントロール・データ・コーポレーション)です。この会社はIBMと同時期にコンピュータの製造販売を行っていましたが、安売り、高性能で勝負してもなかなか勝てません。一方で社員のシーモア・クレイと30人ほどの開発陣が、世界最高性能のコンピュータの開発に乗り出します。その結果できたのが1964年完成の「CDC6600」で、世界最初のスーパーコンピュータといわれています。その性能は1MFlopsですから浮動小数点計算が1秒間に100万回ですな。不肖しののめの……(もういい)。これは従来のコンピュータの50倍の性能だったそうでございます。

IBMはその性能にビビり、CDC6600と同じ性能の機械を作ると発表しましたが、発売されませんでした。CDCの機械を買おうという人に買い控えをさせる作戦だったのですが、これは提訴されてIBMが負け、それで資金を得てさらに高性能のコンピュータが開発されます。が、開発が資金的にしんどくなってきたCDCは、シーモア・クレイを独立させたのですな。

そして、そのシーモア・クレイのクレイ・リサーチ社が1976年に発売したのがCRAY-1です。

あー疲れた。CRAY-1の性能はCDC6600とは2桁違う160MFlopsに達しました。その性能は垂涎の的となります。核融合の研究など米国トップレベルのローレンスリバモア研究所が真っ先に購入します(ほかにもこの研究所は多数の高性能コンピュータを使用することで知られていますな)。そして気象学者もこれを使います。その有名人の一人が先年、地球温暖化を示唆するシミュレーションを行ったことでノーベル賞を受賞した真鍋淑郎さんです。

CRAYは、さらに発展形が作られますが、いまはヒューレット・パッカード・エンタープライズ社のブランドの一つになっていますね。

なお、現在、スーパーコンピュータは米国のオークリッジ国立研究所に設置された「Frontier」が世界最高性能(2022年5月31日時点)ですが、1.102ExaFlopsです。ちなみにこれを手掛けたのはHPE Crayです。Exaはエクサで、ギガ(G)の1000倍のテラ(T)の1000倍のペタ(P)の1000倍です。CRAY-1が0.16GFlopsなので、えーっと、ざっと69億倍ですか。もう、なにも驚きがないですけどねー。

ところで、CRAY-1の160MFlopsに対し、数千円のラズベリーパイの性能は、その10倍の2GFlopsです。さらにPCのCPUであるIntelのCore i7あたりだとさらにその数十倍の性能です。いま使っているパソコンですら、黎明期のスーパーコンピューター100台分のパワーがあるのですね。

そして、それでなにをやっているかというと、ソリティアか、しょーもないSlackでの雑談とか、この文章を書いたりとかなのでございます。

いや、よくある話ですが、なんともでございます。