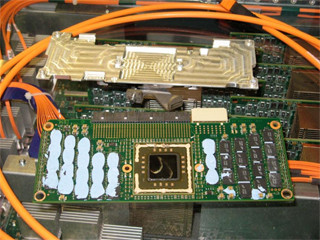

次の写真は、筐体の上側のミッドプレーンの部分を写したものである。中央に1Uの薄いユニットが見えるが、これは、システム全体の制御系から10Gb Ethernetを通してミッドプレーンの状態の監視や制御を行う管理ユニットである。そして、ミッドプレーンには片側から8枚のノードカードが挿入されるが、この写真では一番下の位置だけにノードカードが入っている状態である。なお、ミッドプレーンに四角い窓のように見えるのは、ノードカードを接続するコネクタである。

そして、水冷の水を通す銅色の縦方向のパイプが右側に2本あり、冷却水を給排水する2本の黒いホースでノードカードに接続している。

管理ユニットであるが、15cm角もあろうかという巨大なアルミのヒートシンクが中央の奥の方に鎮座しているが、それ以外はガラガラというボードであった。展示員に聞くと、管理ユニットは、システム全体の制御系と10Gb Ethernetでつながり、これを1Gb Ethernetに分解してミッドプレーンを経由して各ノードカードに接続する機能を持っており、この巨大なヒートシンクの下には、その機能を実現するFPGAがあるという。ノードカードは水冷であり、BG/Qの筐体は空気が流れるようになっていないので、大型のヒートシンクが必要になっているのではないかと思われる。

旧世代のBG/L、BG/Pでは、床下から冷却した空気を取り入れて筐体に送り込む上向きの三角形の空気の通路と、水平方向に筐体を流れて暖まった空気を上向きに排気する下向き三角形の空気の通路があり、筐体の列の前面が斜めになるという独特の形状をしていた。

BG/QではI/Oドロワーなどを除いて水冷であるので、このように大量の空気を流すスペースは必要ないのであるが、筐体の表扉には斜めの線が入り、旧世代のBlueGeneを連想させるデザインになっている。

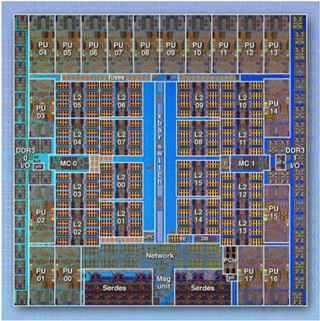

BG/Qチップ1個のピーク演算性能は204.8GFlopsである。そして、1筐体には1024チップが収容されるので、筐体あたりの性能は209.7TFlopsとなる。ローレンスリバモア国立研究所のSequoiaシステムは96筐体でピーク演算性能は20.1PFlops、アルゴンヌ国立研究所のMiraシステムは48筐体でピーク演算性能は10.1PFlopsとなる。

IBMのプレスリリースでは、100PFlopsまで拡張できると述べられており、この性能は予算的に抑えられた結果と思われる。

(次回は4月15日の掲載予定です)