2025年3月5日、中国で開発されたAIエージェント「manus」がリリースされました。1月には「DeepSeek」で世界にインパクトを与えた中国の生成AIですが、またもやmanusで驚かせてくれました。まだ早期β版となっており、利用には申請が必要です。→過去の「柳谷智宣のAIトレンドインサイト」の回はこちらを参照。

manusは単なるチャット型の生成AIではなく、ゴールを与えてタスクを遂行する汎用AIエージェントと謳っています。果たして、その実力はいかに。今回は、中国発の汎用AIエージェントであるmanusの実力についてレポートします。

ユーザーが指示したタスクを自ら考えながら遂行する賢いAI

manusは中国のAIスタートアップMonica.imが開発したAIエージェントです。Monicaの親会社であるThe Butterfly Effectは、2022年にCEOのXiao Hong氏がチーフサイエンティストのYichao “Peak” Ji氏と共同創業しました。

名称のmanusは「メンス・エト・マヌス(心と手)」、つまり理論と実践という意味を持つラテン語の格言から来ています。Peak氏はYouTubeで、知識が意味のある影響を世界に与えるためには応用されなければならないという信念を体現している、と述べています。

DeepSeekとは異なり、開発の過程や技術の詳細は公表されていません。ホームページでは一般的なAIアシスタントが実世界の問題を解決する能力を評価する基準であるGAIAベンチマークのスコアが公開されており、manusはレベル1で86.5%など、OpenAIのAIエージェント機能「Deep Research」を超えるスコアとなっています。

まずは、筆者の自分に関するレポートを書いてと遊んでみたところ、1万4000文字以上の詳細なレポートが生成されました。

これまで、利用したどんなAIよりも包括的で詳しく、古い情報に飛びつかずに最新の情報をキャッチアップし、読み物としてもレベルが高いレポートになっていました。いくつか原稿を書かせてみましたが、とにかく賢く、よく考えていることが伝わってきました。

そこで、目的を与えて、実際にタスクを処理させてみました。まずは、筆者がもっとも利用することの多い原稿執筆です。どうせなら、manusの解説記事を書いてもらいましょう。

-

プロンプト

「manus」の解説記事を執筆してください。読者はビジネスパーソンです。業界に関しての動向などは不要で、「manus」について、具体的で最新の情報を包括的にまとめてください。

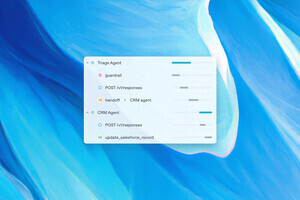

プロンプトを入力すると、manusに関する情報を検索し、収集した情報を整理し、記事作成のためのToDoリストを作成し、下書きを書き、記事を見直してブラッシュアップし、さらに読者層に合わせて最終調整して、提出してくれました。

十数分でなんと、1万7180文字のテキストが生成されました。1節ごとの文字数は少ないように感じますが、ありとあらゆる角度から分析し、解説してくれています。

manusを持ち上げるだけでなく、公平に記述しており、問題のない原稿となっています。読者層を「ビジネスパーソン」としたので、市場や法規制といった一般的な内容にも触れられており、読みごたえがあります。manusの解説記事としては不要と考えられる項目もありますが、足りないよりは好印象です。

マークダウンで書かれたテキストは.mdファイルでダウンロードすることも可能です。出力のURLを他の人に共有することもできます。manusアカウントを持っていないユーザーも閲覧できるのが、単なる結果を表示するのではなく、生成の過程を再生してくれるのです。

URLを開くと、数秒後に自動的にmanusの処理が再現されるのです。もちろん、実際にタスクを遂行しているのではなく、高速再生されるのですが、AIエージェントが自ら考え、処理している様はとてもカッコいいです。

-

共有サンプル

https://manus.im/share/fh0h9JmV6sYLzjzbHOc9n0?replay=1

現在、manusの無料ユーザーは1日3タスクしか実行できません。また、ユーザーが殺到しているらしく、頻繁に処理が止まってしまいます。これは、正式公開されるまで、しばらく待つしかないでしょう。

manusは上記の共有手順でさまざまなタスクを公開しています。例えば、アメリカから日本に旅行する際のトラベルブックを作成させたタスクを見てみましょう。

-

プロンプト

I need a 7-day Japan itinerary for April 15-23 from Seattle, with a $2500-5000 budget for my fiancée and me. We love historical sites, hidden gems, and Japanese culture (kendo, tea ceremonies, Zen meditation). We want to see Nara's deer and explore cities on foot. I plan to propose during this trip and need a special location recommendation. Please provide a detailed itinerary and a simple HTML travel handbook with maps, attraction descriptions, essential Japanese phrases, and travel tips we can reference throughout our journey.

訳:私はフィアンセと2人で、シアトル発4月15日~23日の7日間の日本旅行を計画しています。予算は2人合わせて2500〜5000ドルです。歴史的な名所や穴場スポット、日本文化(剣道、茶道、禅瞑想)が好きで、奈良の鹿にも会いたいです。また、街を徒歩でゆっくり散策するのが好みです。この旅行中にプロポーズを考えているので、特別な場所の提案もお願いします。詳細な旅程に加えて、旅の間ずっと参照できるように、地図、観光スポットの説明、役立つ日本語フレーズ、旅のヒントなどを含めたシンプルなHTML形式のトラベルハンドブックを作成してください。

「旅行案を考えてください」ではなく、「HTML形式のトラベルハンドブックを作成する」というゴールを与えると、AIエージェントはさまざまなWebサイトを検索、プランを作成し、トラベルブックのウェブページを生成しました。HTMLファイルはダウンロードし、ローカルで表示することができます。

旅行の工程、地図、アトラクションの解説、日本語のフレーズ、エチケット、プロポーズの場所、旅行のヒント、緊急情報といったカテゴリーに情報がまとめられていました。ちなみに、プロポーズのおすすめスポットは東京では千鳥ヶ淵公園、京都は円山公園などで、プライバシーレベルやベストタイミングなども記載されていました。

manusのUIはとても使いやすく、日本語表示でもなじみます。プロンプトを共有するボタンや再生する共有画面など、細かい工夫もいい感じです。「知識」機能では、自分だけのRAG(検索拡張生成)を構築することもできます。テキストを登録しておくと、必要に応じてネットだけでなく「知識」からも検索して回答を生成してくれるのです。

今は多くの生成AIサービスが、Deep Researchのような自律的に複数のWebサイトから情報収集して統合レポートを生成する機能を備えています。1月に話題になった「DeepSeek R1」はコスパは良かったのですが、OpenAIの「o1」の性能を超えているわけではありませんでした。しかし、manusはベンチマークのスコア通り、使い方によってはo1以上の出力が得られます。

確かに、中国のAIは政府の意向を反映することがあり、日本のビジネスシーンで活用することは難しいかもしれません。とは言え、最先端のAIでできることを体感しておくことは重要です。また、今後AIをビジネスで活用していく際、AI素養の1つとしてアメリカに匹敵する中国の技術力も知っておくべきです。

生成AIやAIエージェントに興味のある方は、今のところmanusは無料なので、ライトな用途で一度触ってみることをおすすめします。