超低高度軌道(VLEO)――高度約90〜300kmという、一般的な地球低軌道よりもさらに地球に近い高度を周回する軌道は、高分解能の地球観測や低遅延通信を実現しやすい魅力的な高度域だ。しかし、わずかに存在する大気の抵抗により、衛星の高度が急速に低下しやすいという、”長く留まりにくい”軌道でもある。

この軌道で衛星を長期運用するため、米国防高等研究計画局(DARPA)と米航空宇宙メーカーのレッドワイヤー(Redwire)は、周囲の希薄な大気を推進剤として吸い込みながら飛行する「大気吸い込み型電気推進」を備えた衛星の研究開発を進めている。

レッドワイヤーは2025年11月19日(現地時間)、この推進方式を搭載する技術実証衛星「オター」(Otter)について、DARPAからフェイズ2契約(総額4,400万ドル)を獲得したと発表した。この契約のもとで、衛星の製造から打ち上げに向けた引き渡しまでを担う。

VLEOとはなにか。背中合わせの大きな魅力と課題

超低高度軌道(VLEO:Very Low Earth Orbit)は、高度約90〜300kmの軌道を指し、通常の人工衛星が周回する軌道高度より低いことが特徴だ。

VLEOには多くの利点がある。たとえば、高度が低く、すなわち地表との距離が短くなるため、高い分解能で地表を撮影しやすくなる。より小型で低コストの光学センサーでも、従来と同程度の分解能を実現できる可能性もある。

また、通信についても伝搬距離が短くなることで、遅延を抑えつつ、送信電力やアンテナに必要な性能を下げられる余地が生まれる。さらに、軌道が低いほど地球を一周するのにかかる時間が短くなるため、特定の地点を繰り返し観測するまでの期間(回帰日数)を短縮できるといった利点がある。

こうしたことから、地球観測や通信、防衛といったミッションにとっての新たなフロンティアとして近年注目が集まっている。

一方で、VLEOには大きな欠点もある。一般的に「宇宙」の始まりは、高度80kmもしくは100kmと定義されることが多いが、その高度を超えても大気が完全になくなるわけではなく、わずかに残っている。たとえば高度180〜300km程度の超低高度軌道では、通常の衛星が周回している高度600〜800kmの軌道と比べて、約1,000倍もの大気抵抗を受けるとされる。

このため、VLEOを周回する衛星は、高度が急速に低下しやすく、軌道にとどまり続けるにはひんぱんなスラスター噴射が必要になる。ただし、衛星に搭載できる推進剤には限りがあるため、軌道維持のために推進剤を使えば使うほど、衛星の寿命を削ることになる。

過去には、欧州宇宙機関(ESA)の地球観測衛星「GOCE」や、日本の超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)がVLEOで運用され、大きな成果を残したものの、運用期間は数年にとどまった。VLEOを商業利用や安全保障といった実用ミッションに本格的に活用するためには、衛星をより長期間にわたって運用できるようにしなければならない。さもなければ、数年おきに衛星を新造して打ち上げ続ける必要が生じ、運用コストは膨れ上がってしまう。

VLEOを商業や安全保障といった実用ミッションに活用するのであれば、より長期間にわたって運用できるようにしなければ、数年おきに衛星を造って打ち上げならければならず、運用コストが莫大なものになる。

つまり、VLEOには大きな魅力がある一方で、衛星の運用や実利用が難しいという課題を抱えている。

大気を吸い込んで飛ぶ、ユニークな衛星「オター」

この課題に対し、DARPAは「大気吸い込み型電気推進」(air-breathing electric propulsion)と呼ばれる方式で挑もうとしている。

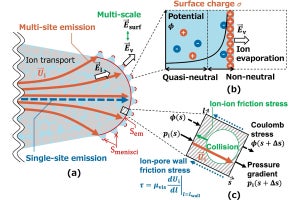

DARPAが開発中の「オター」は、軌道周回中に周囲の希薄な大気を取り込み、イオン化(電離)し、そのイオンを電気的に加速して噴射し、推力を得る。

電気推進自体は、小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたイオン・エンジンなどと同じ系統に属する技術であり、比推力が高く、長時間にわたって推力を発生させることができる。推力そのものは小さいものの、大気の抵抗を打ち消しながら飛行を続けるには十分な大きさがある。

これに加え、オターでは推進剤をあらかじめ搭載するのではなく、航空機のように周囲の大気から採取して利用する方式をとる。これにより、理論上は“ほぼ無尽蔵の推進剤”を利用できるとされており、VLEOでの運用期間を大きく延ばすことを狙っている。

実現にあたっての大きな課題のひとつが、希薄な大気を取り込むインレット(吸気口)の技術だ。大気が残る環境を飛ぶ以上、衛星のサイズが小さいほど抵抗が減り、長寿命化にとって有利になるが、インレットの面積を小さくしすぎると質量流量が不足し、十分な推力が得られない。逆にインレットを大きくすれば抗力が増え、推力が相殺されてしまう。

さらに、電気推進は電力を推力に変える方式である以上、発電や電力変換、熱設計、姿勢制御、運用ソフトウェアまで含めたシステムとしての成立性も問われる。

加えて、地上にVLEOの環境を再現し、こうした技術を実証することは難しい。そのため、実際にVLEOに衛星を打ち上げ、軌道上で実証を行うことが必要になる。

VLEO衛星の大気吸い込み型電気推進は現実解になるか

レッドワイヤーによれば、今回のフェイズ2契約では、オターの実証衛星を製造し、打ち上げに向けて引き渡すところまでが契約範囲となっている。

機体には同社の衛星プラットフォーム「セイバーサット」(SabreSat)をベースとし、VLEO向けに性能や耐久性、コスト効率を高めた構成「セイバーサット・オービタル・ドローン」(SabreSat Orbital Drone)を使う。加えて、低高度という厳しい環境で衛星寿命を延ばしつつ性能を高めるための、革新的なソフトウェアおよびハードウェア要素を実証するとしている。

軌道上での実証期間は1年以上とされ、1基以上の大気吸い込み型電気推進システムの性能を評価するとしている。

レッドワイヤーのトム・キャンベル社長(宇宙ミッション担当)は、「VLEOは、防衛、情報収集、通信ミッションにおける刺激的な新境地です。DARPAとの協力を通じて、この分野の未来を決定づける、最先端機能の開発を加速させています」と語る。

「オターと弊社のセイバーサット・プラットフォームを活用することで、超低高度での高性能ミッションを実現し、センサーによる認識と目標への接近性の向上、再訪率の向上、遅延の低減、そしてミッションのレジリエンス(回復力)の再構築を実現します」(キャンベル社長)

また、DARPAは地上でもスラスターとインレットの試験を行い、軌道上で得られる結果と比較可能なデータを収集する計画だ。この地上試験データとオターの飛行試験データを組み合わせることでシステムの能力を検証し、その結果を活用して既存のモデリングおよびシミュレーション機能を更新し、将来のVLEO衛星構成の検討に役立てるとしている。

VLEOをめぐっては、かねてより大気吸い込み型宇宙機の計画がいくつか提案されてきたものの、実際に軌道上で実証されればオターが世界初の例となる。

オターの技術実証によって、VLEOという“利点はあるが居続けるのが難しい”軌道に対し、大気吸い込み型電気推進がどこまで現実的な解になり得るのか、そしてVLEOを本格的に実利用できる領域へと近づけられるのかが注目される。

参考文献