愛媛大学は10月9日、DNA解析と形態比較を組み合わせた統合分類学的な研究により、沖縄県の宮古諸島に属する多良間島と水納島で発見されたコガネムシ科ハナムグリ亜科の甲虫が新種であることを突き止め、「ヒスイコアオハナムグリ」(Gametis polita)として記載したことを発表した。

さらに、これまでは「オキナワコアオハナムグリ」の亜種とされてきた南琉球の亜種群(宮古諸島亜種、八重山諸島亜種、与那国島亜種)が、沖縄諸島以北に分布する基亜種とは種レベルで分化していることが明らかになり、八重山諸島亜種を独立種「イシガキコアオハナムグリ」(Gametis ishigakiana)と昇格させ、宮古諸島亜種と与那国島亜種をその亜種として分類したことも併せて発表された。

同成果は、愛媛大 ミュージアムの吉田貴大准教授、東京都立大学 理学研究科の瀬島勇飛大学院生の共同研究チームによるもの。詳細は、動物に関する全般を扱う学術誌「Zootaxa」に掲載された。

日本産の種数は一気に倍増

コアオハナムグリ属は、カナブンなどを含むコガネムシ科ハナムグリ亜科に属する。体長が比較的大きく、美麗な色彩を持つことから、とても人気の高い甲虫だ。しかし、1973年に沖縄県の西表島から稀種「チャイロホソハナムグリ」が確認されて以降、日本国内での新種発見は約半世紀途絶えており、種分類はすでに完了したものと考えられていた。

現在、日本で知られているコアオハナムグリ属は「コアオハナムグリ」と「オキナワコアオハナムグリ」の2種。ただし、後者には4亜種が存在する。ここでいう亜種とは、種よりも下の分類学的階級のことで、種としては同じである(子孫を残せる)ものの、形態的に識別可能な地域個体群を指す。

具体的には、沖縄諸島以北の個体群はオキナワコアオハナムグリの基亜種に、南琉球に分布する個体群は宮古諸島亜種、八重山諸島亜種、与那国島亜種の3亜種に分類されていた。だが、これらの分類はすべて形態に基づいて行われており、それぞれが遺伝的にどれほど離れている分類群なのかは、これまで検討されていなかった。そこで研究チームは今回、日本産コアオハナムグリ属の分類にDNA解析と形態比較統合しした「統合分類学的手法」を適用し、分類を試みたという。

今回の研究では、まず標本からミトコンドリアDNAの「シトクロムオキシダーゼサブユニットI領域」(COI領域)の一部を配列が決定された。そして、それらの配列に基づいて分子系統解析を実施すると共に、標本の詳細な観察による形態比較が行われた。なお、COI領域は進化速度が比較的速く、DNA解析で近縁種間の識別を行うのに適した領域である。

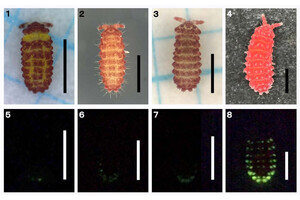

統合分類学的手法による分類の結果、多良間島と水納島から新種ヒスイコアオハナムグリが発見され、記載が行われた。この新種の和名は、同族の他種が通常は背面が被覆物で覆われて光沢を欠くのに対し、磨かれた翡翠のような輝きと色彩を持つという形態的特徴に由来する。

また、南琉球の3種類のオキナワコアオハナムグリの亜種は、基亜種とは種レベルで分化していることが判明した。その結果を受け、八重山諸島亜種を独立種イシガキコアオハナムグリに昇格させ、宮古諸島亜種と与那国島亜種はその亜種として分類された。これにより、日本産のコアオハナムグリ属の種数は、従来の2種から4種に増加した。

今回の研究は、実に約半世紀ぶりとなる、国内からの狭義ハナムグリ亜科の新種発見だ。この成果は、すでに種分類が完了したと考えられている分類群においても、DNA解析と形態比較を組み合わせた統合分類学的手法によって、隠れた未記載種やさらなる種多様性が見出される可能性をあることを示している。

今回の研究では、日本国内のコアオハナムグリ属が対象とされたものの、台湾には今回検討することができなかったオキナワコアオハナムグリの別亜種が分布する。研究チームは今後、それらについても分類学的な検討を進めていく予定だとしている。