京都大学と高輝度光科学研究センター(JASRI)の両者は、大型放射光施設「SPring-8」における小角X線散乱と広角X線回折による「その場観察」により、木材が湾曲する瞬間のナノ〜マイクロメートルスケールの構造変化を世界で初めて捉えたと7月25日に共同発表。引っ張られる外側で微小なクラック(ひび割れ)が発生する一方で、圧縮される内側では細胞が圧密化(細胞が密集して密度が高くなる現象)が起きることを検出した。

同成果は、京大 生存圏研究所の田中聡一助教、同・今井友也教授、京都府立大学の神代圭輔准教授、産業技術総合研究所の堀山彰亮研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、糖質科学に関する全般を扱う学術誌「Carbohydrate Polymers」に掲載された。

木材は、年輪のような肉眼で確認できるマクロレベルの構造もあれば、セルロースのように顕微鏡でしか確認できないナノレベルの構造もあり、非常に複雑な階層的構造を持つ。この多様な構造こそが、木材の強度や柔軟性といった機械的性質を決める重要な要素だ。木材の効率的な加工や高性能な木質系材料の開発には、変形時の構造変化を詳細に理解することが不可欠となる。しかし、従来の研究では、マクロな変形に伴うナノ〜マイクロメートルスケールにおける構造変化を同時に直接観察することは困難だった。

近年、小角X線散乱と広角X線回折が材料科学分野で広く用いられており、木材の微細な構造解析にも利用されている。これらの技術は、オングストロームから数百ナノメートルオーダーの構造解析を可能にする。しかし、小角X線散乱や広角X線回折には、これらの構造が集まって形成されるより大きなマイクロメートルオーダーの構造にも影響を及ぼす。

そのような状況下、フィンランド・アールト大学のペンッティラ博士(現・ユヴァスキュラ大学所属)らは、木材の小角X線散乱データより構造情報を導き出す「WoodSASモデル」を提案し、同モデルが木材のナノ〜マイクロメートルスケールの構造変化を適切に評価できることを明らかにした。

そこで研究チームは今回、小角X線散乱/広角X線回折測定を木材が変形している最中に行い、小角X線散乱のデータをWoodSASモデルで解析することで、マルチスケールな階層構造がどのように変化するのかを解明することにした。

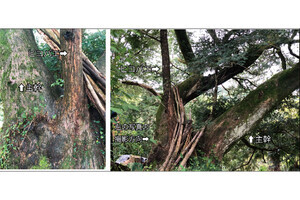

研究チームは、水中で木材を曲げながらX線を通す特殊な治具を開発し、SPring-8に設置。高輝度X線を用い、飽水状態(最大限に水分を含んだ状態)の木材に曲げ変形を加えつつ、小角X線散乱/広角X線回折の同時測定を実施し、木材中のナノ〜マイクロメートルスケール構造のその場観察が行われた。木材の湾曲時、凸側(外側)は引っ張られ、凹側(内側)は圧縮される。得られた小角X線散乱データから、引張と圧縮による細胞形状の変化が示唆された。

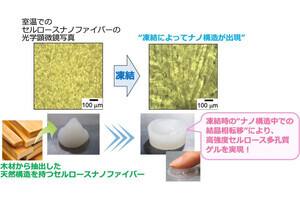

次に、WoodSASモデルを用いて、小角X線散乱データが解析された。その結果、木材細胞壁の主成分である「セルロースミクロフィブリル」同士の距離は、引張によって増加し、圧縮によって減少することが示唆された。さらに、圧縮による圧密化の際に細胞壁が折りたたまれ、引張によって微小なクラックが生成することも示されたとする。

一方で、広角X線回折のデータから評価されるセルロース結晶の格子間隔や結晶サイズに、大きな変化は認められなかったとした。これらの結果は、十分に水分を含んだ木材の変形が、主にセルロースミクロフィブリル周辺のマトリクス成分(セルロースミクロフィブリル間を埋めるヘミセルロースやリグニンなどの物質)によって担われていることが示唆されたのである。

今回の研究の特筆すべき点は、木材湾曲時におけるナノ〜マイクロメートルスケールでの構造変化を世界で初めて詳細に検出した点にある。しかし、用いた解析モデルには、木材の構造を反映しきれていない部分も残っているという。今後は、さらなるデータの蓄積と新たなモデル構築により、検出精度の向上だけでなく、未知の構造変化の解明が課題とした。

今回の成果は、木材をナノ〜マイクロメートルスケールで制御する新技術につながる可能性があり、次世代の革新的な木材加工技術や新素材開発への応用が期待されるとする。今後は、さらに多くの樹種や加工条件における構造変化の詳細な分析を通じて、木材利用の新たな可能性を広げていくとしている。