東京大学は、ヨーロッパ南天文台の超大型望遠鏡VLTの可視面分光装置「ミューズ」を使い、地球から約1億7,000万光年離れたところで、激しい星形成を行っている矮小銀河「J1044+0353」の周辺に、これまでに観測されたことがないほど巨大なバブル構造(銀河周辺に広がる淡く暗い電離ガスの構造)を発見したと、7月23日に発表した。

-

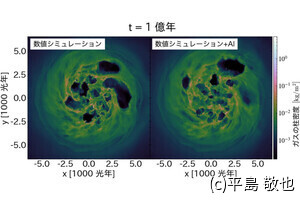

(左)ミューズが捉えたJ1044+0353から吹き出すバブル構造。バブルは水素のバルマーα線として検出され、画像では黄〜赤色の色調で示されている。この構造は複数の楕円形のループに沿ってつながっており、点線で示されたこれらのループはバブルの密な外殻と解釈された。(中央)この銀河は複数の星団から構成され、それぞれが約100万個の星を含む。(右)サイズ比較のための天の川銀河。今回のバブル構造は、過去約2000万年間に5万回以上発生した超新星爆発によって吹き出されたものと推測されるが、従来の理論モデルでは観測された構造を再現できないという

(C)Herenz and Kusakabe

(出所:東大Webサイト)

同成果は、インド・IUCAAのEdmund Christian Herenz研究員、Soumil Maulick博士課程、国立天文台の日下部晴香若手研究者雇用特別研究員(学振特別研究員)(現・東大大学院 総合文化研究科 助教)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

銀河では、材料となる星間ガスがきわめて低温に冷却・収縮することで、星が形成される。星形成による質量獲得は、銀河の形成およびその進化の鍵と考えられている。星は質量が大きいほど短命となるため、太陽の25〜100倍にもなる大質量星は寿命がきわめて短く、わずか300万〜500万年ほどしかない。

大質量星は重い元素の核融合が進み、最終的には鉄でできたコアが重力崩壊を起こし、一生の最後に超新星爆発を起こす。その結果、短い一生の間に合成した鉄までのさまざまな元素を、使い切れなかった水素と共に星間空間へとまき散らす。

天の川銀河では、平均して50〜100年に1回のペースで超新星爆発が発生していると計算されている。ただし、地球からはここ数百年、天の川銀河内の超新星爆発を直接観測できていない。最も新しい超新星は、1604年に観測されたSN1604、通称「ケプラーの星」だ。

天の川銀河のような巨大で重たい銀河では、超新星爆発が銀河全体のガス分布に与える影響は限定的だ。しかし、天の川銀河の1万分の1程度の質量しか持たない矮小銀河では事情が異なる。そのような軽い銀河は、超新星爆発から放出される高速ガスを引き止められる重力を持たず、「銀河風」によってガスが銀河から宇宙空間へと吹き飛ばされてしまう「超新星フィードバック」が生じる。

しかし、銀河風のガスを直接撮像するのはきわめて難しい。銀河風のガスは非常に淡く広がっており、それらからの光は暗いため、大型望遠鏡を使っても検出は容易ではないからだ。そこで研究チームは今回、銀河風を観測するべく、激しい星形成を行う矮小銀河に着目し、銀河風の電離ガスの存在を調べることにした。

今回、約1億7,000万光年離れた矮小銀河J1044+0353が観測された。J1044+0353の直径はわずか7,000光年であり、10万光年の天の川銀河と比較すると約250分の1しかない矮小銀河である。その結果、銀河周辺に広がる淡く暗い電離ガスの構造、つまり銀河風が発見された。

J1044+0353の周囲には、7つの巨大なバブル構造が確認された。それぞれのバブルの直径は2万3,000光年に及び、これは地球から天の川銀河中心の超大質量ブラックホール「いて座A*(エースター)」までの距離に匹敵する。いくつかのバブルはすでに破裂したように見える一方で、他のバブルは今もなおくっきりとした形を保っていることもわかった。

矮小銀河の周囲に形成されたバブル構造はこれまでにも報告例があるが、今回発見されたバブルは既知のバブル構造の2〜3倍もの大きさだった。そのため、複数の超新星爆発によってバブルが形成されるという従来の理論モデルでは、今回の構造を再現できないという。

激しく星を形成する矮小銀河の周囲に見られる銀河風現象の理解は、初期宇宙における銀河形成と進化の解明にきわめて重要だ。J1044+0353のような小さな銀河は、初期宇宙で一般的だったと考えられるためだが、銀河風の仕組みを真に理解するには、今回のような淡いガスの画像をさらに多く集める必要がある。

現状、J1044+0353が特別な存在なのか、あるいは同様の巨大バブルを吹き出す矮小銀河が他にも多数存在するのかは未解明だ。今回の成果が、今後この分野のさらなる発展につながることが期待されるとのこと。