京都大学は、小惑星地球衝突最終警報システム「ATLASプロジェクト」が発見した、観測史上3例目となる恒星間天体「3I/ATLAS(アトラス)」(別名:アトラス彗星)について、同大学 岡山天文台のせいめい望遠鏡で動画撮影に成功たと7月17日発表した。

今回の成果は、東京大学大学院 理学系研究科(理学部)の紅山仁客員共同研究員(コート・ダジュール天文台 ラグランジュ・エクセレンス・ラボラトリー若手研究者フェローシップ兼任)、京大大学大学院 理学研究科付属 岡山天文台のスタッフらによるもの。アトラスの動画は、観測装置TriCCSを用いて、視野縦12.3分角×横6.9分角の範囲を、g(緑)、r(赤)、i(赤外線)の各バンドを露光時間60秒×10フレームで撮影された。岡山天文台のニュースリリースでは、その撮影データを秒間2フレーム(120倍速)で再生した動画を公開している。

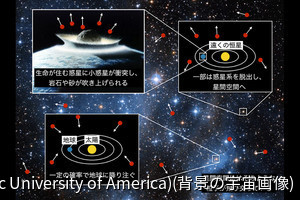

近年、地上の大型望遠鏡の性能向上や、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をはじめとする高性能な宇宙望遠鏡の稼働などにより、人類の宇宙に対する「視力」は飛躍的に向上し、宇宙を見る目の「視野」も拡大している。その結果、2017年10月19日には初の恒星間天体「オウムアムア」が、2019年8月30日には2番目の恒星間天体「ボリソフ」が相次いで発見された。これにより、恒星間を行き来する天体の数が、これまで考えられていたよりも遥かに多い可能性も浮上してきた。

そして2025年7月1日に発見されたのが、観測史上3例目となる恒星間天体アトラスだ。発見当初は仮称「A11pl3Z」が与えられていたが、その後の観測や、過去のアーカイブデータの再調査から彗星活動が確認され、「C/2025 N1 (ATLAS)」という彗星としての正式名称も与えられた。アトラスは発見直後、太陽系外由来の軌道が確認され、世界中の望遠鏡が速やかに追観測を開始した。ボリソフ同様、アトラスも彗星活動が確認されたことで、太陽系外から飛来した彗星型の恒星間天体であることが判明した。

アトラスに関しては、波長ごとの光の強度(スペクトル)を調べることで表面物質の性質が推定され、複数の論文が発表済みだ。しかし、研究チーム間で異なる結果が報告されており、独立した観測データが求められていた。そこで東大の紅山員共同研究員と岡山天文台のスタッフらは、東アジア最大となる3.8mの大口径と多色同時撮像という、せいめい望遠鏡の特長を活かした追観測を実施。動画撮影に成功した。今後、取得データを詳細に解析し、アトラスの物理的性質の解明に寄与していくとのこと。

アトラスは2025年7月現在、へびつかい座といて座の境界付近に位置している。この方向は銀河系の中心方向(いて座内)にあたるため、背景に大量の星が入り込む。数多くの星に紛れ観測しにくいと思われガチだが、実は掩蔽現象を捉える好機でもある。掩蔽とは、月が太陽を隠す日食のように、星の前を惑星や小惑星など、自ら発光しない天体が通過し星の光を遮る現象を指す。

その掩蔽現象を観測することで、巨大な望遠鏡を使ったとしても点にしか見えないような小天体からでも多様な情報が得られる。具体的には、恒星が暗くなるタイミングや継続時間の測定により、掩蔽を起こした天体の大きさや形状を高精度に把握が可能だ。さらに、光が遮られる前後の暗くなり方を詳細に測定することで、小天体周囲の大気やダストなどの存在も分析できる。

これまでのオウムアムアやボリソフでは、掩蔽観測はできていなかった。そのため、アトラスでの観測に成功すれば、その物理的性質解明に資する貴重な情報が得られる可能性がある。岡山天文台はアトラスの観測を継続しており、高い集光力とユニークな動画観測性能を活かし、世界初となる恒星間天体の掩蔽現象の検出に挑戦していく。