東京農工大学(農工大)は、シリコン素材を用いて、室温動作で高速・高感度・広帯域な検出ができる「テラヘルツMEMSボロメータ」の開発成功を7月16日に発表。この成果により、低コストで大量生産でき、CMOS回路との集積も容易な次世代テラヘルツイメージングや分光技術の実用化が大きく前進することが期待されるという。

同成果は、農工大大学院 工学研究院 先端電気電子部門の張亜准教授、同・平川一彦客員教授、農工大大学院 工学府 電子情報工学専攻の江端一貴大学院生、同・飯森未来大学院生、同・竹内遼太郎大学院生、同・劉千大学院生、同・趙子豪大学院生、中国科学院 上海マイクロシステム情報技術研究所の黎華教授、兵庫県立大学の前中一介教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、Nature系のマイクロシステムとナノ工学を扱う学術誌「Microsystems & Nanoengineering」に掲載された。

テラヘルツ波は、光と電波の境界領域にある電磁波だ。技術的に扱いが困難なことから長らく「テラヘルツギャップ」として知られ、利用されずにいた。テラヘルツ波は周波数0.1〜10テラヘルツ(THz)の電磁波を指すが、主に使われるのは0.3〜3THzの範囲である。

電波で最も周波数が高いのはマイクロ波(およそ0.3THz以下)、光領域で最も周波数が低いのが遠赤外線(およそ3THz以上)とされる。広義のテラヘルツ波はマイクロ波と遠赤外線の両方にまたがるが、特に注目されるのはその間の0.3〜3THz帯、つまりテラヘルツギャップに存在する電磁波である。

テラヘルツ波は光と電波の両方の特性を併せ持つ。そのため、近年は非破壊検査、空港での安全検査、がんなどの疾病診断、さらには次世代の超高速通信といった幅広い分野での利用が期待されている。また近年では、実験室での使用から生産現場、医療応用へと、小型かつポータブルなテラヘルツ測定器の展開が急速に進む。

一方で、現在主流の量子型テラヘルツ検出器は、極低温での動作を必要とするため、室温で使用が困難という課題がある。このため、テラヘルツ計測技術の社会実装を進めるには、極低温冷却を必要としない高感度・高速のテラヘルツ検出器(センサ)の開発が不可欠だ。

現在、室温で動作するテラヘルツ検出器は課題がある。たとえば、ショットキー・バリア・ダイオードなどを用いた整流型テラヘルツ検出器は、動作周波数が1.5THz以下の低周波帯に限られる。また、室温動作が可能な広帯域赤外検出器として焦電素子や酸化バナジウムボロメータが用いられてきたが、これらのセンサは検出速度が最大でも数Hzから数十Hzと、高速なテラヘルツ検出には不向きだった。

光子エネルギーが非常に小さいテラヘルツ・赤外領域では、検出器において光を一度熱に変換し、その温度上昇による抵抗の変化などを信号として用いるボロメータ技術が有効だ。

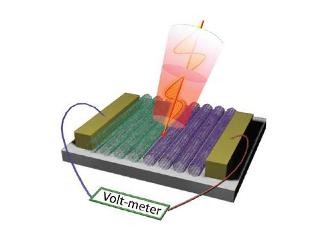

研究チームは今回、絶縁体上のシリコン(SOI)基板上に形成された微小電気機械システム(MEMS)共振器を用いて、室温動作・高感度・高速・広帯域のテラヘルツ検出器の開発を試みることにした。

今回開発されたSOI MEMS検出器はまず、MEMS梁に入射したテラヘルツ波を熱に変換し、それがMEMS共振器の機械的共振周波数シフトとして検出される仕組みだ。

一般的に固体の抵抗や誘電率などの物理量は、低温ではわずかな温度変化でも大きく変化するが、室温での変化は非常に小さい。しかし、機械的な共振は室温付近でも熱膨張の効果により、温度変化に対して直線的に応答する。この特性を利用して今回開発されたSOI MEMS検出器は、ノイズ等価電力(NEP)が約36pW/√Hzと高感度であり、熱応答時間も約88マイクロ秒と高速だった。

このSOI MEMS検出器は、これまで広く赤外検出器として用いられてきた焦電検出器の約100〜1,000倍の応答速度を実現。高速なテラヘルツ・赤外計測に適しているという。また、1〜10THzの広い周波数帯で平坦な感度スペクトルを示し、近赤外領域までの拡張も可能なため、分光などの広帯域計測への応用にも適するとのこと。

研究チームは今後、今回のSOI MEMS検出器の実用化に向け、実際の応用環境での性能検証を進めていく。加えて、大規模な検出器アレイとしての実用化や、ナノスケールへの小型化によって感度と速度を飛躍的に向上させることによる、究極的な検出感度の実現をめざす。