液晶ディスプレイの⾼機能化を可能にする新たな研究成果を、近畿⼤学と⽴命館⼤学による研究グループが7月14日に発表。⾼度な次世代セキュリティ認証技術の実⽤化や、⾼機能有機ELデバイスの製造コスト削減などにつながることが期待されるとしている。

液晶材料を用いて、アキラル(光学不活性:光学活性に対して偏光⾯を回転させる性質、つまり旋光性がない状態のこと)な発光体から円偏光を簡便に取り出すことに成功。さらに電場を加えることで、円偏光の回転⽅向を⾼速、連続的かつ可逆的な切り替えを可能にした点も、この研究成果のポイントだ。現行の液晶ディスプレイにすぐ応⽤可能な技術であり、今後さまざまなデバイスの⾼機能化が期待できるとアピールしている。

一般的に、特定の⽅向に振動する光は「偏光」といい、なかでも“らせん状”に回転しているものを「円偏光」と呼ぶ。円偏光を発する発光デバイス(有機発光ダイオード)は、3D表⽰⽤有機ELディスプレイなどに使⽤される新技術として注⽬されている。

現在の一般的な液晶ディスプレイでは、円偏光の右回転、左回転のどちらかだけを100%取り出すことはできない。いずれかを取り出すときには、鏡⾯対称(左⼿と右⼿のような鏡像関係)の構造をもつ、キラル(光学活性:物質が直線偏光の偏光⾯を回転させる性質がある状態のこと)な発光体が必須とされ、さらに周囲の溶媒の種類や温度を変える必要がある。しかしこの⽅法には課題があり、⾼速、連続的かつ可逆的な円偏光の回転⽅向制御ができず、液晶ディスプレイに活⽤する技術としては実⽤的ではないとされる。

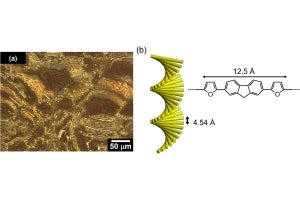

近畿⼤学理⼯学部 応⽤化学科の今井喜胤教授、⽴命館⼤学 ⽣命科学部 応⽤化学科の花﨑知則教授、⾦⼦光佑講師(執筆当時)らの研究グループは、液晶から特定の回転⽅向の円偏光を発⽣させるために、「拡張π電⼦系有機発光材料」に着⽬。エネルギー伝達効率を⾼めるため、電⼦が動きやすいように拡張した有機物で、⾼効率かつ多彩な発光が可能。発光効率が高く、発光波⻑を制御しやすいのも特徴で、次世代ディスプレイや有機ELなどへの応⽤が期待されている。

この材料は、分⼦構造を少し変えるだけで、さまざまな⾊合いの発光が可能になることから、近年多くの種類が合成され盛んに研究されているという。しかし前出のように、円偏光を発⽣させるには、キラルな置換基(有機化合物の⽔素原⼦を、他の原⼦などで置き換えた場合に、⽔素と置き換わった原⼦のこと)を導⼊する必要がある。

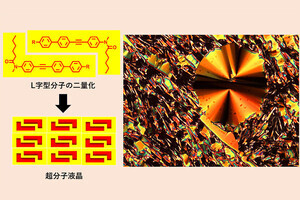

近畿⼤学理⼯学部の研究グループではこれまで、単⼀のアキラルな液晶材料に、キラルな有機発光材料を添加し、キラルネマチック液晶(光学活性分⼦を加え、らせん状に並ぶ性質を付与した液晶)に相転移させることで、円偏光の発⽣に成功している。

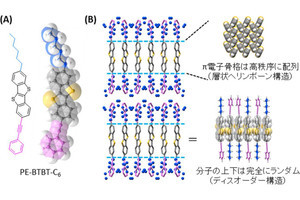

それに対して今回の研究では、性質の異なる2種類の液晶材料に、アキラルな拡張π電⼦系有機発光材料を添加し、特定の回転⽅向の円偏光発光を取り出すことにした。

具体的には、アキラル液晶4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile(5CB)と、キラル液晶2-octyl-4-[4-(hexyloxy)benzoyloxy]benzoate(2OHBB)で構成したハイブリッド液晶に、⾼い発光特性を⽰すことが知られている「ピレン」と「ぺリレン」という2種類のアキラルな拡張π電⼦系有機発光体を添加し、円偏光の発⽣を試みた。

その結果、アキラルな発光体を⽤いているにもかかわらず、380nmから530nmの範囲で、円偏光の発⽣を確認。さらに、この系に直流電場を加えることで液晶材料の配向を制御し、電場のオン/オフに応じて、⾼速、連続的かつ可逆的な円偏光の回転⽅向を切り替えることにも成功した。

今後、この材料を変更すれば、異なる⾊の円偏光の発⽣や⾼速切り替えも可能になることから、研究グループでは「今回の研究成果は⾮常に汎⽤性が⾼い」とアピールしている。

この研究成果に関する論文は7⽉9⽇、光化学分野の国際的な学術誌である「ChemPhotoChem」(ケミフォトケミ)にオンライン掲載されている。