千葉大学、国立環境研究所、森林総合研究所の3者は、気象衛星「ひまわり8号・9号」の観測データから、東アジア域の植生光合成量を30分ごとに推定する新手法を開発したと、7月9日に共同発表した。

同成果は、千葉大 国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センターの山本雄平助教、同センターの市井和仁教授、森林総合研究所 森林防災研究領域 気象研究室の小南裕志主任研究員に加え、国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構など、国内外の研究機関の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、地球観測に関するリモートセンシング科学を扱う学術誌「Remote Sensing of Environment」に掲載された。

近年の異常気象に対し、植生活動の応答を迅速に把握するには、光合成量の日周変動を捉える必要がある。しかし、植生光合成活動などの陸域観測には、同一地点の上空通過頻度が低い極軌道衛星が主に使われ、光合成量の推定は数日から1か月ほどかかっていた。また、衛星データに基づく従来の「光利用効率モデル」は、真昼の強光・高温・乾燥条件や、日の出直後や日没前の薄暗さ、放射環境(空模様)の急激な変化など、1日の多様な気象環境変動が考慮されていなかった。

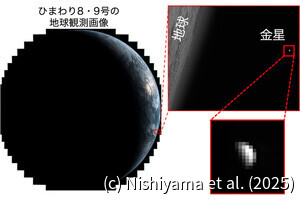

そこで研究チームは今回、静止衛星軌道のひまわり8号・9号による高頻度観測データを活用し、東アジア域の光合成量を一定時間ごとに推定する手法を開発することにした。

ひまわりは、光合成量推定に重要な日射量を1km解像度・10分間隔で推定可能だ。今回の研究では、地上観測の光合成量データとの整合のため、30分単位で推定された。また、従来モデルの日周スケールへの拡張にあたり、(1)1日の中で変化する光吸収量、(2)光の強さに応じて変わる光合成効率、(3)猛暑時の高温ストレス、の3点の精度向上が図られた。

(1)1日の中で変化する光吸収量

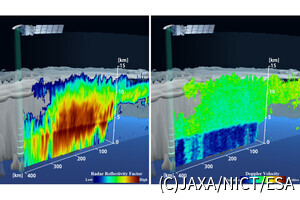

森林は、日光が直接届く「直達光」より大気中の微粒子などで散乱して届く「散乱光」を、より効率体に光合成に利用する傾向がある。また、太陽の日周運動で日光の入射角が変わるため、森林内部への光到達量も時間帯で異なる。今回は、ひまわりのデータによる直達・散乱日射量に加え、樹種・樹高・密度などの森林構造と、太陽高度に応じた光の吸収効率が推定モデルに組み込まれた。

(2)光の強さに応じて変わる光合成効率

植物の光合成は、光が強すぎると利用が頭打ちになる。1日の中で光の強さは大きく変わるため、時間帯で光合成速度も変化する。今回は、光の強さに対する光合成反応が一定でない、複雑かつ非線形性が推定モデルに取り入れられた。

(3)猛暑時の高温ストレス

光合成量推定モデルでは、高温や乾燥による植物のストレス影響も考慮される。今回は、猛暑時の光合成速度低下をより正確に捉えるため、数値気象モデルで計算された気温と、ひまわりが捉えた植生面温度のどちらが適しているかが評価された。

前出の(1)をモデルに考慮したDD設定と、(1)と(2)を考慮したDD-NL設定を、それぞれ従来モデルと比較し精度向上を検証。(3)については、最も高精度だったDD-NLモデルで評価された。これらのモデルの性能は、日本と韓国に設置された18地点のフラックスタワーのデータを用いて検証された。

従来モデルでは、晴れた日の昼間に光合成量を過大に見積もり、逆に朝夕や曇りの日には少なく見積もる傾向があった。森林では、DD-NL設定によってこれらの誤差を大きく軽減できた、一方で水田では強い光による制約が小さく、DD設定でも十分な改善が見られたとする。

ひまわりのデータを従来モデルにそのまま適用すると、朝夕や曇りなどの弱光条件下で生じる推定誤差が積み重なり、日・年単位の積算量に大きな負の誤差が生じることが判明。しかし、従来モデルをDD-NL設定で制御すればこの誤差を大幅に抑制でき、異常気象の影響が現れやすい日内スケールから、気候変動の影響が現れる年スケールまでを連結した解析が可能となる。

従来の数値気象モデルの気温データの代わりに、ひまわりによる植生面温度データを用いることで、猛暑時の日中に光合成活動が低下する昼寝現象がより高感度に検出された。これにより、過酷な気象条件下での植生活動応答をより正確に把握できるようになったとした。

光合成量は衛星軌道から直接観測できないため、日射量などの関連要素から推定し、実際の光合成量とが合うようモデルが調整される。それには、現地観測の光合成量データが不可欠だ。今回は、CO2フラックスを現地観測する研究者の協力を得て、モデルの汎用性・安定性が実証された。この成果により、異常気象が森林や農作物に与える影響を高頻度で把握でき、被害の早期検出や農業・林業のリスク管理に対する貢献が期待されるとした。

日周から年スケールにわたる光合成量の変動把握は、気候変動に関わる長期的な炭素収支のより正確な評価にもつながる。研究チームは今後、より多くの観測サイトでモデルの調整を進め、アジアおよびオセアニアをカバーする高頻度光合成量データセットの開発をめざすとのこと。