大阪大学(阪大)は、MeV帯(100万〜1億電子ボルト)の次世代ガンマ線望遠鏡を用いて、MeV銀河宇宙線が月面物質と衝突した際の原子核反応で生じるガンマ線を観測することで、これまで未開拓だったMeV銀河宇宙線スペクトルの測定が期待できることを理論計算により示したと、7月8日に発表した。

-

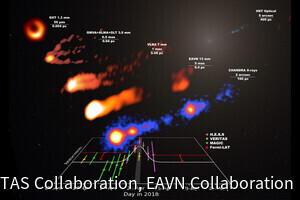

フェルミが捉えた、月のガンマ線(>30MeV)画像。黄色に近いほど宇宙船の衝突により明るいことを意味する。上段左から2つ目の2カ月目から、下段右端の128カ月(10年8カ月)目まで、露出時間が長くなるに連れて、視界が徐々に改善されている

(C)NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

(出所:NASA Webサイト)

同成果は、阪大大学院 理学研究科の藤原立貴大学院生、同・井上芳幸准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

宇宙線は、エネルギーや発生場所で3種類に大別される。アルテミス計画での月面探査や将来的な火星有人探査など、地球の磁気圏を離れた深宇宙での活動において問題視されているのが銀河宇宙線だ。これはエネルギーが高く、地球周辺を含む太陽系内に多数飛来するためである。

銀河宇宙線は主に陽子やα粒子といった荷電粒子で構成され、人体に直接衝突すればDNAを損傷する危険性がある。また、宇宙船や有人活動拠点の金属製構造材との衝突で生じる二次宇宙線の中性子やガンマ線も極めて危険だ。

銀河宇宙線は1種類ではなく、数十MeVから数十TeVまでエネルギー幅は広い。その中でもエネルギーの低いMeV銀河宇宙線は、太陽風や太陽磁場によって太陽系内への侵入が阻害されるため、太陽系内では数が少ない。仮に地球周辺に到達しても地磁気で遮られるため、地球周辺の宇宙空間では観測が難しい。

そうした中、現在MeV銀河宇宙線の直接観測に成功している唯一の例が、1977年に打ち上げられたNASAの外惑星探査機「ボイジャー」だ。2025年現在、50年近く航行を続けるボイジャー1号と2号は、2010年代に太陽が吹き出す荷電粒子である太陽風の影響下にある太陽圏を突破し、人類初の人工物として星間空間へ到達した。これにより、太陽磁場の影響を受けず、MeV銀河宇宙線の初観測に成功している。

しかし、ボイジャーが取得したMeV銀河宇宙線スペクトルは、星間ガスの電離度から推定されるMeV宇宙線量と一致していない点が謎だった。この現象をより深く理解するには、ボイジャーとは異なるMeV銀河宇宙線の観測手法が不可欠だ。

研究チームは今回、銀河宇宙線が月面物質と衝突して起こる原子核反応において、磁場の影響を受けずに生じるガンマ線に着目することにした。

NASAが2008年に打ち上げ、2025年現在も運用中の「フェルミガンマ線宇宙望遠鏡」は、2019年にGeV帯(10億〜1兆eV)の銀河宇宙線の原子核反応で輝く月のガンマ線放射の様子を公開した。ガンマ線とは、0.1MeV以上のエネルギーを持つ電磁波(光)である。ガンマ線を生成するメカニズムは異なるものの、同様の現象はMeV銀河宇宙線によっても発生する。つまり、月のガンマ線スペクトルを調べれば、元となるMeV銀河宇宙線スペクトルを明らかにできるのだ。

この月のガンマ線スペクトルを理論的に計算した結果、従来のMeVガンマ線望遠鏡の性能では月のガンマ線を検出できなかったものの、次世代のガンマ線望遠鏡による月観測により、MeV銀河宇宙線の測定が可能となることが示された。

-

理論モデルで示された月のMeV-GeVガンマ線スペクトル。横軸はガンマ線エネルギー、縦軸はガンマ線量を表す。黒線はすべての反応を合算したガンマ線量、その他の線は各ガンマ線生成プロセスの寄与を示す。青点は、フェルミによるスペクトルデータ。太陽活動の影響を考慮した宇宙線スペクトルモデルに基づく計算結果(黒線)は、観測データ(青点)全体を非常によく再現しており、モデルの物理的妥当性が確認された。MeV銀河宇宙線による寄与が重要な0.1〜10MeVのMeVガンマ線領域では、連続スペクトル成分に加え、異なる同位体元素からの核ガンマ線が明瞭なピークとして複数現れる

(出所:阪大Webサイト)

今回の研究成果から、2027年以降に始まる次世代MeVガンマ線望遠鏡計画では、連続成分と核ガンマ線(原子核が放射性崩壊を起こす際に発生するガンマ線)成分の両方を観測できる見込みだ。特に、阪大が主導するNASA/JAXAの次期MeVガンマ線気球実験計画「GRAMS」は、月のMeVガンマ線を捉えるのに有望だという。今回の理論計算と比較により、MeV銀河宇宙線スペクトルのより正確な理解が期待されるとした。

核ガンマ線の観測は、各同位体の半減期を利用し、およそ過去100万年間のMeV銀河宇宙線変動の調査を可能にする。この情報は、太陽系およびその近傍における銀河環境歴の理解に貴重なデータとなるとする。多様な元素が豊富な月ならではの特徴を活かした今後の観測が期待されるとした。

月面の放射線環境(宇宙線やガンマ線など)の詳しい理解は、アルテミス計画に代表される次世代月探査を安全かつ持続的に推進するための科学的基盤となる。今回の研究は、未来の探査活動を支える科学的知見の一端を担うものとしている。