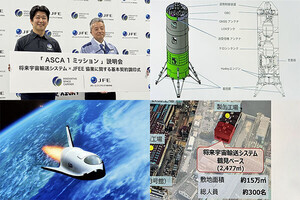

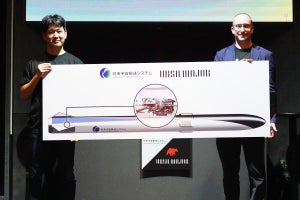

ISCとJAXAが水平着陸式宇宙輸送システムの共同研究を開始

将来宇宙輸送システム(ISC)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は7月9日、共同研究として、「水平着陸式宇宙輸送システムにおける軽量機体の設計・製造の研究(その2)」を開始したことを発表した。

水平着陸式は、滑走路を用いた離着陸方式であり、将来的な運用コストや整備性における優位性があると考えられており、宇宙と人や物を往還する輸送システムとしての選択肢の1つとして考えられている。

しかし、機体の熱負荷の増大やタイルなどの耐熱材、翼を備えることによる重量の増加、大気圏内外を往還するといった飛行制御の複雑性など、技術的な課題があり、そうした課題の解決のために機体の軽量化や熱負荷の低減、飛行制御などの設計をバランスよく行っていくことが求められているという。

ISCが計画する2040年代のSSTO機の市場投入

今回の共同研究は、ISCが構想している水平着陸式宇宙輸送システムをベースに、JAXAが有する有翼宇宙機の設計解析技術を活用し、軽量機体の設計・製造技術の具体化を目指そうというもの。研究期間は2025年3月~2026年3月までを予定しており、主に「安定飛行可能な軽量機体形状の概念設計」、「軽量機体構造の詳細設計と重量評価」の研究と、これらの研究成果のまとめを行うことが予定されている。

なお、ISCでは2040年代を目標に地球周回軌道(高度400km程度)に10トンのペイロード投入能力、50名程度の人員や物資を輸送する能力を有するSSTO(Single Stage To Orbit:単段式宇宙往還機)「ASCA 3(アスカ・スリー)」の実現を目指しており、このASCA 3では1日1回のターンアラウンドを可能とするほか、点検・交換を前提とした1000回以上の飛行耐性を有することがシステム要求として挙げられているという。