東京大学(東大)、国立天文台、立教大学の3者は6月30日、気象衛星「ひまわり8・9号」が撮影した地球の赤外画像の背景に偶然映り込んだ金星の画像を活用して、金星の雲頂温度の長期時間変動を解明したと共同で発表した。

-

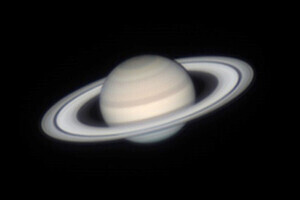

ひまわり8号が撮影した画像に映り込む金星(世界時2018年8月11日18:00撮影)。このように偶然捉えられた画像を解析することで、金星雲頂の異なる高度における輝度温度が測定された。(c) Nishiyama et al. (2025)(出所:東大Webサイト)

同成果は、東大大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻の西山学客員共同研究員、同・岩中達郎大学院生(研究当時)、同・大学院 新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻の今村剛教授、同・青木翔平講師、同・大学院 理学系研究科 附属天文学教育研究センターの宇野慎介大学院生(研究当時)、国立天文台 科学研究部の藤井友香准教授、立教大 理学研究科の田口真教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、地球惑星科学と関連分野を扱う学術誌「Earth, Planets and Space」に掲載された。

金星は、直径が地球の約82%、質量が約95%、体積が約86%と、太陽系で最も地球に似た惑星であり、よく双子星などと呼ばれる。しかし、自転周期は地球時間で約243日、表面温度は450℃以上、表面の大気圧は約90気圧、高度50~70kmには濃硫酸の雲が存在するなど、地球とは大きく異なる特徴を持つ。

金星の大きな特徴の1つが、自転速度の約60倍という高速度で大気が回転する「スーパーローテーション」だ。この大気現象は、速さが数年スケールで長期的な変動を示すことが確認されている。スーパーローテーションの維持には、太陽光の吸収で待機が加熱され、上下に伝わる重力波の1つである「熱潮汐波」や、惑星の自転によるコリオリ力が緯度によって異なることで生じる「ロスビー波」などの惑星スケールの波動が密接に関わると考えられている。しかし、これらが長期変動を示すのかは不明な点である。なお、ここでいう重力波は、時空の歪みを伝える一般的な重力波とは異なり、金星大気のように安定成層した環境下で、加熱された空気が上昇しても周囲よりも高密度のため復元力が生じるが、その結果、同じ高度で空気が振動して生じる大気波を指す。

これらの情報は、金星大気の変動とその物理を理解する上で重要だ。しかし、それを明らかにするには、長期間にわたる金星大気温度のモニタリングが不可欠であり、これまで10年を超えるモニタリング探査は行われていなかった。そのため、宇宙空間からの新たな金星温度観測手法が求められていたのである。そこで研究チームは今回、ひまわり8・9号が地球観測時に捉える宇宙空間に着目。稀に映り込む金星画像を利用し、金星大気の「輝度温度」(ある波長での放射輝度が黒体輻射の輝度と等しくなる黒体の温度)の観測を試みたという。

複数の赤外バンドを用いることで、波長ごとの光学的厚さの違いから異なる高度での温度の時間変動の観測に成功。さらに解析を進めると、この時間変動が熱潮汐波のパターン変化を示すことが解明され、さらに、ロスビー波の温度振幅の高度依存性とその時間変化も突き止められた。今後、金星大気循環モデルとの比較を進めることで、金星大気の長期変動要因の特定が進み、地球と比べて極めて厚い大気における物理現象の理解深化が期待されるとした。

-

ロスビー波の振幅の高度依存性と時間変化。2015年と2023年に観測された5日波の温度振幅とその高度依存性。星型の点が観測値、網掛けが観測誤差の影響を考慮した真値の分布範囲である。波線は、金星大気循環モデルの数値計算結果をひまわり8・9号の観測で模擬した場合の温度振幅の高度依存性。上の軸の上下の数字はそれぞれ気象衛星ひまわり8・9号の観測高度を示す。(出所:東大Webサイト)

今回の研究は、理学的成果にとどまらず、他の探査機の機器較正にも活用された。ひまわり8・9号での観測期間中に金星は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラ(赤外放射計)「LIR」と、欧州宇宙機関(ESA)の水星表面探査機「MPO」とJAXAの水星磁気圏探査機「みお」で構成される「BepiColombo」に搭載された赤外放射分光計「MERTIS」によっても観測されている。これら3機器の金星同時観測データを用いて機器間の定量的比較が行われ、特にLIRの輝度温度較正に向けた新たな定量的指標が得られたとした。

今回の気象衛星を活用した手法は、ひまわり8・9号に限らず、他国の気象衛星にも応用可能であり、金星大気温度の新たなモニタリング観測の手法が確立されたとする。特に、現在は金星探査機「あかつき」が通信不能な状況であるため、次の金星探査機会までは、宇宙空間からの赤外波長帯で金星を観測する唯一の手段となる可能性を秘めているという。今回の手法は、今後も金星大気の長期変動解明に貴重な観測データを提供し、金星大気研究の発展に寄与し続けることが期待されるとしている。