東北大学は6月27日、若い星からなる薄い層と年老いた星からなる厚い層の二層構造を持つ銀河の形成過程が謎だったが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の観測データを用い、最大100億年前までさかのぼる広範な時代の44個の銀河で二層構造を同定し、その形成過程の解明に成功したと発表した。

-

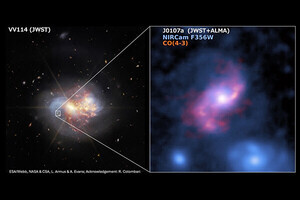

二層円盤構造を持つ銀河(上2段)と、一層円盤構造の銀河(下2段)の擬似カラー画像。宇宙初期に厚い一層円盤構造を持つ銀河が多く、宇宙後期には二層円盤構造を持つ銀河が増加することが明らかにされた。各画像右下の数値は銀河の赤方偏移zを示し、この値が大きいほど遠方、つまり過去の宇宙に相当する。赤方偏移zに相当する距離は以下の通り。z=0.12:約13億光年、0.25:約29億光年、0.5:約50億光年、1:約77億光年、2:約102億光年、3:約114億光年。これらの距離は光が発せられた時点のものであり、宇宙膨張により現在の距離はさらに離れている。(c) NASA, ESA, CSA, T. Tsukui (Australian National University).(出所:東北大プレスリリースPDF)

同成果は、オーストラリア国立大学の津久井崇史博士研究員(現・東北大大学院 理学研究科 特任研究員)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

現在の宇宙に存在する円盤銀河では、若い星からなる薄い円盤と、年老いた星からなる厚い円盤の二層構造が特徴だ。天の川銀河もこの二層構造を備え、太陽系は薄い円盤に位置する。しかし、この二層構造が銀河でいつ、どのように形成されたのか、その過程は未解明である。

銀河進化の解明には、その成長過程の追跡が不可欠だ。宇宙では、遠方の観測が過去の姿を捉えることに等しいため、近傍から遠方まで銀河まで順に観察することで、その成長をたどることが可能となる。しかし、従来の観測では分解能や感度に限界があり、遠方銀河の薄い円盤と厚い円盤を分離して詳細に調べることは困難だった。この課題を解決するために研究チームは今回、JWSTの観測データを活用し、円盤を真横から捉えられる111個の銀河を対象に、星の分布の詳細な解析を行ったという。

解析の結果、13億~100億年前の遠方銀河44個に薄い円盤と厚い円盤からなる二層構造が初めて同定された。これにより、宇宙初期には厚い一層構造を持つ銀河が多く、宇宙後期になるに連れて二層構造を持った円盤が増加する傾向が確認された。これは、円盤銀河がまず厚い円盤を形成し、その後に内側に薄い円盤が形成されるという進化過程を捉えたものだ。

また、銀河の質量が大きいほど、薄い円盤の形成が早期に進む傾向も判明した。特に、天の川銀河と同程度の質量を持つ大型銀河で形成された薄い円盤の年代は、天の川銀河の星の年齢から推定される薄い円盤の年代(80億~90億年前)とほぼ一致していたとする。

この進化過程の物理的背景を探るため、今回解明された円盤の星の分布構造と、アルマ望遠鏡や超大型望遠鏡「VLT」など、地上の望遠鏡によりこれまでに測定された星の材料となるガスの運動とが比較された。その結果、以下のような形成シナリオと整合的であることが示唆された。

- 初期宇宙では、豊富なガスと強い乱流を伴う円盤が形成される

- この環境下で活発な星形成が進行し、厚い円盤が形成される

- 星円盤の形成が進むに連れてガス円盤は安定化し、乱流は次第に減少

- その結果、より薄い円盤が厚い円盤の内側に形成される

- 銀河質量が大きいほど、ガスから星への変換効率が高まり、薄い円盤の形成が加速される傾向にある

今回の研究では、JWSTの観測により“タイムマシン的”アプローチで過去の銀河における星の分布構造を調査することで、薄い円盤が形成され始めた年代が明らかにされた。その年代は、天の川銀河内の星の年齢から“考古学的”手法で推定された薄い円盤の形成開始年代とほぼ一致しており、両手法の整合性が示された。

今後、星の運動や年齢といった物理量の測定が進展すれば、近傍銀河の詳細な測定結果との比較がさらに加速される。これらの異なる手法を比較することで、宇宙初期の円盤銀河から現在の天の川銀河に至る形成過程の定量的な進化像が、より明瞭に描き出されることが期待される。さらに研究が進むことで、天の川銀河が典型的な進化を遂げた銀河なのか、または生命誕生に適した特殊な進化経路をたどったのかという根源的な問いに対し、新たな手がかりが得られる可能性もあるとしている。