広島大学と高輝度光科学研究センター(JASRI)の両者は6月13日、大型放射光施設「SPring-8」を利用して、チョコレートの美味しさを決める重要な要素であるココアバターの「結晶多形」を外部電場で制御し、美味しい口どけをもたらすV型結晶への変化(多形転移)を促進できることを解明したと共同で発表した。

同成果は、広島大大学院 統合生命科学研究科の小泉晴比古准教授、同・上野聡教授、同・羽倉義雄教授、JASRIの関口博史主幹研究員(チームリーダー)、同・青山光輝主幹技師らの共同研究チームによるもの。詳細は、食品に関する科学や技術を扱う学術誌「Food Research International」に掲載された。

ココアバターの結晶多型がチョコレートの口どけを左右する?

結晶多形とは、同じ化学組成でも分子配列が異なる結晶構造のことをいう。これは食品の“美味しさ”にも関係があり、例えばチョコレートの“口溶けの良さ”は、ココアバターの結晶多形が決め手となる。ココアバターの結晶多型にはI~VI型の6種類が存在し、I型は熱力学的に最も不安定で、VI型が最も安定だ。この中で理想とされているのは、ヒトの口内温度に近い約33℃で融解するV型。そのため美味しいチョコレート作りには、V型の正確な生成・制御が不可欠であるのに加えて、V型の結晶サイズを細かくすることも、舌触りや食感を向上させる重要な要素になるという。

その一方で、これまで金属や酸化物などの無機物やタンパク質などの有機物の結晶化では、応力場(力の加え方)、磁場、電場、電磁場などの外場の応用による制御が試みられてきた。中でも電場は、比較的弱い強度で効果が得られ、大型装置なしに結晶化を制御できるという利点がある。そこで研究チームは今回、この電場の利点に着目し、ココアバターの結晶多形制御、特にII型からV型への多形転移促進を目指したという。

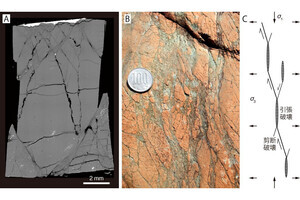

今回の研究では、まずII型からV型への多形転移に対する外部電場の効果を詳細に調べるため、ココアバターに3000V/cmの外部電場を1週間加え、多形転移頻度を調査したとのこと。その結果、まず光学顕微鏡像で確認された白い球状の晶出物が、ココアバターのV型であると判明した。

続いてV型の晶出物の観察を行ったところ、外部電場の印可により、II型からV型への多形転移頻度の促進が確認されたとのこと。今回のケースでは、II型よりV型の誘電率が小さいため、電場による多形転移頻度促進は熱力学的に説明可能だといい、実際にII型とV型の誘電率を測定したところ、熱力学的な解析と整合性があることも示されたとした。

さらに、多形転移の促進効果は電場の周波数に依存し、10kHzでは電場を加えていない場合と比べ約2.85倍まで増加。しかし、周波数1MHz以上で効果は著しく減少し、5MHzでほぼ消失した。この結果について研究チームは、ココアバターの誘電率が1MHzあたりで減少する「誘電緩和」が原因だとする。誘電緩和とは、電場をかけた際に物質内の電荷の再配置が遅れる現象を指す。このことから、1MHz以上の周波数では、ココアバターの結晶界面で形成されていた「電気二重層」(物質表面に正の電荷が溜まると、その近辺に負の電荷が引き寄せられてできる薄い二重構造のこと)が不安定化、あるいは消失したことが示唆されたとしている。

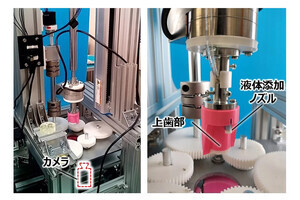

これらの結果から、ココアバターの多形転移を効果的に制御するには、単に電場をかけるだけでなく、電気二重層の形成と安定性を考慮し、適切な周波数で電場を加えることが重要であることが明らかにされた。この技術により、口どけの良いV型の微細な結晶を効率的に生成できるようになるとした。

今回の研究で得られた知見について、研究チームは、ココアバターのきめ細かいV型結晶の生成制御を通じ、より優れた口どけを持つチョコレート製造技術の発展に貢献することが期待されるとする。

また、外部電場がココアバターの粘度を低下させ、低脂肪化にも貢献する可能性も報告されている。チョコレートの原料は、カカオマスや砂糖といった粉体を加えることで粘度が高まり、製造時にパイプ詰まりなどの問題を生じやすい。従来は、ココアバターの追加(追油)で粘度を下げていたが、外部電場による粘度低下が実現すれば、ココアバターの使用量を削減でき、低脂肪チョコレートの製造も可能となるとのこと。そのため研究チームは今回の技術を応用することで、美味しさと健康を両立した新しいチョコレート製品の開発にも貢献できるとしている。