奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)と、東京科学大学(科学大)は、化学反応を用いて薄膜を合成する原子層堆積(ALD)法を用い、高性能・高機能な多結晶酸化物半導体「ガリウム添加三酸化インジウム(poly-IGO)ナノシート」の開発成功を6月6日に共同発表。さらに、これをチャネルに用いた電界効果トランジスタ(FET)も開発した。

-

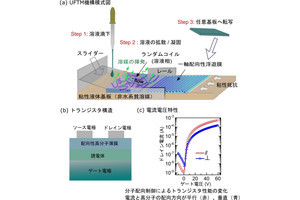

今回の研究の概略図。FETのチャネル材料として多結晶酸化物半導体に着目し、IGO結晶が設計された。ALD法で高品質のpoly-IGOナノシートを合成し、FETのチャネル層への適用が行われた

(出所:共同ニュースリリースPDF)

同成果は、NAIST 先端科学技術研究科 物質創成科学領域の髙橋崇典助教、同・浦岡行治教授、科学大 工学院 電気電子系の角嶋邦之准教授、同・星井拓也助教、出光興産の共同研究チームによるもの。詳細は、6月12日まで京都で開催中のVLSI技術と回路に関する国際会議「2025 VLSI SYMPOSIUM」にて口頭発表される予定だ(発表日は12日)。

現代の情報社会を支える半導体チップには、高性能化と同時に小型化・低消費電力化が求められている。このニーズに応えるべく、近年は半導体チップの後工程(BEOL)で高機能な半導体回路やメモリを三次元方向に積層する技術開発が進む。そのためには、400度程度の低温プロセスで高性能な半導体材料を合成し、それを用いたFETの作製技術が不可欠となる。

In2O3、酸化亜鉛(ZnO)、IGZO(In-Ga-Zn-O)といった酸化物半導体は、比較的低温での高い性能と、小さい漏れ電流を特長とする。これらは従来のディスプレイ分野に加え、次世代半導体デバイスの有力材料として注目を集める。しかし、一般的な非晶質構造を持つ酸化物半導体では、膜厚を薄くすると電子移動度が低下し、FETの性能が十分に発揮できないという課題があった。

そこで研究チームは今回、より高い性能(高い電子移動度)を発揮できる可能性を秘めた多結晶構造を持つIGOに注目することにした。

共同研究者である出光興産は2006年にIGOの開発を着手しており、当時はスパッタリングターゲットの実用化技術開拓を研究対象としていた。しかし、集積半導体応用には従来のスパッタリング法を用いた薄膜合成では技術的な限界があることが判明。そのため、三次元構造体に対し、より薄く均一で高品質な薄膜を成長させられるALD法によるpoly-IGOナノシートの合成と高性能FETの開発が進められることとなった。

-

(a)ALD法によるIGO薄膜の成長概念図。(b)IGO薄膜の格子定数とALDサイクル比(GaOx/InOx)の関係。結晶中のガリウムイオンはインジウムイオンよりも小さいため、ALDサイクル比が増加すると薄膜中のガリウム濃度が上昇し、結晶格子が小さくなることでIGO薄膜の格子定数は減少する。(c)異なるALDサイクル比で合成したIGO薄膜におけるガリウムの深さ濃度分析結果。ALDサイクル比とガリウム濃度を最適化することで、膜厚方向・測定深さ方向にガリウムが均一に分布したIGO薄膜が得られる。(d)IGO薄膜の断面透過電子顕微鏡画像。約5nmの結晶構造を有するIGOナノシートが成長していることが確認された

(出所:共同ニュースリリースPDF)

ALD法を用いることで、酸化インジウム(InOx)層と酸化ガリウム(GaOx)層を原子層レベルで交互に積み重ねていくことでIGO薄膜を合成することが可能だ。成膜中のGaOx層の成長割合を増やすと、結晶の格子定数(結晶の最小単位である単位格子の結晶軸の長さや角度を示す定数)が減少し、In2O3結晶中のインジウムの一部がガリウムに置き換わることが確認された。この結果は、InOx層とGaOx層が結晶化時に混ざり合い、均一なpoly-IGO薄膜が合成できたことを示す。約5nmという極めて薄い状態でも完全に結晶化しており、高品質なナノシートが実現につながったとした。

次に、このpoly-IGOナノシートを用いてFETが試作され、その性能が明らかにされた。「真性電界効果移動度」(FETの電気的特性から算出される、物質中の電子や正孔の移動のしやすさを表す移動度に対し、寄生抵抗や寸法偏差といった誤差要因を補正した値)は、従来材料の5〜10倍以上となる114cm2/Vsを達成。また、FETの性能指標のひとつである「サブスレッショルドスイング」(電流が1桁増大するために必要なゲート電圧の量で、小さいほど低電圧駆動、低消費電力化に寄与)は76mV/decadeを記録した。

-

(a)作製されたpoly-IGOチャネルFETの伝達特性と、算出された電界効果移動度。伝達特性のチャネル長依存性を評価することで、真性電界効果移動度や寄生抵抗、接触抵抗率が算出された。(b)poly-IGOチャネルFETから抽出された真性電界効果移動度、しきい値電圧、サブスレッショルドスイング、寄生抵抗、接触抵抗率とチャネル膜厚の関係。poly-IGOはチャネル膜厚のスケーリング特性が優れており、作製プロセスや膜厚を制御することでさらなる性能向上も期待できるとした

(出所:共同ニュースリリースPDF)

また、チャネル膜厚を3nmまで薄くしても100cm2/Vs以上の高い真性電界効果移動度が維持されており、微細半導体デバイスへの対応も可能なことが示された。さらに、チャネル膜厚と作製プロセスを最適化することによって、122cm2/Vsという世界最高レベルの真性電界効果移動度と、10-7Ωcm2台の低い「接触抵抗率」(電極材料と半導体材料が接触するときの抵抗成分のことで、十分に小さくする必要がある)も実現された。他の報告例と比較した結果、poly-IGOは5nm以下という極薄膜のナノシート領域でも高い性能を保てる…、そしてBEOL応用を想定した450度以下の低温プロセスで作製可能な点が大きな強みであることが示された。

研究チームは今後、さらなる性能向上や信頼性の確保へ向け、より優れた材料やプロセスの開発を進める方針とした。さらに、今回の技術を三次元構造のFETやメモリデバイスなどへ展開し、酸化物半導体の実用性を半導体集積回路全体に広げることをめざすとしている。