自動車開発で存在感を発揮するAnsysのシミュレーションツール

Ansysの日本法人であるアンシス・ジャパンは5月21日、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」の開催に合わせて説明会を開催。未来のモビリティ開発に向けたAI対応シミュレーションならびに、NVIDIAとの協業によるデジタルツイン構築に関する取り組みの紹介を行った。

AnsysのGlobal Field CTO Hi-Tech And Regional CTO APACを務めるJayraj Nait(ジェイラージ・ナイル)氏は、現在の自動車産業を取り巻く状況について、エレクトロニクス化の進展と、車両アーキテクチャの変化を踏まえ、「SDV(ソフトウェア・デファイン・ビークル)は半導体に車輪を付けたような存在である」と語る。Ansysにとっても、自動車業界は重要市場であり、グローバル自動車メーカー(OEM)57社のうち95%が何らかのAnsysのツールを活用しているとするほか、OEMへ部品などを供給するサプライヤの世界トップ100社のうち94社も何らかのツールを活用しているとする。また、そうしたツールの多くが開発サイクルの全般にわたって幅広く活用されているとする。

-

自動車業界で幅広く活用されているAnsysのソリューション。世界の主要57のOEMの95%、トップ100社のサプライヤの94%が同社のソリューションを活用しているという (提供:アンシス、以下すべてのスライド同様)

顧客の開発体制の変化に合わせて提供するツールも進化

現在、同社が提供するシミュレーションツールは幅広い物理現象を解析するために用いられており、その背景には、研究開発環境のデジタルエンジニアリング化があるという。デジタルエンジニアリングは、製品開発のすべてのプロセスをデジタル上で実行するエンジニアリング手法であり、アナログ的な手法を廃することで、開発効率の向上を図ることができる。

「デジタル化ということで、ツールやフレームワークだけを使ってもらうというわけではなく、デジタルエンジニアリングにおける適切なプロセスの回し方があり、そうした点も顧客と一緒に協力して、より有効な活用を進めている」とのことで、単なるツールのデジタル化だけに留まらない活動を推進していることを強調する。

また、昨今のグローバル企業の開発体制は、1つの拠点だけで進めるのではなく、大陸や国家間をまたいでクラウドベースで共有して進められることも多いが、急遽、エンジニアリングリソースを拡充する必要が生じた際などにも柔軟に対応する必要があり、「クラウドの活用は我々の中でも重要なものとなっている」と、従来のスタンドアロンのツールを活用した開発ではなく、いつでもどこでもアクセスでき、かつスポット的なリソースの拡充を柔軟にできるクラウドでの提供を重視する方向にシフトしているともする。

さらに、昨今、さまざまなシーンでのAI活用が進められているが、開発の現場でも同様で、例えば顧客の独自データで機械学習を行うことで設計品質や速度の向上を実現しているほか、「AnsysGPT」と呼ぶバーチャルアシスタントによるサポート体制の構築なども進めているとする。

Ansysが注目するモビリティの電動化で変わる開発の在り方

自動車を取り巻くさまざまな環境変化の中において、Ansysがもっとも注目しているのは電気自動車(EV)を中心とするモビリティの電動化。パワートレーンの変革やバッテリ管理システムの搭載なども含めた車両のアーキテクチャ自体も新たな思想を取り入れていく必要が生じているとする。

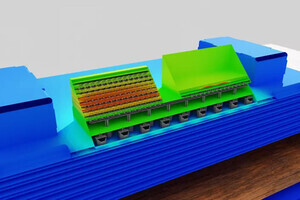

例えば、モーターのシミュレーションを見ても、これまであまり意識してこなかった熱に関する解析が求められるようになってきたほか、パワーインテグリティ、いわゆる電力がどの程度維持されるのかといった解析など、EVにおいては新たなシミュレーション需要が出てきているという。

また、ADASや自動運転機能の向上に向けて、カメラやLiDAR、レーダーより生み出されるデータをどう処理するのか、といった分野はこれまでの自動車開発にはなかった話で、より効率的な処理を実現するためにはシステム全体で考える必要があり、ハードウェアを作る前に全体を包括したシミュレーションを活用することで、手戻りの減少や開発効率の向上を図ることが求められるようにもなってきているとする。

そのため、従来の開発の枠組み以上に、コンポーネント・パーツレベルのシミュレーションから、システムレベル、そして複数のシステムを内包するシステム・オブ・システムスでもシミュレーションを行い、走行や駐車といったシーンごとのコンポーネントの挙動などを理解することが重要になっているという。

同氏はシステム・オブ・システムスでのシミュレーションの前提としては、コンポーネントレベルでのシミュレーションがしっかりと行われている必要があると指摘する。画像センサ1つとっても、センサ単体の熱シミュレーションなどの結果をティア1に渡して、ティア1がシステムレベルでシミュレーションを行って問題が生じないか、そしてその後の完成車レベルでのシミュレーションにも対応するか、というエコシステム全体での連携が必要になり、それをコンポーネントの製造開始前に実施できるようにすることが開発期間の短縮などにおいて求められるようになっているとする。

「シミュレーションはイコールでバーチャルプロトタイピングであり、エコシステム全体のシミュレーション連携の重要性が高まりを見せている」という。

SDV時代のシミュレーションの重要性

こうしたエコシステムを構築していく中で重要になってくるのが、すべてをデジタルで完結できるデジタルエンジニアリングの活用であり、開発の各レイヤを超えた連携が加速するのみならず、しっかり知財に対する保護もできるようになるほか、顧客の視点からは統合的な分析も可能になる点がメリットとなる。

そうした統合的な分析にはさまざまな物理現象を同時に理解する必要があり、Ansysとしてもそうしたマルチフィジクスに注力してきたという。「例えば電気系統の動きを見ようと思っても、その電力量などの変化で発熱のプロファイルも変わってくるし、その熱に応じて、基板などが素材によって変化する量も変わってくる。そうしたつながっている物理現象を、いかに統合した形でシミュレーションできるか、というところが重要で、そうした対応を長年にわたって進めてきたのがAnsysである」とする。

マルチフィジクスといっても、つながっている領域それぞれにおいて、問題の対応を図っていく必要がある。SDV時代においては、それぞれのスケールでどれだけシミュレーションを実行することができるか、という能力が重要になってくる。昔であれば、分散型コンピューティングで、個別に処理をしていたものが、SDVの思想ではセントラルの高性能半導体で、自動車各所の機能を処理する方向にシフトしていくこととなる。そうなると、トランジスタ1素子あたりのナノレベルのスケールで、どれだけシミュレーションができるか、といった部分から、センチメートルオーダーの半導体チップレベルのシミュレーション、そしてメートルオーダーの自動車そのものの規模でのシミュレーション、それぞれのスケールでシミュレーションが実際にどの程度行われて、十分な解析が行われるかが求められるようになってくる。

そうした意味ではSDV時代には、半導体が担う機能が膨大になり、そのため信頼性が重要となってくる。そうした点においては車載チップレットの研究開発を自動車メーカーや半導体メーカーが協力して推進する「ASRA(自動車用先端SoC技術研究組合)」が立ち上がるなど、日本は他の地域よりも進んでいると言えるとする。

SDV時代に重要な半導体の信頼性をどう確保するか

自動車にもチップレットが活用されるような高性能は半導体が搭載される時代となってきていることを踏まえると、自動車のアーキテクチャそのものが過去と変わってきており、SDVの実現には、半導体レベルの信頼性のあるシミュレーションの実施が重要になってくるとする。

「例えば、車載SoCを開発しているとき、デザインのフィージビリティを行う段階になり、SoCの一部だけが発熱し、物理的な歪みが生じることが判明。最終的にインターポーザーを入れることで、熱を抑制することができたが、デバイスコストが上昇することとなってしまった。プリデザインの段階で、どこまで詳細なシミュレーションができているかが重要であることを示す事例であったと認識している」と同氏は、シミュレーションを開発のかなり早い段階から活用することを提唱しており、シフトレフトとシフトアップと表現する。シフトレフト、シフトアップは、開発の前段階、デザインプロセスの初期段階からシミュレーションを行うことで、プリデザインの段階でどこまで実物に近い状態で解析できるかというもので、これをうまく活用できているメーカーは、Time to Marketの短縮を実現しているという。

「新興のOEMを見ていると、こうした取り組みを加速させており、一般的なOEMが3年程度で新モデルを出しているのに対し、12か月から18か月程度で出している。こうした流れに乗るためにもシフトレフト、シフトアップは重要となってくる」との見方を示す。

NVIDIAと協力してデジタルツイン上でのリアルタイムシミュレーションを実現

このほか、同氏は同社の強みとして物理ベースのシミュレーションを提供していることに加えて、オープンかつ拡張性があることも挙げている。

エコシステムとして、パートナー各社とどこまで連携できる環境を提供できるか、という部分であり、例えばNVIDIAとはOpenAPIで、PythonパッケージのファミリーであるPyAnsysを使って、共同で開発できる環境を用意しており、NVIDIAの3D仮想コラボレーションプラットフォーム「Omniverse」とAnsysの物理シミュレーションと連携することも可能としているとする。

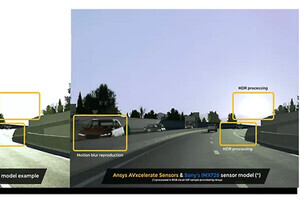

「Omniverseを活用したデジタルツイン環境で、自動運転車シミュレーションであるAnsys AVxcelerateを動作させ、ほぼリアルタイムでレンダリングを実施、それを踏まえた解析が可能となった」とするほか、「RFシミュレーションであるAnsys Perceive EMとOmniverseを連動させることで、5G/6Gで車外と通信するシナリオをリアルタイムで処理することができる」とのことで、サンノゼの街並みをまるごと再現できるレベルのシミュレーションがデジタルツインとして実現できており、実際に物理的に車両を走らせて試験を行うということなく、デジタル環境だけで実世界と同様の試験を行う環境が構築できるようになっているという。

なお、同氏はマルチフィジクスおよびマルチスケールの対応が必要となってきた時代に対応するべくAnsysは機能強化を図ってきたとするほか、バーチャルプロトタイピングとシミュレーションエンジニアリングの活用がTime to Marketの加速を可能とする時代において、コスト的な面を含めて、実際に試作機を作るよりも安価により多くの試行を行うことができること、これまでなかった機能であっても不具合のリスクを製造する前に把握することができるようになる、といった点で重要になってくることから、今後もそうしたシミュレーションの活用を推進していくとする。また、開発するシステムの内容が複雑化していく中、テクノロジーの進化と並んで、それを活用する人のスキルや開発プロセスのスタイルも変化していく必要があることも指摘していた。