東京大学は、標準理論では起こりえないと考えられている、ミューオン(μ+)が陽電子(e+)とガンマ(γ)線に崩壊する「ミューイーガンマ」(μ→eγ)現象を探索する「MEG II実験」において、世界最高感度での探索を実施。その結果、同崩壊現象は発見されなかったが、発生確率(分岐比)の上限値について、6.7兆回に1回も同崩壊が起こらない下回る厳しい制限を与えることに成功した、と4月23日に発表した。

-

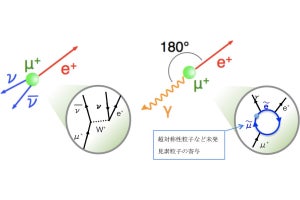

上は陽子や中性子を構成するクォークで、下はレプトン(軽粒子)の電子の仲間とニュートリノ。ニュートリノとクォークは異なる世代間の移り変わり(フレーバー混合)が可能だが、標準理論では電子の仲間では禁止されている。しかし、大統一理論やシーソー理論が正しければ電子の仲間でも起こると考えられており、ミューイーガンマ崩壊の存在が予言されている

(出所:東大 ICEPP Webサイト)

この成果は、東大 素粒子物理国際研究センター(ICEPP)の森俊則教授(現・特任研究員)、同・大谷航准教授ら約70名の研究者が参加する東大などが主導する国際共同研究チームMEG II Collaborationによるもの。

詳細は、スイスのポール・シェラー研究所(PSI)で4月23日に開催されたセミナーにて口頭発表され、論文は米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に投稿済みだ。査読前のプレプリントはコーネル大が運営するarXivにて公開されている。

1987年の超新星ニュートリノの観測で知られる「カミオカンデ実験」の本来の主目的は、「大統一理論」が予言する陽子崩壊の発見だった。同理論は、自然界の電磁気力、弱い力、強い力の3つを統一し、クォークとレプトン(電子やニュートリノなどの軽粒子)をひとつの素粒子に統一する理論だ。138億年前に宇宙が誕生したときは素粒子は統一されており、それが破れたことでビッグバンが起こり、現在の宇宙が生まれたと考えられている。

カミオカンデ実験の結果、当時の大統一理論が単純には成立しないことが示され、超対称性を取り入れた新しい大統一理論などが提唱されることとなった。しかし、その新しい理論の検証は、後継のスーパーカミオカンデ実験でも容易ではないことが課題となっていた。

そうした中、ミューイーガンマ崩壊を使って大統一理論の検証をめざす方法が考案され、「MEG実験」として実験が可能な施設を有するPSIへ提案。1999年に承認された。その前年、スーパーカミオカンデでニュートリノ振動が発見され、ニュートリノが質量を獲得していることが示唆された。同時に、その質量が他の素粒子とは異なる機構で生じていることも暗示された。それは「シーソー理論」と呼ばれ、現在の宇宙の物質・反物質の非対称性を説明すると共に、ミューイーガンマ崩壊の存在も予言するものだった。

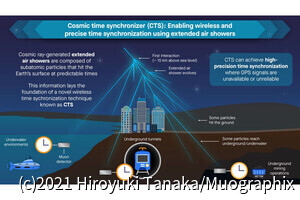

-

ビッグバンから現代までの宇宙の変化の模式図。光学的な(電磁波による)観測は、宇宙誕生から約38万年後の「宇宙の晴れ上がり」までしか行えないので、さらに遡るには、ミューイーガンマ崩壊探索で検証する必要がある

(出所:東大 ICEPP Webサイト)

MEG実験は2009〜2013年に実施され、ミューイーガンマ崩壊は2.4兆回に1回も起こらないという最終研究成果が2016年に公表された。これにより、大統一理論とシーソー理論は厳しい制限を受けることになった。

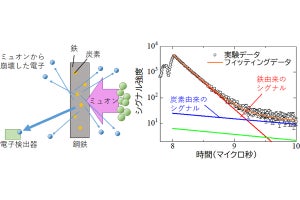

同実験はその後、検出器が大幅に改良され、約10倍の感度を持つMEG II実験として2021年9月末からスタート。MEG実験の光電子増倍管の一部が新型半導体光センサ「VUV-MPPC」に置き換えられ、γ線測定器の解像度が大きく向上した。陽電子測定器は、半導体光センサを用いたタイミングカウンターで時間分解能を2倍以上に、円筒状ドリフトチェンバー飛跡検出器によって運動量分解能は4倍に、検出効率は2倍にそれぞれ改善。さらに、背景γ線を抑制する新しい検出器も導入されている。そして、2021年の約7週間分の取得データによる最初の成果では、MEG実験の最終結果に迫る探索感度が達成された。

今回は、2022年の約18週間分のデータも追加され、MEG実験と比較して約2.4倍の世界最高感度で探索が実施された。その結果、ミューイーガンマ崩壊率(分岐比)は、6.7兆回に1回も起こらないことが判明。これは、大統一理論とシーソー理論に対し、これまでにない厳しい制限を加えるものだ。宇宙創成のシナリオ構築に、大きなインパクトを与える可能性があるとした。

MEG II実験は2026年までデータ取得が継続される計画で、最終的にはMEG実験の約10倍の探索感度(17兆に1回の頻度)が達成される予定だ。またPSIでは、2028年にミューオン強度を100倍増強する「HIMB計画」も進められている。研究チームはこれを利用し、MEG II実験の数10倍高い感度を持つ新しいミューイーガンマ崩壊実験を計画中とした。この新実験は、大統一理論とシーソー理論の検証を通して、宇宙創成のシナリオに決定的なインパクトを与えることが期待されるとしている。

さらに、現在建設中のハイパーカミオカンデでは2028年頃から、ニュートリノにおける粒子・反粒子非対称性(CPの破れ)の測定を開始する計画だ。加えて、その後10年ほどかけて陽子崩壊を探索し、大統一理論の検証が行われる。MEG II実験は、これらハイパーカミオカンデで行う研究を、まったく異なる独立な手法によって先駆けて行うものとなっており、高い相乗効果でさらに大きなインパクトのある結果が期待されている。