富士通と理化学研究所(以下、理研)は4月22日、2021年に共同で設立した「理研RQC-富士通連携センター」(以下、連携センター)において256量子ビットの超伝導量子コンピュータを実現したことを発表し、メディア向けに実機を公開した。

2023年10月に公開した国産二号機となる64量子ビット超伝導量子コンピュータの開発技術をベースとしながら、今回新たに開発した高密度実装技術により256量子ビットの超伝導量子コンピュータを実現した。ハイブリッド量子コンピューティングプラットフォーム「Fujitsu Hybrid Quantum Computing Platform」を通じて、2025年度第1四半期中に企業や研究機関に向けて提供を開始する予定。

理研理事の川﨑雅司氏は、「さまざまな技術的課題を克服して量子ビット数を拡充し、今回の開発を実現できたことは、富士通と理研の深く強固な連携によるもの。連携センターは4月から設置期間を4年間延長し、今後も継続して量子コンピュータの実用化に向けた連携体制を強化する。さらなる大規模な超伝導量子コンピュータの実現に向けた研究開発を長期的に取り組んでいく。今後ますます量子コンピュータの利活用が拡大することを期待したい」と述べた。

量子コンピュータ開発の背景

複雑で難解な社会課題が発生する現代社会においては、従来のコンピュータでは処理しきれない計算量の問題も増加している。量子コンピュータの実現に向けてさまざまな方式が開発されているが、NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum:ノイズが多い中規模量子デバイス)と呼ばれる現行の量子コンピュータでは、ノイズの影響を完全に排除できず、また大規模計算になるほど正確な結果が得られないことから、実用的な問題を解くには課題が残されている。

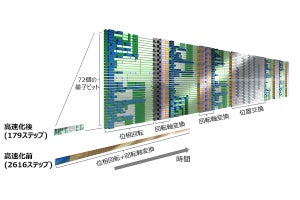

一方で、完全に正確な計算が可能なFTQC(Fault-Tolerant Quantum Computer:誤り訂正量子コンピュータ)の実現には大量の量子ビットでエラーを訂正する必要があり、初期段階のFTQC(early-FTQC)で実用レベルの計算問題を解けるようになるには少なくとも6万量子ビットが必要と予測されている。

富士通と理研は連携センターで協力して超伝導量子コンピュータの研究開発を進めており、量子コンピューティング分野の発展に向けて、現行コンピュータによる量子シミュレータと64量子ビットの量子コンピュータのハイブリッドプラットフォームを2023年10月から提供している。

ハイブリッドプラットフォームの計算能力が64量子ビットから256量子ビットへと4倍に拡大することで、ユーザーはこれまでよりも大きな分子の解析や、多くの量子ビットを使用したエラー訂正アルゴリズムの実装と実証実験が可能になる。

256量子ビットの量子コンピュータを実現した要素技術

超伝導量子コンピュータの大規模化に際して、量子ビットの集積化だけでなく、極低温状態を保つために希釈冷凍機内に発生する熱と冷却能力をバランスする熱設計および高密度実装が重要な課題となっていた。今回はそれらの技術的課題を克服し、量子コンピュータの演算機能の中心を担う量子ビットチップを64量子ビットから256量子ビットに拡充している。

チップ構造は4量子ビットで構成されるユニットセルを用いた3次元接続構造を採用。ユニットセルを並べることで、量子ビットの設計やレイアウト変更を行わずに量子ビット数を大規模化できる特徴を持つ。今回開発した256量子ビット機では、64量子ビット機で確立した設計をベースとしながら、3次元接続構造により量子ビットチップの拡張性が担保できることを確認した。

また、量子ビット数の大規模化に向けては、希釈冷凍機内部の高密度実装も必要となる。希釈冷凍機は内部を真空かつ極低温(約20ミリケルビン、摂氏-273.13度)に保持するため、使用可能な内部の体積は限定されており、64量子ビット機と同サイズ・同能力の冷凍機に4倍の高密度実装が可能かが課題となっていた。

また、希釈冷凍機の冷却能力と搭載される制御回路などの発熱を考慮し、冷凍機内部の熱収支のバランスを設計して極低温を保持できるようにする必要がある。

今回開発した256量子ビット機ではこれらの要件を満たす設計を行い、冷凍機内部の熱収支のバランスをとることで、64量子ビット機と同じ希釈冷凍機を使用しながら4倍の実装密度を実現している。

熱設計においては、希釈冷凍機内部の各温度ステージにおける熱収支を試算し、ボトルネックとなっていた4ケルビンのステージにおいて、熱源となる増幅器の選定や冷却効率を改善する筐体設計を実施している。

富士通の量子コンピューティング戦略

富士通は価値提供とビジネス創出の大きな3本柱として、「モダナイゼーション」「Fujitsu Uvance(ユーバンス)」「コンサルティング」を掲げている。そしてそれらを支えるキーテクノロジーの一つとして、量子コンピューティングは同社が注力する重要な技術となる。

同社は2026年度の1024量子ビット、およびその先のFTQC実現に向けて投資を続けている。ブレイクスルーに向けた技術開発として、2024年8月に「STARアーキテクチャ」、翌3月に「ダイヤモンドスピン方式」をそれぞれ発表している。

今回、256量子ビットの量子コンピュータ実現に際しては、64量子ビットに引き続きチップの3次元接続構造を採用。富士通CTOのVivek Mahajan(ヴィヴェック・マハジャン)氏によると、1024量子ビットの実現にはこの3次元接続構造のまま拡張可能だという。

なお、同社は9月末に本店のあるFujitsu Technology Park(川崎市)で量子棟を竣工し、2026年度中には1024量子ビットの超電導量子コンピュータを公開予定だ。