ミスミグループ本社(ミスミ)は4月4日、製造現場における保守やメンテナンス、運用などに用いられる工具や消耗品などの“間接材”の調達にかかる負担を削減する間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow(フロー)」の提供を同日より開始したことを発表した。

同社が成長戦略として掲げる“デジタルモデルシフト”の第4弾として今般開始されるサービスは、どのようなものなのか。そして、どれほどのメリットを提供できるのか。今回はMISUMI floowのサービス立ち上げに携わった担当者に取材した。

量産工場の“MRO商材”調達DXが進まない理由とは?

日本の強みの1つでもある製造業の現場において、喫緊の課題となっているのが“労働力不足”だ。少子高齢化が進行して労働人口が年々減少しているのに加え、昨今では働き方改革が進むことで残業時間の制限が厳格化され、生産に充てられる労働人口・労働時間がどんどんと減少。限られた労働力の中でより多くの生産を実現するため、生産能力に対する考え方は“量”から“質”へと転換するとともに、時間の価値が相対的に高まっている。

顧客の「時間価値」創造を目指すミスミは、工場の製造装置に使用する機械部品や、金型に組み込む標準部品・精密備品の製造および販売を行うメーカー事業を展開し、多種多様な商品を短納期で確実に届けているとのこと。また、「MRO商材」(設備や機器の修理用部材、および日常的に使用する備品)については、他社ブランド品などと共に流通事業として取り扱い、「VONA事業」として販売するなど、製造業における間接材調達の効率化に貢献している。また同社は、3D CADとAIを活用したオンライン機械部品調達サービス「meviy(メビー)」を筆頭に、「エコノミーシリーズ」や「D-JIT(ディージット)」などのサービスを展開し、ものづくり現場の業務変革を進めてきた。

そんなミスミが今回、時間価値創造のターゲットとして着目したのが、特定の製品を大量に生産する量産工場における、MRO商材をはじめとした間接材の調達・管理業務だ。多くの人・装置が稼働し大量の製品を生産する量産工場では、製品を構成する直接商材と、工場内で使用され間接的に生産に関わるMRO商材が必要となる。このうち直接商材の調達に関しては、少ない種類の商材を計画的なペースで大量に発注するため、購買・生産管理システムの活用がスムーズに進み効果も生まれやすく、DXが普及しているという。

その一方で、手袋や多様な工具などを含むMRO商材の調達においては、発注先が多岐にわたる上、現場での消費状況に対応して不定期での調達を行う必要がある。また欠品を避けるために余剰在庫として保管するものの、その管理にも大きな業務コストを要していた。ミスミが顧客を対象に行った調査では、MRO商材の調達にかかる年間の時間は、1工場あたりで約1656時間にも上るとのこと。しかし調達業務の特性上、システム化などによるDXの効果は小さいため、費用対効果への懸念から改善に踏み切れないという課題があったとする。

間接材用自販機を無償で設置 - 在庫コストも削減

製造業におけるこれらの課題を解決するため、ミスミが今回ローンチしたのが、間接材トータルコストダウンサービスのMISUMI floowだ。このサービスでは、量産工場における間接材を使用頻度によって3つに区分し、それぞれ異なる方法で調達を効率化。元来からのミスミの事業基盤である“確実納期サプライチェーン”と組み合わせてサービス提供を行うことで、MRO商材調達の負担を大幅に削減できるとする。

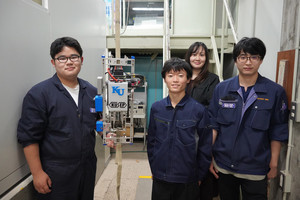

頻繁に使用される物品や、手袋やマスクなどといった消耗品が含まれる高頻度使用品については、工場内に自動販売機を設置するという。常時利用可能なこの自販機では、利用者は顔認証やID認証などを行った後に必要な物品を入力すると、対応する扉が開いて物品をピックアップ。内容物をすべて取り出すタイプの自販機に加え、重量でピックアップされた数を把握するタイプも用意されており、その使用状況に応じて定期的にミスミが商品を補充しに工場まで赴くという。

この自販機活用におけるメリットとして、ミスミ担当者は“在庫負担ゼロ”を挙げる。MISUMI floowにおいて、自販機内の物品はミスミの資産であり、実際に使用するまでは費用が発生しないとのこと。自販機から取り出すことで初めて購入となり、その請求も1か月に1度まとめて行われるため、実際に使用した物品のコストのみを効率的に購入できる。また、利用者の認証システムを用いることで、物品と購入者を紐づけて把握することが可能だといい、作業者や部署、曜日などと購買量の関連性なども、自販機のデータから可視化し、さらなる効率化にもつなげていけるとした。なお、自販機自体の設置は無償で行うとのことで、ミスミは物販によりオペレーション費用へと充当していくとする。

また中頻度使用品については、1か月に1度など定期的に配送することで欠品を効率的に解消。不定期で必要となる都度調達品については、ECでの発注に加え、ミスミ側で専任の担当受付を用意するといい、中頻度使用品の配送ペースも含め、さまざまなニーズに対して細やかかつ迅速に対応するとしている。

業界を問わず貢献可能 - 将来的なアジア展開も視野

MISUMI floowについて担当者は、すでに先行してサービス展開を開始している中国市場において、約400工場・1500台以上の自販機が導入され、大きな効果が確認されているとする。また国内でも、2023年末ごろから約50工場で行ったテスト導入において効果を確認し、今回の本格的なサービス開始に至ったとのこと。そして今後は、国内企業も積極的に進出しているアジア市場へのサービス拡大も視野に入れているとした。

ミスミはこの新サービスを通じて「在庫レス・発注レス・管理レス・不正レス」の4つを実現し、在庫の削減や業務負担の低減により、およそ7割もの調達作業時間を削減できると試算しており、付加価値につながる業務の時間を生み出すなど、時間価値の向上に貢献可能だとする。なお、量産工場であれば業界・業種などを問わずメリットを発揮できる見通しだといい、清浄度が求められる半導体関連製品や食品業界の工場であれば、クリーンルーム直前に自販機を設置するなど、顧客に応じてサービスをカスタマイズできる点も強みとなる。そして今後は、顧客からの声を基にさらなるサービス向上を目指すとし、業界に特化した機能追加なども検討しているとのことで、まずは多くのフィードバックを得るためにも、多くの顧客にサービスを提供していきたいとしている。