インドが世界の半導体市場で注目を集めている。その理由は、地政学的な要因と経済的潜在力が結びついた結果であるといえる。

2025年4月1日現在、インドは半導体生産の後発国でありながら、米国や欧州、日本といった主要国から投資と期待が寄せられている。今回は、インドが注目される地政学的背景、その経済的基盤、課題、そして今後の展望を説明したい。

まず、地政学的観点からインドが注目される最大の理由は、米中対立によるサプライチェーンの再編である。半導体は現代経済と軍事の基盤であり、その生産は台湾や韓国、中国に集中している。しかし、台湾海峡の緊張や中国の技術覇権への警戒から、米国は供給源の多様化を急いでいる。ここでインドが浮上する。インドは中国と国境を接しつつも、民主主義国家として西側諸国と価値観を共有する。2021年に発表された「インド半導体ミッション(ISM)」では、約1兆円の予算で工場建設を支援し、半導体産業の育成を表明した。これが、米国の「CHIPS法」やEUの半導体戦略と連携し、中国依存からの脱却を後押しする地政学的オプションとして評価されている。

次に、インドの地政学的魅力は、その市場規模と人材力に裏打ちされている。14億人を超える人口は、スマートフォンやEV、AIといった半導体需要の急増を意味する。Custom Market Insightsによると、インドの半導体市場は2023年の343億ドルから2032年には約1002億ドルに成長すると予測される。

この巨大市場は、半導体企業にとって新たな投資先としての価値を持つ。また、インドはSTEM(科学・技術・工学・数学)分野の卒業生数が世界トップクラスであり、理工系学生数は日本の約15倍とされる。これにより、設計から製造までを担う高度人材が豊富であり、半導体産業の基盤となりうる。

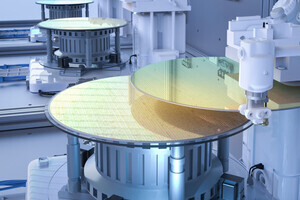

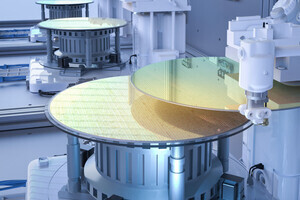

しかし、課題も存在する。第一に、生産インフラの未整備である。インドには前工程を含む大規模な半導体工場がなく、現在は組み立てやテストが中心である。米Micron Technologyがグジャラート州に工場を建設中だが、本格稼働は2027年以降と見られる。第二に、電力と水資源の不安定さである。半導体製造は安定した電力と大量の水を必要とするが、インドでは瞬停や水不足が頻発する。これらのインフラ整備が遅れれば、投資意欲が減退するリスクがある。第三に、中国との緊張関係である。インドは中国からの電子機器輸入に依存しつつ、国境紛争で対立が続いている。この不安定さが、サプライチェーン構築に影を落とす可能性がある。

地政学的な視点から見ると、インドの台頭は米国主導の国際秩序にも影響を与える。トランプ政権やバイデン政権は、中国への半導体輸出規制を強化してきたが、インドが代替生産地として機能すれば、アジアにおけるパワーバランスが変化する。実際、MicronやイスラエルのTower Semiconductor、台湾Powerchip Semiconductor Manufacturing(PSMC)などがインドに進出し、日本企業も関心を示している。さらに、インドはASEANや太平洋地域での橋渡し役として、米国と他国をつなぐポジションを担う可能性がある。これにより、中国包囲網の一角として戦略的地位が高まる。

今後の展望を考えると、インドの成功はインフラ整備と国際協調にかかっている。政府はTATAグループなどの財閥を動員し、積極的な投資を呼び込むが、電力公社の赤字解消や水資源管理といった構造改革が急務である。また、米国や日本との技術連携が進めば、台湾や韓国に匹敵する生産能力を持つ可能性もある。一方で、中国が国産化を加速させれば、インドの市場シェア争いは激化するだろう。

インドが半導体市場で注目される理由は、米中対立を背景とした地政学的必要性と、巨大市場・人材力を活かした経済的ポテンシャルにある。課題は多いが、成功すれば次世代の半導体大国として世界秩序に影響を与える存在となりうる。2025年以降、その進展が注目される。