名古屋大学(名大)は4月2日、電力を用いず半永久的に熱を輸送できる受動的冷却技術であるループヒートパイプ(LHP)において、10W(10W/cm2)の高熱フラックスに対応可能な、厚さがわずか0.3mmの「超薄型ループヒートパイプ」(UTLHP)の開発に成功したと発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の長野方星教授、同・渡邉紀志特任准教授、同・佐々木純大学院生らと、ポーライトとの共同研究チームによるもの。詳細は、熱プロセスを扱う学術誌「Applied Thermal Engineering」に掲載された。

高性能化が進むスマートフォンなどのモバイル機器では発熱量が増加しており、小型・薄型化も同時に求められているため、限られた空間で効率的な冷却を実現する高度な熱マネジメント技術が不可欠となっている。熱の蓄積は、デバイスの性能低下や寿命の短縮のみならず、安全性の問題にもつながりかねないため、効果的な冷却技術の開発は喫緊の課題だ。

現在モバイル機器に広く用いられているグラファイトシートは、薄型で柔軟性があるものの、固体熱伝導による拡散型の放熱方式であり、高熱密度(高熱フラックス)への対応には限界がある。それに対しヒートパイプ(HP)やベイパーチャンバー(VC)は、液体の蒸発潜熱を利用した高効率な熱輸送が可能で、高い実効熱伝導率を示す。しかしHPやVCは、極薄化に伴い内部の液体供給が困難になり、熱輸送性能が著しく低下する傾向がある。そこで研究チームは今回、それらの課題を克服するため、世界最薄クラスのUTLHPの開発に取り組んだという。

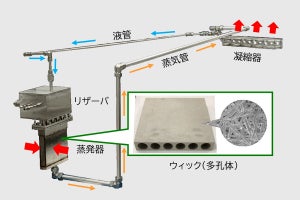

LHPは、ウィックの毛細管力を駆動源とすることで、電力を消費せずに多方向に熱を輸送できる熱輸送デバイスである。ウィックは無数の細孔で構成され、液体を吸収することで毛細管力を得る仕組みだ。またLHPは、蒸発器内のウィックでのみ毛細管力を機能させる構造を持ち、液体と蒸気の流路を分離しているため、従来のHPやVCと比較して圧力損失が少なく、長距離かつ高熱密度な熱輸送が可能であるという特徴を有する。

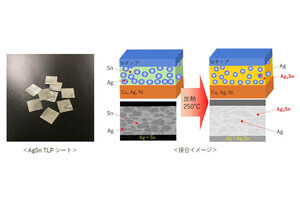

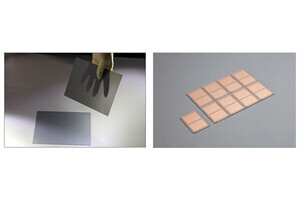

研究チームによると、今回開発されたUTLHPは、厚さがわずか0.3mmという世界最薄クラスを実現したとのこと。ICカードサイズの銅板を基盤とし、焼結銅粉末による微細ウィック構造を実装した後、レーザー溶接により気密性の高い一体構造とされた。ウィックは熊手形状を採用することで、蒸気排出溝であるグルーブ構造としての機能も併せ持つ。作動流体には水を使用し、内部流路には詰まり防止と流動安定化のためのピラー構造も導入。さらに、あらゆる姿勢での動作を可能にするため、二次ウィックを設け液体供給の安定性を確保している。

従来、UTLHPでは冷却器(凝縮器)のサイズが大きくモバイル機器への実装が課題となっていたが、今回の研究では設計段階から数値モデルに基づいた小型最適化を実施し、薄型化・高性能化・実装性がすべて実現された。その結果、全5方向(水平・垂直上下・縦横)で安定して最大10Wの熱を輸送できることを実証。スマートフォン内部のSoC(System on Chip)など、小型高熱源の冷却用途において大きな可能性が示されたとした。

続いて、全5方向の動作姿勢における性能評価を実施した結果、姿勢に依存せず最大10Wの熱輸送が可能であることが確認されたとのこと。また、各姿勢での冷却性能に大きな差は見られなかったという。熱輸送においては、温度低下を最小限に抑えることが重要であり、その指標となる「熱抵抗」は、値が小さいほど温度低下が少ないことを示すもので、ULTHPの最小熱抵抗は0.48℃/Wであり、高い熱輸送性能が示されたとした。さらに、UTLHPの実効熱伝導率は約1万8000W/m/Kと算出され、これは一般的に熱伝導率が高いとされる銅の約45倍、グラファイトシートの約10倍に相当することが確かめられたとする。

研究チームは今回の研究成果について、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器の放熱性能を飛躍的に向上させることが期待されるとしており、またICカードの国際規格サイズ(85mm×54mm×厚さ0.76mm±0.08mm)にも準拠しているため、今後高度化するICカードの放熱対策としても応用できるとしている。