京都工芸繊維大学(京工繊)は3月31日、通常、身体の大きさや重さを前提とした無意識の運動計画(モータープラン)によって制御されているヒトの歩行動作について、視覚を遮った状態で“自分の身体が大きくなった”と想像するだけで、実験参加者の歩幅の広さや足を持ち上げる高さが実際に増加することが確認されたと発表した。

同成果は、京工繊 基盤科学系の屋京典研究員、京都大学 国際高等教育院の田中真介准教授(研究当時)、京工繊 情報工学・人間科学系の西崎友規子准教授、京工繊 基盤科学系の深田智教授、同・来田宣幸教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、ヒトの認知・社会行動を司る脳のメカニズムを扱う学術誌「Frontiers in Human Neuroscience」に掲載された。

ヒトは、赤ん坊のころのよちよち歩きから始まって身体の動かし方を学び、「どの筋肉をどう動かす」、「どの関節をどの角度にする」などを意識せずとも、当たり前のように歩けるようになる。歩行動作は、自分の身体サイズや体重などの情報を基に、脳が事前に運動計画を立てて実行している。これまでの研究により、この運動計画は実際の動作と同じ脳領域が働く「運動イメージ」に基づいていることが解明されており、その成果は脳卒中などのリハビリテーションでも活用されている。

一方で「身体イメージ」、つまり自分自身の身体がどのようなサイズおよび、形状であるのかという主観的な感覚が、歩行にどのような影響を及ぼすのかについては、十分にわかっていなかった。特に、身体イメージと実際の身体サイズに乖離が生じた場合、運動がどのように変化するのかという疑問に対する実験的な検証はほとんど行われていない。そこで研究チームは今回、「身体イメージの変化が歩行動作に与える影響」を検証するための実験を行った。

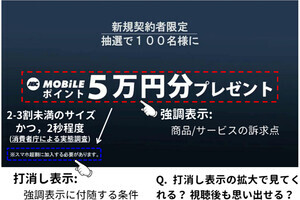

今回の研究では、18~19歳の健康な成人26名(男女13名ずつ)を対象に、歩行動作における身体イメージの影響が調査された。参加者は、以下の5つの条件で4歩分の歩行課題を実施し、各条件における全体の平均運動軌跡が図示された。

- 目を開けた状態で歩行(開眼)

- 目を覆った状態で歩行(閉眼)

- 目を覆った状態で「自分の身体が天井(約4m)まで届くほど大きくなった」と想像しながら歩行(閉眼+巨大化イメージ)

- 再び通常の身体イメージを思い浮かべた状態で目を覆って歩行(2回目の閉眼)

- 最後に目を開けた状態で通常の身体イメージに戻して歩行(2回目の開眼)

特に注目されたのが、「身体が大きくなった」と想像しながら閉眼で歩行する第3条件だ。この時、歩幅(ステップ長)や足を持ち上げる高さ、1歩にかかる時間が、他の条件と比べて有意に増加していることが確認されたという。つまり、実際の身体サイズは変化していないにも関わらず、「大きくなった」と想像するだけで、歩行動作そのものが拡大されていたのである。

研究チームはこの結果について、運動プランが「現実の身体」ではなく「頭の中で想像された身体」を基盤として構築されている可能性を示唆するものだとする。なお実験は裸足で行われ、足裏からの感覚(固有感覚)による補正を極力排除することにより、より純粋に身体イメージの影響を測定することが可能となったという。また、歩行の再現性や信頼性に関する統計的な分析の結果、想像された大きな身体イメージのもとでも、参加者は安定して一貫した歩行パターンを維持できていたことが確認されたとした。

今回の研究における最大の特徴は、VR(仮想現実)などの視覚操作技術を用いることなく、「言葉による想像のみ」で身体イメージを変化させ、歩行動作に影響を与えた点にあるとする。これまでの身体イメージに関する研究においては、仮想空間の利用や視点の高さを変更するなどの視覚的操作が主流だったが、今回の研究では極めて簡便な言語的指示のみでも同様の効果を引き出すことに成功した点に新規性が見られるとした。

このことは、身体運動に対して「心の持ちよう」や「想像力」が与える影響の大きさを示すものだとする研究チーム。つまり、リハビリテーションやスポーツトレーニングにおいて、認知およびイメージを活用した新たな指導法の開発につながる可能性を秘めていると考えられるという。例えば、身体を動かしづらい患者に対して、身体を大きく、軽く、あるいは伸びやかに想像させることで、実際の動作が改善する可能性があり、道具を用いることなく認知面からアプローチする低負担なリハビリテーション手法としての応用が期待されるとし、また、アスリートのパフォーマンス向上にも応用できる可能性があるとしている。

研究チームは今後、VR技術との組み合わせによるイメージの精密な制御や、高齢者および障害者を対象とした臨床応用も視野に入れ、さらなる研究を進める予定としている。