東京大学(東大)と東北大学の両者は3月17日、磁場の角度によって比熱がどのように変化するかを測定することで、ハニカム(蜂の巣)格子を持つコバルト酸化物磁性絶縁体「Na2Co2TeO6」(NCTO)のスピン状態の詳細を解明したと共同で発表した。

同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科のファン・センジェー大学院生、同・今村薫平大学院生、同・水上雄太助教(現・東北大大学院 理学研究科 准教授)、同・難波隆一大学院生(研究当時)、同・石原滉大助教、同・橋本顕一郎准教授、同・芝内孝禎教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

一般的に物質中のスピンは、極低温において同じ向きや互い違い(隣り合うスピンが反対)の向きに整列し、特定の磁気秩序を示す。一方で、スピンに量子力学的な揺らぎが強く働く場合、極低温であってもスピンの秩序が形成されないことがある。このように、量子力学的な効果に起因してスピンの自由度が固定しない、あたかも液体のような状態であることから「量子スピン液体」と呼ばれている。

量子スピン液体は理論・実験両方面から活発に研究されており、さまざまな理論モデルが存在する。その代表的なものとして「キタエフ・スピン液体」が挙げられる。これは従来の量子スピン液体に比べ、理論的に厳密に扱うことができることに加え、次世代の「トポロジカル量子コンピュータ」への応用が期待されている。その背景には、粒子と反粒子が同一となる特別な性質を持つ「マヨラナ粒子」という特殊な準粒子の存在がある。トポロジカル量子コンピュータとは、従来の量子コンピュータとは異なる物理系を用いて量子計算を行うものであり、外乱に対して強いトポロジカルな性質を利用することで、周囲の環境変化に強く、本質的にエラーを起こしにくいと期待されている。

これまでの研究において、その有力な候補物質の1つである「α型の三塩化ルテニウム」(α-RuCl3)ではキタエフ・スピン液体の実現や、マヨラナ粒子の存在が報告されていた。しかし、スピン液体は強磁性などの電子スピンの向きがそろった磁気秩序状態とは異なり、スピンの向きがそろわずに液体のように揺らいでいるため、その検証方法が非常に困難であり、現在もさまざまな議論が続いている。

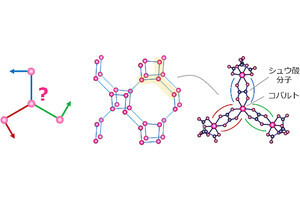

一方で最近になって、3d電子を有する遷移金属を含む磁性絶縁体において、より強いキタエフ相互作用を持つ可能性が理論的に示唆され、有望なキタエフ・スピン液体となり得ると考えられるようになっている。そこで研究チームは今回、その代表的な物質であるNCTOにおいて、キタエフ・スピン液体状態が実現しているのかどうかの実験的な検証を行ったという。

NCTOは、α-RuCl3と類似のハニカム構造を有しており、高磁場で磁気秩序が消失するという特徴もα-RuCl3と類似している物質だ。一般的にキタエフ・スピン液体状態は時期的な秩序を持たないことに加え、マヨラナ粒子が電気的に中性であるため、実験的な検出は非常に困難であるとされてきた。そこで今回の研究では、マヨラナ粒子が磁場の方向に敏感に依存して熱的に変化をもたらすことが着目された。極低温・高磁場領域における比熱測定を実施することで、磁場角度に対する状態の変化を直接観測することが試みられた。

純粋なキタエフ・スピン液体においては、ハニカム格子のボンドに垂直な方向(a軸方向)に磁場を印可すると有限のギャップ(禁制帯)が開き、ボンドに並行な磁場をかけた時(a方向)にはギャップが閉じるという理論的な予測がなされている。今回の測定では、NCTOにおいて磁場をa軸方向に印加した際にギャップが観測された一方で、a方向でも有限のギャップが観測され、純粋なキタエフ・スピン液体状態ではないことが明らかになった。この結果は、α-RuCl3に見られるようなマヨラナ励起に起因するギャップの振る舞いと大きく異なるという。そこで、この実験結果について、理論・実験の両面における先行研究との比較検討が行われた。その結果、NCTOではキタエフ・スピン液体状態ではなく、トポロジカルに保護された「マグノン状態」(スピンの波の集団的な動き)が実現されている可能性が示唆されたとする。

-

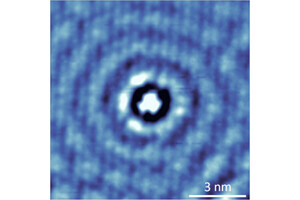

磁場方向を変えた時の(a)NCTOおよび(b)a-RuCl3の比熱を、温度で割ったものの測定結果。それぞれ測定温度は2.5K(約-271℃)、0.7K(約-272℃)である。これらを比較すると、同じ角度で両者の振る舞いは大きく異なることがわかる(出所:東大Webサイト)

今回の結果により、類似のハニカム構造を持つ2つの磁性体が、磁気秩序を持たない状態においてまったく異なる振る舞いを示すことが突き止められた。このことは、磁場の方向に依存した比熱を精密に測定することが、キタエフ・スピン液体状態の検出のための強力な手法となり得ることを示唆している。研究チームは、今後の研究で量子スピン液体の理解がさらに深まり、新たな物理現象の発見につながることを期待しているとした。