京都大学(京大)は、主観的経験の質である「クオリア」、特にある色を見た時のその色らしさの「色クオリア」について、言葉をほとんど必要としない、3歳児でも操作可能な新手法を用いて、日中の子どもと成人を対象に研究。その結果、文化差はなく、色の感じ方の構造は3歳児でも大人とほぼ同じであることを明らかにしたと3月14日に発表した。

-

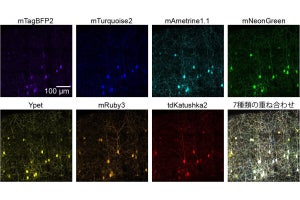

実験結果の概要。スマートフォンを使った実験で、2つの色クオリアの類似性を判断してもらった。それぞれの色の類似性が高いと、図中の色同士の距離が近くなっている。幼児も大人も、PCもスマホも、オンラインも対面も、ほぼ同じような色クオリアの構造が見られたという

(出所:京大プレスリリースPDF)

同成果は、京大 文学研究科の森口佑介准教授、同・渡部綾一研究員、同・Jue Wang大学院生、オーストラリア・モナシュ大学の土谷尚嗣教授、同・Ariel Zeleznikow-Johnston研究員、早稲田大学の佐治伸郎准教授、オーストリア・中央ヨーロッパ大学の坂田千文 日本学術振興会特別研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

個人の主観的経験と脳活動の関係は、心理学・神経科学における根源的未解決問題だ。特に、クオリアは言語化・客観的共有が困難なため、科学的研究が難航してきた。たとえば、赤色の「赤らしさ」は「トマトのような赤」などと間接的にしか伝えられず、他者との同一性を確かめようがない。加えて、子どもの意識経験研究は一層困難だ。言語発達が不十分な子どもが主観的経験を正しく表現できるかは不明であり、子どもにとって言語による伝達自体の難しさもあって、研究対象外となってきた。

そこで研究チームは今回、色の感じ方そのものではなく、色間の類似関係を調べる新たな手法を採用することにした。被験者に、さまざまな色の組み合わせの類似度を判断させ、そのパターンを分析することで色の経験構造(クオリア構造)を解明し、他者とのクオリアの対応を検証するのである。この手法のメリットは、色の名前を知らない幼児にも適用可能な点だ。

研究チームは、タッチパネルを用いた直感的に操作できるインターフェースを開発し、4段階(「とても似ている」から「とても似ていない」まで)で類似度を評価させる課題を作成。これにより、子どもと大人、日本と中国の子どものクオリア構造の類似性を検証した。

-

クオリア構造の研究方法。まず心理物理実験で、被験者は2つの色の類似性を判断する。その結果を非類似行列としてまとめ、多次元尺度構成法を通して色のクオリア構造を可視化。その構造を変換することで、子どもと大人のクオリア構造が一致するかどうかが検証された

(出所:京大プレスリリースPDF)

今回の研究では、9種類の色(赤、オレンジ、アクアマリン、黄緑、緑、水色、青、紫、ピンク)を用いて、それぞれの色の組み合わせがどのくらい似ているのかを4段階で評価する、以下の4種類の実験が行われた。

- 実験1:日本の5〜12歳児123名と成人55名を対象に、PCを使用したオンライン実験

- 実験2:日本の3〜6歳児132名を対象に、スマートフォンを使用したオンライン実験

- 実験3:中国の6〜8歳児30名を対象に、スマートフォンを使用したオンライン実験

- 実験4:実験環境の影響を確認するため、研究室で日本の3〜6歳児41名と成人31名を対象に実験

分析の結果、年齢や文化による違いはほとんど見られなかった。これは、色のクオリア構造が、言語発達や文化的な影響をほとんど受けないことを示唆する。ただし、わずかながら年齢による違いも認められ、年齢と共に成人の判断パターンに近づく傾向があったとした。

そして実験方法の影響は小さく、PC・タッチパネル、オンライン・対面、性別による差はほとんどなかったという。これは、今回の手法がさまざまな条件下において子どもの色の経験を安定的に評価できることを示し、幼い子どもの意識経験を評価する有効な手段となりうるとした。

-

実験の結果。それぞれの色の類似性が高いと、図中の色同士の距離が近くなっている。幼児も大人も、PCもスマホも、オンラインも対面も、ほぼ同じような色クオリアの構造が見られた

(出所:京大プレスリリースPDF)

以上のことから、今回の研究成果は、これまで困難だった子どもの世界の見え方を科学的に理解する道を拓くとする。言語発達が十分でない子どもの主観的経験を評価する新たな方法を提供するとし、子どもの視点に立った子育てや教育支援の開発に貢献する可能性があるという。

また今回の研究では9種類の色が用いられたが、これは色の一部でしかない。最近の研究では93種類の色を用いた詳細な検討も行われており、このような手法を子どもに適用することで、より詳細な発達的変化や個人差を解明できる可能性がある。また、最新の数理的手法を用いることで、色の経験の構造的な一致度をより正確に評価することも可能とした。

また今回の研究では、日本と中国の子どもで類似した結果が得られたが、これは東アジアの2つの文化間の比較に過ぎない。より多様な文化的背景を持つ子どもを対象とした研究を行うことで、色の経験の普遍性と文化的な影響をより詳細に理解できる可能性があるとした。

そして今回の研究は、子どもの意識経験研究の端緒に過ぎず、色の数を増やしたり、異なる文化での比較を行ったりすることで、子どもの主観的な経験の発達についてさらに理解を深められるという。この新たな研究領域の探求には、心理学、脳科学、数理科学など、多分野の協力が不可欠としている。