福井大学、東北大学、千葉大学、東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)の5者は3月6日、スピントロニクス分野でよく用いられる温度差によってスピンを流す「スピンゼーベック(SS)効果」現象を用いて、「量子スピン(QS)液体」状態に現れる「マヨラナ粒子」(粒子と反粒子が同一の中性フェルミ粒子の一種)の新しい検出手法を理論的に提案し、SS効果によって生じるスピン流の磁場・温度依存性に、マヨラナ粒子に特徴的な振る舞いが現れることを発見したと共同で発表した。

-

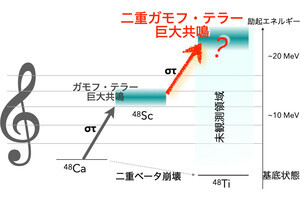

(a)SS効果。通常の強磁性体においては、熱勾配により、白矢印で示すように温度が高い方から低い方へとマグノンが流れることでスピン流が生じる。(b)KQS液体に現れるマヨラナ粒子は、スピン角運動量を持たないにも関わらず、同様に温度が高い方から低い方へと流れてスピン流を生じることが判明した。マグノンは下向きスピンを有し、スピン流に寄与する。一方、マヨラナ粒子は、スピン間の相互作用係数の正負に応じて、上向きスピンまたは下向きスピンの性質を帯びるため、スピン流の向きも変化することが見出された(出所:東北大プレスリリースPDF)

同成果は、福井大大学院 工学研究科の加藤康之准教授、東北大大学院 理学研究科の那須譲治准教授、千葉大大学院 理学研究院の佐藤正寛教授、東大大学院 理学系研究科の大久保毅特任准教授、東大 物性研究所の三澤貴宏特任准教授、東大大学院 工学系研究科の求幸年教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する物理学と応用物理学とその学際的な分野を扱う学術誌「Physical Review X」に掲載された。

実用的な量子コンピュータの実現には、現在の量子コンピュータが抱える高いエラー率を解決できる誤り訂正技術が不可欠だ。誤り耐性のある量子計算に関しては、「ボース粒子」(光子など、力を媒介する整数のスピンを持つ粒子の仲間)や「フェルミ粒子」(クォークや電子など、物質を構成する半数のスピンを持つ粒子の仲間)とは異なる、二次元空間でのみ現れる特殊な「エニオン粒子」の操作によって実現する手法「トポロジカル量子計算」が提案されている。同計算手法は、物質のトポロジーを利用することで、周辺環境からの擾乱(じょうらん)によるエラーから量子状態を保護し、維持する仕組みを持つ。

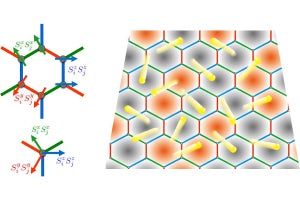

QS液体は磁性体に現れる特異な量子もつれ状態であり、特に磁場中の「キタエフQS(KQS)液体」は潜在的なトポロジカル量子計算のプラットフォームとして期待されている。KQS液体におけるマヨラナ粒子は、磁場中でエニオン粒子となることが明らかにされている。そのため、マヨラナ粒子を安定的に生成、制御、観測する方法を確立することは、基礎学理だけでなく、量子コンピュータへの応用という観点からも重要な課題とされている。

そこで研究チームは今回、SS効果に関する実験技術に着目。同効果は、磁性体中で熱勾配によってスピン流が生成される効果であり、近年では磁性体中の低エネルギー励起を観測する手法の1つとして確立されつつある。またこれまでにも、一次元QS液体に特有な励起である「スピノン」に関する研究が報告されている。

今回の研究では、二次元QS液体の代表的な1つであるKQS液体において、SS効果でマヨラナ粒子を捉えられるのかが検証された。スピノンがスピン角運動量を有するのに対し、二次元KQS液体におけるマヨラナ粒子はスピン角運動量を持たないため、同粒子がスピン流生成に寄与するかどうかは不明だったことから、研究チームは今回、スピントロニクスにおける「トンネルスピン流理論」と、高精度の数値計算が可能な「密度行列繰り込み群法」および「時間依存変分原理」を組み合わせ、理論的にこの課題に挑んだという。

そして計算の結果、磁場中KQS液体において、マヨラナ粒子によるSS効果が発現することが判明。一般的な強磁性体では、大半のスピンが磁場方向に沿って上向きとなる一方で、低エネルギー励起であるマグノンは下向きスピンを有するが、KQS液体ではそれとは異なり、スピン間の相互作用係数の正負によってマヨラナ粒子が帯びるスピンの向きが変わることが明らかになった。このことは、スピン流の観測によりKQS液体の種類を特定できる可能性が示唆されている。さらに、生じるスピン流の磁場の方向依存性も、マグノンによるものとは異なる特異な振る舞いを示すことも発見された。また、SS効果のスピン流の大きさは、典型的な強磁性体のものと比較して十分に観測可能な強度であることも予測された。

今回の研究成果は、KQS液体におけるマヨラナ粒子とスピン流の結合を明確に示すものだという。つまり、スピン流を利用したスピントロニクス分野の手法が、トポロジカル量子計算への応用において、エニオン粒子を操作するための有望なアプローチであることを意味するとした。研究チームは、このことから、スピン流によるマヨラナ粒子生成や制御といった試みに発展していくことが期待されるとする。

また、磁性体に現れる特異な量子もつれ状態に対して、中性子散乱実験に代表される既存の実験手段に加え、よりコンパクトな実験装置で実現可能なSS効果を用いた実験という新たな開拓も見込まれることから、今回の研究は、基礎研究とスピントロニクスの近くて遠い2つの分野を結びつけ、学際的な研究領域の拡大を促進する可能性があるとしている。