大阪大学(阪大)と豊田中央研究所(豊田中研)の両者は2月28日、これまで不明だった、絶縁膜/炭化ケイ素(SiC)界面発光中心のエネルギー準位を解明することに成功したと共同で発表した。

同成果は、阪大大学院 工学研究科の小林拓真准教授、同・大西健太郎大学院生、同・中沼貴澄大学院生、同・渡部平司教授、豊田中研の遠山晴子博士、同・田原康佐博士、同・朽木克博博士らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する材料科学を扱う学術誌「APL Materials」に掲載された。

SiCは、シリコンと炭素が1:1の割合で構成される共有結合性の化合物半導体で、広い禁制帯幅(電子が存在できないエネルギー領域)を有するため、ワイドギャップ半導体の1つとして利用が進んでいる。また、量子材料であるダイヤモンドと同様の優れた材料物性を示すことでも知られる。しかも、ダイヤモンドと比較して微細加工やプロセス技術も進展していることから、オンチップ集積が可能な量子技術の実現が期待されている。また、SiCの固体中の発光中心は単一光子源(光の最小単位の1個の光子を放出できる光源)として機能することから、量子技術においても重要な役割を担う。たとえば、量子コンピューティングや量子暗号通信のために、光子の偏光や位相などの自由度を利用した方式が提案されている。

これまでにSiCの発光中心がいくつか報告されていたものの、その多くは発光が弱い(光子の放出が遅い)という欠点があった。その中で、絶縁膜/SiC界面発光中心は、量子研究の主流である「ダイヤモンド窒素-空孔(NV)センター」よりも強い発光を示すことで知られている。しかし、界面発光中心はその起源となる原子レベルでの構造や発光メカニズムが理解されておらず、研究が十分に進展していない。そこで研究チームは今回、絶縁膜/SiC界面発光中心の起源と発光メカニズムの解明に向け、発光中心の重要な物性であるエネルギー準位の解明に取り組んだという。

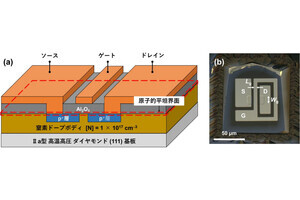

界面発光中心は、一般的にSiC基板を酸化することで形成される。しかし今回の研究では、酸化条件(酸化温度・酸素分圧)を広い範囲で変化させて絶縁膜/SiC構造を作製し、界面の光学特性と電気的特性が詳細に調査された。その結果、界面発光中心と電子トラップ(電子を捕獲する欠陥)との間に明確な相関を見出し、両者が共通の起源に由来することが突き止められたとした。さらに、電子トラップが特定のエネルギー範囲に分布することがわかり、界面発光中心が特定のエネルギー準位(SiCの伝導帯下端から0.65~0.92eV)を持つことが示された。

判明したエネルギー準位を基に、先行研究との比較が行われた。発光中心の起源の候補は限られていることから、中でも界面近傍SiC中の「置換型炭素ダイマー」((C2)Si)が有力候補であることが示されたという。また、検出したエネルギー準位を介する発光と介さない発光とに場合分けして発光メカニズムの可能性を示し、理解を大きく進展させたとした。

絶縁膜/半導体界面は、たとえば、コンピュータのCPUに組み込まれている半導体デバイス(トランジスタ)の心臓部などを見ればわかるように、半導体技術の最も重要な構成要素だ。これまで、半導体デバイスは絶縁膜/半導体界面の欠陥低減により性能を向上させてきた。量子技術においては、任意の位置に原子レベルの発光中心を配置する究極的な制御が求められるが、界面発光中心は発展してきた半導体技術との親和性が高く、集積化に適しているという。今回の研究で確立された基礎的理解を基に、今後、界面発光中心の制御技術が進展すれば、従来の半導体研究開発で培われた知見や技術を存分に活かすこともでき、量子技術のオンチップ実装および集積化が期待できるとしている。