早稲田大学は、「多谷間物質」(後述)である不透明なゲルマニウムの薄膜にパルスレーザーを照射することで、幅広い波長の光に対して透明・不透明を同時かつ超高速に切り替えられることを実証したと、2月26日に発表した。

同成果は、早大 理工学術院の賈軍軍(ジャ・ジュンジュン)教授、中部大学の山田直臣教授、産業技術総合研究所の八木貴志研究グループ長らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

光学材料の屈折率や消衰係数といった光学定数には、光の強度が強くなると、それに依存して変化するという、非線形性が現れてくる。それを利用すると、レーザー波長の変換など、通常の光学系では実現できない、多彩な光の操作が可能になる。ただし従来の材料では、高強度レーザーなどの照射により、特定の波長において光学非線形性が発現するのが一般的であった。

一方、半導体材料では、バンドギャップ以上の高強度レーザーを用いると、多数の電子が価電子帯から伝導帯に高密度に励起され、「電子-フォノン散乱」によって伝導帯の下部を一時的に占有することが可能となる。そして、その占有は「パウリ・ブロッキング効果」と呼ばれ、それによって一時的に光を透過できる状態が生じる。

この現象は、直接半導体材料である窒化インジウム(InN)ですでに観測されており、光の高速スイッチング技術として注目されている。しかしInNの透明化が起こるのは、近赤外領域のバンドギャップ付近に限定されていた。そこで研究チームは今回、近赤外から可視光領域までの広い波長帯域で高速に透明化する新たなアプローチを提案、その実証を行うことにした。

一般的に、光が固体物質中の電子を伝導帯に励起すると、電子は超高速で緩和し、その後電子-正孔の再結合などを経て元の状態に戻る。ゲルマニウムや酸化物のような化学結合の強い物質では、励起後の緩和過程がピコ秒(1兆分の1秒)以下で起きるため、観測や制御、利用は非常に困難だ。

今回の研究では、フェムト秒(1,000兆分の1秒)の時間スケールで現象を解析できる計測装置を開発し、透過・不透過の超高速切り替え現象を実験的に解明することにした。

固体物質の伝導帯の底を「谷間」と呼び、それをひとつ以上持つ半導体を「多谷間物質」という。その多谷間構造を利用してパルスレーザーの高密度光励起が用いられた結果、近赤外〜可視光という多色光での透過・不透過が超高速で切り替わることが初めて観測された。

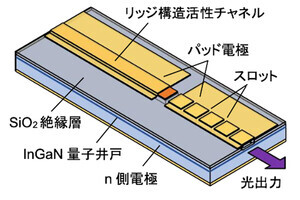

そのメカニズムは、励起された電子が谷間散乱を経て多谷間に配分され、各谷間に瞬時に滞在することでパウリ・ブロッキング効果が発生する。これは、電子が伝導帯の空状態を占有することで、光が吸収されず透過する現象だ。この現象により、ゲルマニウムにおいて530ナノメートル(nm)と600nmの可視光と900nmまでの近赤外光が、数百フェムト秒で同時に透過することが確認された。これは、多波長に対応したスイッチング材料としての実現可能性が示されているという。

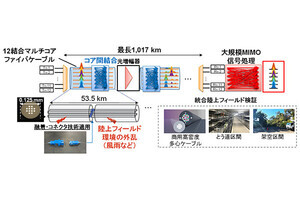

今回の成果は、単に超高速な物理現象の観測・解明にとどまらず、たとえば、光通信においてマルチバンド通信や光コンピュータのロジック素子への応用のように情報通信分野において波及効果をもたらすことなども期待されるとする。

特に、多波長でスイッチングできることのメリットは、複数の光信号を時間差で重ねることで、より多くの光信号を伝送可能にする点だ。今回用いられたゲルマニウムは、シリコンフォトニクスとの高い整合性を有している。そのため、今回の原理に基づく多色光スイッチングは、シリコンフォトニクスの構成素子のひとつとして、より高速なデータ通信やセキュリティの向上に貢献することが期待されるという。

また今回の成果により、単一波長での光を伝搬する従来の通信方式よりも、広帯域・多波長での受送信が可能となり、光ファイバーの伝送容量が大幅に拡大する大容量・高速データ通信への寄与も期待される。

しかし実用化に向けては、既存の光通信波長帯にマッチングする材料の創出などの課題が残されている。研究チームは今後、これまでの研究成果を基盤とし、新しい材料設計技術を活用して広帯域対応の多谷間物質を創出し、超高速光スイッチングデバイスの実用化をめざす。

今後、多谷間物質を用いることで伝導帯内で電子を超高速注入する技術がさらに発展し、新たな物理現象の発見と共に、より多くの革新的なデバイス応用の実現が期待されるとのこと。