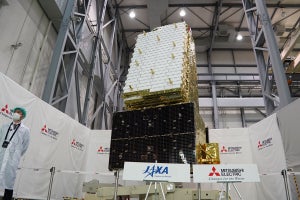

三菱電機は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)から受注して開発した先進レーダー衛星「だいち4号」(ALOS-4)が、「最速の地球観測衛星から地上局への直接伝送」を達成したとして、ギネス世界記録に認定されたことを1月23日に発表した。

今回の記録は2024年7月、だいち4号に搭載したKaバンド(26GHz帯)の電波による直接伝送系を用いて、衛星と地上局の間で3.6Gbpsという高速データ伝送に成功した際のもの。同年12月19日にギネス世界記録に認定されたという。

三菱電機では、この3.6Gbpsという速度での直接伝送について「家庭の一般的なインターネット回線の伝送速度(1Gbps以下)の約4倍以上の速さで、衛星から最大2,000km以上離れた地上局に向けてデータを伝送するもの」と説明。

JAXAも、「3.6Gbpsは1秒間で450MB、1分間で27GBのデータを送れる速さ。日頃使っているスマートフォンで考えると、50GBプランを契約していても2分も使えない」と伝送速度のイメージを解説している。

だいち4号は約90分の周期で地球を周回するが、ひとつの地上局と通信できる時間は10分程度であり、この間に観測データを衛星から地上へと下ろす(伝送する)必要がある。また、だいち4号は、現在運用中の陸域観測技術衛星「だいち2号」(ALOS-2)と比べて4倍の観測幅を持つこともあり、大容量データを伝送する必要もある。

こうした運用要求に対応するため、三菱電機では短時間に大容量データを伝送する直接伝送系を開発。だいち4号の直接伝送系は、広域な観測データを迅速に地上局へ伝送することで、地殻や地盤の変動などをすばやく把握できるようにし、防災・減災に寄与するとしている。

なおJAXAの説明によると、だいち2号の伝送速度は0.8Gbpsで、10分間で60GBのデータを送信できるのに対し、だいち4号は3.6Gbpsという高速通信に対応するため、10分間で270GBのデータ伝送が可能とのこと。

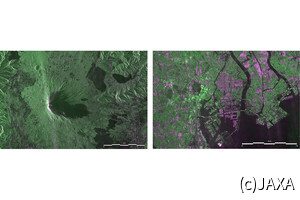

高速通信への対応は、観測能力の強化にも関わる。だいち2号では、3m分解能で観測できる観測幅は50kmだったが、だいち4号では同じ分解能で観測できる観測幅が4倍の200kmに増え、さらに、HH偏波(水平偏波送信・水平偏波受信)とHV偏波(水平偏波送信・垂直偏波受信)と呼ばれる、2種類の観測方法による2偏波観測も常時行えるようになった。

2偏波観測で得られたデータを合成することで、疑似的なカラー画像を作りだせるようになっており、地表の状況の判別が簡単になるほか、災害状況の把握や、森林伐採の監視などに寄与することも期待されている。

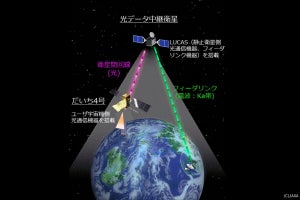

前述の通り、人工衛星と地上との通信は、アンテナが設置されている地上局の上空付近を飛んでいる10分程度しか通信できないため、だいち4号は観測したデータをいったん、衛星内にある半導体メモリに記録し、地上局に送信できるタイミングで送るという仕組みになっている。

使われている地上局はだいち4号の場合、国内では筑波宇宙センター(茨城)と地球観測センター(埼玉)、海外ではスウェーデン宇宙公社(Swedish Space Corporation:SSC)がスウェーデンに設置したエスレンジ局と、カナダのイヌビック局の計4つ。

国内2局では1日に3~4回、2つの地上局で同じデータを受け取っている。一方、エスレンジ局とイヌビック局は緯度が高いため、だいち4号が地球を1周する100分間に1回通信しているとのこと。観測データは順次地上局へ送られるが、観測する地域によっては分解能を10mに下げるなど、データ容量を抑えた対応も行っている。