スペースデータは12月17日、米国航空宇宙局(NASA)の「ボイジャー」や「カッシーニ」などの探査機による観測を経て、宇宙塵による汚れがほとんどないことがわかったことから、比較的最近(1億~4億年前)に形成されたとする仮説が主流となっていた“土星の環”について、理論とシミュレーションを用いてその仮説の間違いを示し、環が塵によって極めて汚れにくいことを突き止め、その年齢は土星の形成とほぼ時期、つまり太陽系の創生期の極めて混乱していたおよそ46億年前とする説を発表した。

同成果は、スペースデータ 最高科学責任者の兵頭龍樹博士、東京科学大学 教育研究組織 未来社会創成研究院の玄田英典教授らの研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・惑星科学に関する全般を扱う学術誌「Nature Geoscience」に掲載された。

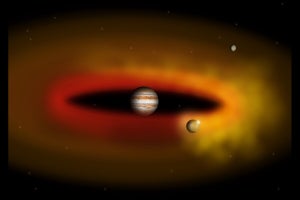

カッシーニの計測などにより、土星周辺の宇宙空間には、マイクロメートルサイズの宇宙塵が漂っていることがわかっている。その成分は有機物と岩石が混合した、水(氷)をあまり含まない岩石質の塵であることが示唆されている。しかし、これもまたカッシーニによる観測の成果だが、土星の環は95%以上が水の氷から成ることが明らかにされている。時間の経過と共に、それら氷の欠片に宇宙塵が降り積もることで、氷の欠片の表面が汚れていくと考えられているが、それに対して観測結果で非常にきれいであることがわかったことから、できてからそれほど時間が経っておらず、土星の環の年齢は1億~4億歳だと考えられていた。

1億~4億年前に、土星の衛星軌道上で氷衛星同士が衝突して大破して氷の欠片を大量に散逸させたことで環ができあがったとする仮説などもあるが、太陽系の形成と進化の理論研究からは、環が形成されるような一大イベントは、天体衝突が頻発していて、非常に混乱極まっていた約46億年前の太陽系の創生期に起こる可能性がとても高いと考えられている。つまり、これまでの理論と観測の間には大きなギャップがあったのである。そこで研究チームは今回、シミュレーションを行い、宇宙塵と土星の環の関係を包括的に解明することを目指したという。

今回の研究においては、以下の3種類のシミュレーションが実施された。

- 宇宙塵と土星の環の粒子の衝突

- 蒸発した塵の進化

- ナノメートルサイズの帯電凝縮物の土星磁気圏内での軌道進化

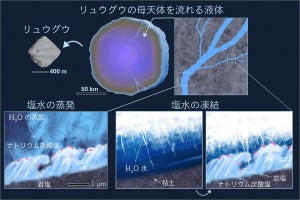

まず、宇宙塵と土星の環の粒子が衝突するプロセスのシミュレーションが実施された。その結果、これらの衝突は非常に高速で発生し、そのエネルギーによって塵が完全に蒸発してしまうことが判明したとする。

次に、蒸発した塵が形成する蒸発雲の膨張と凝縮を解くまでの、蒸発した塵の進化に関するシミュレーションが実施された。すると、蒸発した塵はナノメートルサイズの凝縮物として再形成され、土星の磁気圏内で帯電することが明らかにされた。

そして最後に、帯電した凝縮物の軌道進化を土星の磁気圏を考慮したシミュレーションが行われた。その結果、帯電した凝縮物は土星の磁気圏との相互作用によって土星圏の外に吹き飛ばされたり、土星に引き込まれたりして、土星の環にほとんど残らないことが突き止められたのである。

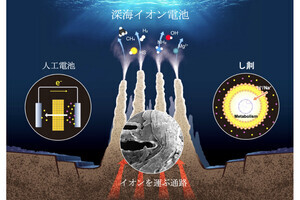

今回のシミュレーション結果より、「土星の環は外部の塵によって極めて汚れにくい」ということが示された。つまり、理論的に土星は比較的最近になって環を獲得したのではなく、ほぼ誕生時から持っていたかも知れないという、探査機が到達する以前に唱えられていた説を支持する形となった。なお、今回の研究成果は土星の環だけにとどまらず、宇宙塵が高速衝突する水星、天王星の環、木星や土星の氷衛星にも応用できるといい、従来の見かけに基づいた年齢推定の限界を再認識する必要性があるとした。

今回の研究は、土星の環の進化や他の惑星系における環の形成過程を再考するための新たな基盤を提供するとのこと。土星の環は太陽系の中でも圧倒的に巨大な構造物だ。このような巨大構造物が形成される一大イベントは、太陽系全体に影響を与える可能性が大いにあるとする。つまり、土星の環の形成時期と形成メカニズムを正しく理解することは、太陽系の形成を深く理解することにつながる。さらに、それは地球がいつどのように生命を育む惑星になったのかという問題を解決するきっかけになることも考えられるとしている。