TISは、同社のデジタル決済プラットフォーム「PAYCIERGE(ペイシェルジュ)」のデータベース基盤に、Oracle Exadata Cloud@Customerを採用した。これまでPAYCIERGEでは、Oracle Database Appliance(ODA)をデータベース基盤として利用してきた。しかし、ビジネスの成長に伴い、ODAの拡張性や最新機能への対応に限界を感じ、オンプレミス環境でクラウドサービスのメリットを享受できるOracle Exadata Cloud@Customerを採用した。

Exadata Cloud@Customerは、データレジデンシーの要求を満たしつつ、パブリッククラウドと同等の性能と柔軟性を提供。運用負荷をOracleにオフロードすることで、TISはエンジニアリソースを新たなサービス開発に集中させることが可能になった。

今回、TIS デジタルイノベーション事業本部 サービスプラットフォーム事業部 サービスプラットフォーム第1部 副部長 岩永晃一氏、デジタルイノベーション事業本部 サービスプラットフォーム事業部 サービスプラットフォーム第3部のエキスパート 池谷有理氏に、「PAYCIERGE」におけるExadata Cloud@Customerの活用について聞いた。

-

左から、TIS デジタルイノベーション事業本部 サービスプラットフォーム事業部 サービスプラットフォーム第3部のエキスパート 池谷有理氏、TIS デジタルイノベーション事業本部 サービスプラットフォーム事業部 サービスプラットフォーム第1部 副部長 岩永晃一氏

決済プラットフォームの止められないデータベースにOracleを選択

TISとOracleの間には、30年近くにわたるパートナーシップがある。TISが扱うOracle製品は、アプリケーションからテクノロジー製品、クラウドサービスまで幅広く、「Oracle製品をフルスタックで扱えるのが、TISの強みだ」と言うのは、岩永氏だ。

顧客提供だけでなく、TISでは自社サービスでもOracle製品を積極的に利用している。Oracle Databaseを活用する同社のサービスの一つが、PAYCIERGEだ。これは、TISが提供するデジタル決済プラットフォームで、PCI DSSなどのセキュリティ基準に準拠し、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなどの発行から運営に必要な環境を提供している。デビットカードのサービスでは、国内シェア86%を獲得する。

同社はサービス型事業に舵を切り、2012年に「PAYCIERGE(ペイシェルジュ)」を立ち上げ、「ブランドデビット/ブランドプリペイドのプロセッシングサービス」をスタート、基幹システムのデータベースにOracle Databaseが採用された。「TISでは、ミッションクリティカル系のシステムを構築するならば、データベースはOracleがデファクトになっている」と岩永氏。

金融機関のメインフレームなどで動く基幹系システムをオープン化する動きは、20年程前から盛んだ。TISでもそのような案件を数多く手がけており、求められる信頼性や可用性を確保するために、「当時からデータベースはOracle Database一択だった」と、池谷氏も言う。

2018年には、PAYCIERGEでアプライアンス型のOracle Database Appliance(ODA)を採用。その理由は、ODAには高可用性確保のために利用してきたReal Application Clusters構成があらかじめ組み込まれており、構築する手間もノウハウも必要ないからだった。

また、柔軟な拡張性もODAの魅力だった。当時のIAサーバのCPUは4コア、6コア、8コアのソケットからの選択となり、拡張したければ適宜ボードなどを差し替える必要があった。一方ODAは、搭載しているコアを導入当初から増設しておき、まずは2コアだけを有効にして利用を始め、必要に応じてコア数を増やせる仕組みだ。スモールスタートが可能で、柔軟に拡張できることから、PAYCIERGEでODAを採用したのだ。

TISは、PAYCIERGEの機能やサービスの拡充に合わせODAの台数を増やし、Oracle Databaseのライセンスも徐々に追加していった。2024年には、さらなるサービス成長を支えるために、新たにOracle Exadata Cloud@Customerを採用する。

「ビジネス成長に合わせて、今後もコアを拡張しライセンスの買い増しを続けるのか。それを考えた際に、ODAの拡張性には限界も感じていた。今後のビジネスの成長を見据えた場合に、リソースのピークに合わせてサイジングをする従来のやり方ではなく、オンラインスケーリング等のクラウドのメリットを享受できるような形にしたいというのが狙いだった。 そこで、「小さく始められるOracle Exadata Cloud@Customerを採用した」と岩永氏は言う。

PAYCIERGEのサービスでは、すでにさまざまなアプリケーションが動いている。それらのアプリケーションを改修せずにデータベースをOracle以外に変更するのは難しい。金融業界向けの高い可用性や信頼性確保を継続するためにも、Oracle Database以外の選択肢はなかった。

パブリッククラウドのデータベースサービスへの移行は考えた。しかし、一部の顧客には、ユーザーの決済関連データをパブリッククラウドには置きたくないとの要望がある。これらの課題に応えられるデータベースプラットフォームだとTISが判断したのは、Exadata Cloud@Customerだった。

-

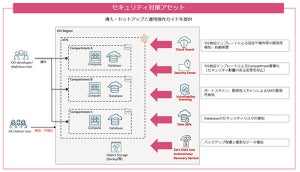

「PAYCIERGE」のプラットフォームの全体イメージ

Exadata Cloud@Customerで性能向上とセキュリティ強化を実現

ODAからOracle Exadataに移行するにあたり、TISではパブリッククラウドのOracle Exadata Cloudサービスを用いてPoCを実施した。具体的には、2カ月間ほどで、データベースの機能や性能を検証した。

結果、プラットフォームは変わるが、Oracle Databaseは変わらないので、機能的な問題はなかった。一方、処理性能はODAよりも大きく向上することが確認された。「処理をストレージサーバーにオフロードする機能が、性能向上に大きく貢献していた」と岩永氏。

一方、パブリッククラウドにデータベースを置き、アプリケーションサーバはプライベートクラウドにあったため、ネットワークレイテンシーの問題はあった。周辺のシステムと連携して実施される多くのバッチ処理では、ネットワークの遅延が積み重なり、時間内に終わらない可能性も予測された。しかし、レイテンシーの問題は想定内であり、その対策のためにも手元の環境に置けるExadata Cloud@Customerが最適だと改めて判断できた。

Exadata Cloud@Customerに移行したメリットは、他にもあった。PoCでは、既存となるべく同じ環境で検証している。Exadata Cloud@Customerの採用が決まり、手元の環境でPaaSとして使う場合、サブスクリプションライセンスの中でOracle Database Enterprise Editionの各種オプションがすべて利用できる。

ODA環境では、ライセンス費用がかさまないようにオプション選択は最小限に絞っていた。池谷氏は、Exadata Cloud@Customerではオプションが標準で利用できることを岩永氏に伝え、それらを最大限活用することを提案する。

例えば、データベースに対する変更の整合性を保証しテストデータを管理するOracle Real Application Testingを新たに導入した。当初の計画では、移行にあたり顧客1社ごとに3カ月ほどのテスト期間を想定していたが、Real Application Testingで効率化して1週間程度にまで短縮できた。

パフォーマンスを管理するOracle Diagnostics Packは、ODAでは本番環境でしか採用していなかった。これをテストや開発環境にも適用し、開発・テストの効率性が向上している。

PAYCIERGEのセキュリティ向上につながっているのが、Database Vaultだ。これまでPAYCIERGEで利用する顧客が管理する情報は、仕組みや運用のルールを組み合わせて、基盤の運用管理者が参照できないようにしてきた。Database Vaultを使うことで、管理者権限があってもデータベースの機能でユーザーの情報が参照できないような制御が実現された。

TISでは、Database Vaultが有効だと分かっていたが、追加でオプションを購入してまで利用するとの判断には至っていなかった。Exadata Cloud@Customerなら、これが追加コストなしで利用でき、よりセキュアなサービスを実現する。これにより、基盤の運用管理者とユーザーの権限と役割範囲を明確にでき、有事の際のトレーサビリティを確保することができた。