産業技術総合研究所(産総研)は11月5日、再生可能エネルギーを用いて製造する「グリーン水素」の低コスト化に向けて、安価に製造できる可能性を秘めた「光触媒-電解ハイブリッドシステム」(PEHS)の流通型装置を開発し、水分解の理論電解電圧(1.23V)よりも小さい0.9V以下の電解電圧で水素と酸素を分離製造できることを実証したと発表した。

同成果は、産総研 ゼロエミッション国際共同研究センター 人工光合成研究チームの三石雄悟主任研究員、同・佐山和弘首席研究員らの研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する材料と界面プロセスに関する全般を扱う学術誌「ACS Applied Materials & Interfaces」に掲載された。

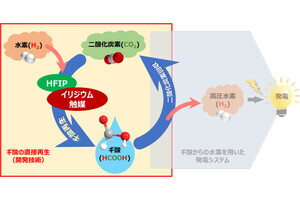

PEHSは、光触媒反応で貯蔵された化学エネルギーを利用できるため、電解で水素を製造する際に必要な電力消費量を削減できるという特徴がある。産総研はこれまでの研究で、反応効率に優れる可視光応答性の「酸化タングステン(WO3)光触媒」を開発済みだが、実際に電解と組み合わせ、光触媒で製造した2価鉄(Fe2+)イオンを効率よく消費しながら水素を低電圧で製造するシステム全体のイメージがなかったとする。そこで研究チームは今回、PEHSによる水分解法の長所を活かせる流通型の全体システムを開発することで、光触媒の反応効率に対応した量の水素を少ない電力消費量で効率よく製造できることを実証することにしたという。

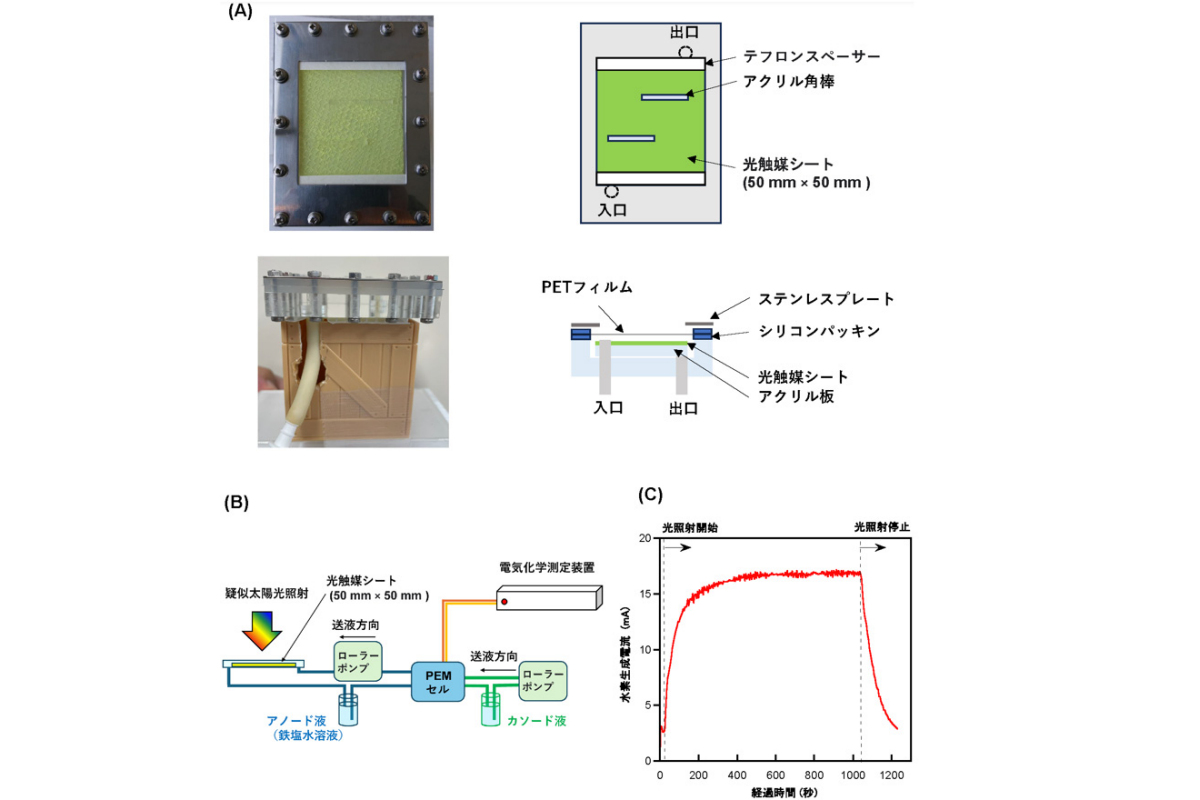

PEHSによる水分解に用いる電解セルには、水分解で一般的な、カチオン交換性の固体高分子膜を用いた「PEMセル」が選定されたほか、光触媒反応に多くの太陽光を取り込むためには、簡単に大面積化できる反応槽を使うことが効果的と判断。また、光触媒反応で溶液中に生成するFe2+イオンを効率よく電解槽へ送り込む必要があるため、光触媒粉末をシート上に固定し、溶液のみを循環させる流通型の反応装置を開発。同装置のPEMセルに0.9Vの印加電圧をかけながら光触媒反応槽へ光照射を行ったところ、水素生成に由来する電流が観測されたという。

-

(A)光触媒シート(25cm2)を内包した反応槽の外観写真および詳細構成、(B)PEMセルと組み合わせた流通型反応装置、(C)0.9V印加した条件での水素生成由来の電流値の試験結果 (原論文の図を引用・改変したものが使用されている。出所:産総研Webサイト)

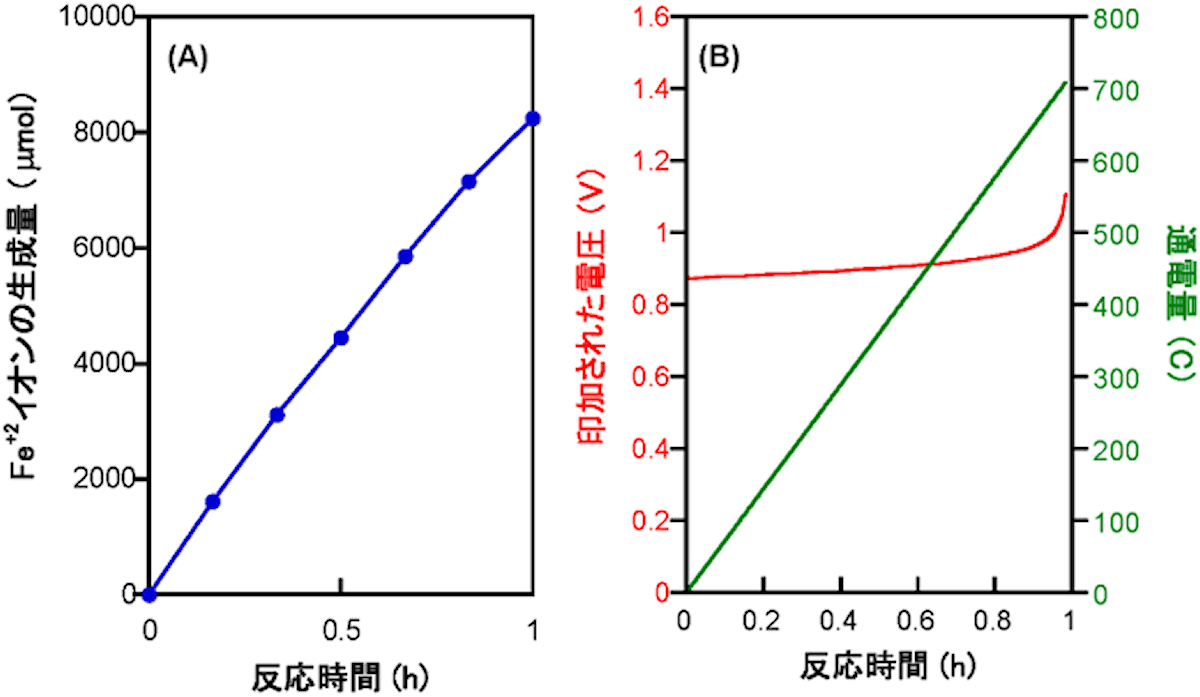

さらに、光触媒シートを前段の実験の13倍程度に大型化(25cm2→330cm2)し、水素および酸素ガスを水上置換の捕集として、光触媒シートに光照射のみを行い、光触媒反応の速度をFe2+イオンの生成速度で評価を実施。その結果、Fe2+イオンが効率よく生成され、それに対応する化学量論量の酸素ガスが発生することを確認。この時の光エネルギーの化学エネルギーへの変換効率も0.31%と、従来の懸濁状態での評価に匹敵する効率が得られたとする。

加えて、光照射を停止させ、200mAの定電流モードでの電解反応を実施したところ、0.9Vよりも低い印加電圧で電流が流れはじめ、消費された電気量に対応して化学量論量の水素が捕集できたとのことで、光触媒反応と電解反応を別々に駆動させた場合であっても、高い光触媒性能が保たれ、かつ電力消費量を削減して水素を製造できたことが示されたとする。また、光触媒反応で鉄塩水溶液中に貯蔵された化学エネルギーは2か月ほど大気下で放置しても減少しないことが確認されていることから、需要に合わせた水素発生のタイムシフトにも対応できるという。

このほか、光触媒の長期耐久性試験では、ウォーターバスを用いて液温を35℃に制御した環境下で、1万マイクロmolのFe3+イオンが含まれる鉄塩水溶液中に沈降させた光触媒へ疑似太陽光を照射したところ、240時間の光照射後に、Fe3+イオンの約8割が光触媒反応によりFe2+イオンへ変換されたとのことで、このFe2+イオンの生成量を基準とし、触媒を再利用して、再度同様の光触媒反応の評価が続けられたところ、42サイクル繰り返した際のFe2+イオンの生成量比較にて、計1万80時間の光照射実験の間、Fe2+イオン生成量が保たれており、劣化は見られなかったという。研究チームによると、この総照射光量は、日本の屋外太陽光照射の約7年分に相当するという。

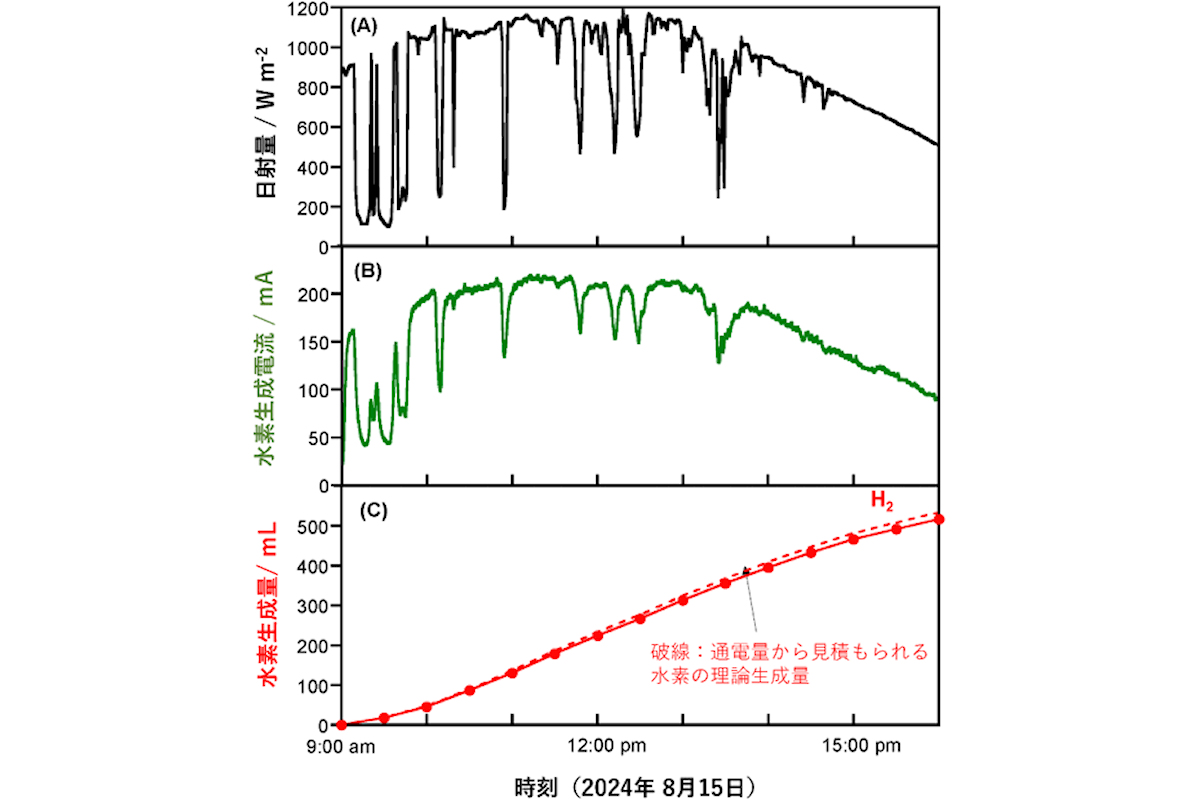

なお今回の野外試験では、電解と光触媒反応の同時駆動も行われており、結果として試験当日の日射量の推移に応じて水素生成の電流値が観測されたほか、生成された水素量は、通電量から見積もられる理論量と良い相関が確認され、投入電力はほぼすべて水素生成のために利用されていたことが確認されたとのことで、光量が変動する実際の太陽光を利用した場合にも、照射された光量に応じて理論量の水素が生成できることが確認されたとしている。

-

光触媒-電解ハイブリッドシステムによる水分解の野外実証試験。(A)日射量の推移、(B)水素生成電流の推移、(C)水素生成量の推移 (原論文の図を引用・改変したものが使用されている。出所:産総研Webサイト)

研究チームでは今後、光触媒の性能改善を目指し、長波長の光を有効利用できる光触媒反応の開発を進めるとしているほか、今回の手法の大型実証や詳細な水素製造コスト試算を行い、経済合理性のあるグリーン水素製造技術の実現に向けた取り組みを実施していくとしている。