2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス法が施行される。

前編では新法の概要と、業務を委託する事業者が適正な取引のために確認しておきたい「取引条件の明示義務」や「期日における報酬支払義務」といった規定について紹介した。

本稿では、就業環境の整備や、1カ月または6カ月など一定期間以上の業務委託を行う際に確認したい規定について紹介する。加えて、フリーランスが違法性を感じた場合やトラブルが発生しそうだと感じた場合に相談できる窓口についても紹介する。解説は前編に続き、LegalOn Technologiesでリーガルテックサービスの法務コンテンツ開発を務める弁護士の軸丸厳氏。

フリーランス法については公正取引委員会などからパンフレット『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』が出されているので、そちらも参考にされたい。

前編のおさらいとなるが、業務を発注する事業者は「業務委託事業者」もしくは「特定業務委託事業者」に分けられる。業務委託事業者はフリーランスに業務委託をする事業者の全般を指すため、フリーランスからフリーランスへと業務を委託する場合も含まれる。

一方の特定業務委託事業者は、個人であって従業員を使用するもの、もしくは、法人であって役員がいるまたは従業員を使用するものであり、企業からフリーランスに業務を委託する場合はほぼこちらに当てはまる。

適正な取引のための義務と禁止行為 - 募集情報の的確表示義務

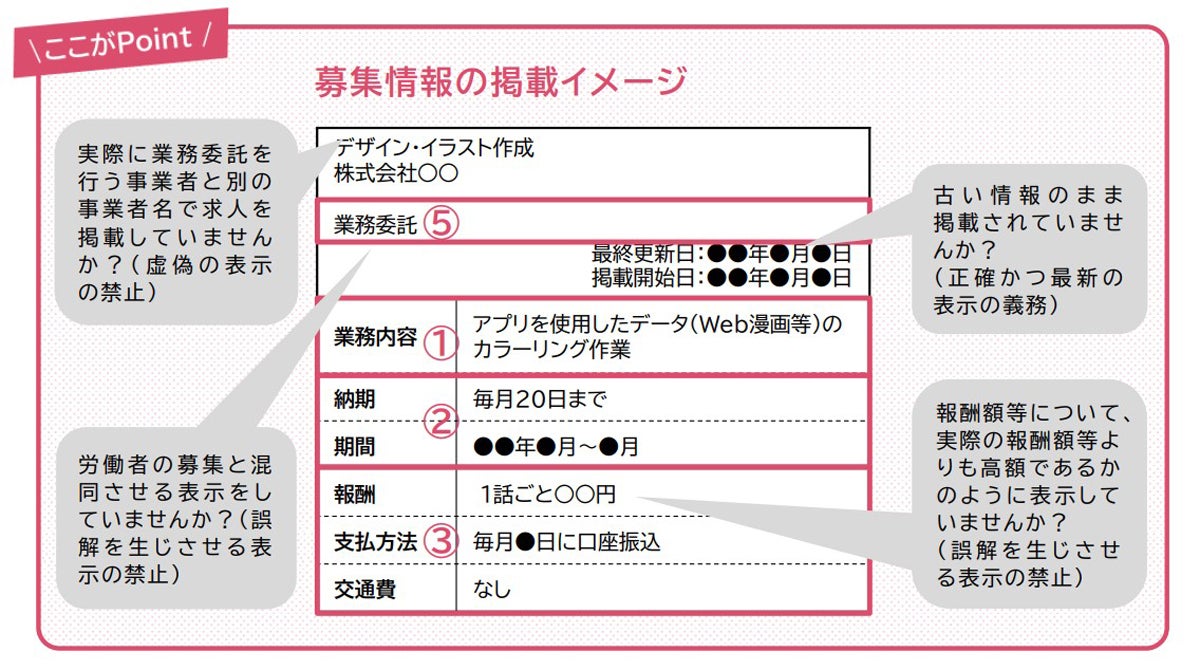

特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合は、取引の適正化の他に、就業環境の整備に関する義務が課される。まずは募集情報の的確表示義務。当然のことといえば当然のことなのだが、広告などによりフリーランスを募集する際には虚偽の表示、または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければいけない。

募集時に的確に表示しておくべき内容は、①業務内容、②業務に従事する場所・期間・時間に関する事項、③報酬に関する事項、④契約の解除・不更新に関する事項、⑤フリーランスの募集を行う者に関する事項(フリーランスの募集を行う者の名称や業績など)の5点。

外部の仲介業者や募集事業者などにフリーランスの募集を依頼した場合には、情報の訂正や内容の変更、募集の終了を速やかに仲介業者や募集事業者などに連絡し、情報の反映を依頼する必要がある。ただし、情報の変更などについて繰り返し依頼したにもかかわらず修正されなかった場合には、特定業務委託事業者がただちに違反となることはない。

そのため、特定業務委託事業者は仲介業者に何度も変更の依頼をしたことが記録に残るように連絡をするのが望ましい。メールなど履歴が後から分かるもので連絡するのが良いだろう。

一定期間以上の業務委託の場合に特定業務委託事業者が禁止される行為

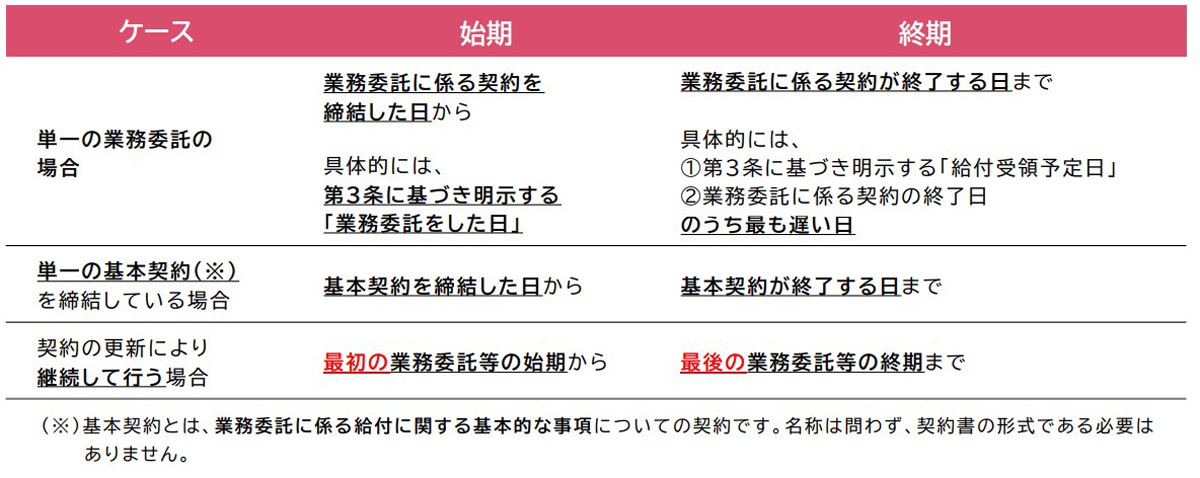

特定業務委託事業者が一定期間以上の期間で業務を委託する場合、順守すべき事項が追加される。一定期間とは、取引の適正化については1カ月、就業環境の整備については6カ月だ。

ただし、軸丸氏は「ここで定められている内容は業務を委託する上ではごく当たり前のことなので、1カ月や6カ月などの期間を意識せずにどのような場合でも守ってもらえたら」と話していた。

まず、取引の適正化について。フリーランスに1カ月以上の業務を委託する際には以下が禁止される。これらはフリーランスの了解や合意がある場合であっても、また特定業務委託事業者に違法性の意識がなくとも法令に違反することになるため、注意してほしい。

禁止される行為は以下の7つ。

・受領拒否

・報酬の減額

・返品

・買いたたき

・購入・利用強制

・不当な経済上の利益の提供要請

・不当な給付内容の変更・やり直し

なお、買いたたきに関して、どの程度の減額が買いたたきに該当するかは、個別の事情によって判断されるため、明確な基準まではない。目安として、通常支払われる対価と当該の対価の乖離状況や、報酬額の決定においてフリーランスとの十分な協議が行われたのか、差別的であるか、などの観点から総合的に判断される。

また、不当な経済上の利益の提供要請とは、特定業務委託事業者がフリーランスに役務などを提供させることで不当にフリーランスの利益を害することを指す。運送業の場合、運送会社からフリーランスのドライバーに対して荷物の運送のみを委託しているにもかかわらず、荷積み作業を無償で行わせるような場合が該当する。

ITエンジニアの場合であれば、事前に明示していたプログラムに加えて、周辺の機能を無償で作るよう指示した場合などが該当する。フリーランスとしては、自衛という意味でも、トラブルになる前に低額の報酬を提示された場合や無償での労務の提供を強いられた場合には取引を中止・辞退するのも選択肢の一つだ。

「特定業務委託事業者がこれまであまり意識せずにフリーランスに業務委託外の内容を指示してしまっていた場合、フリーランス法の内容を確認して意識を改めてほしい。また、フリーランスも法令の知識を付けていただくことで、法を根拠にしたコミュニケーションを取れるようになってほしい」(軸丸氏)

育児や介護と業務の両立に配慮する義務

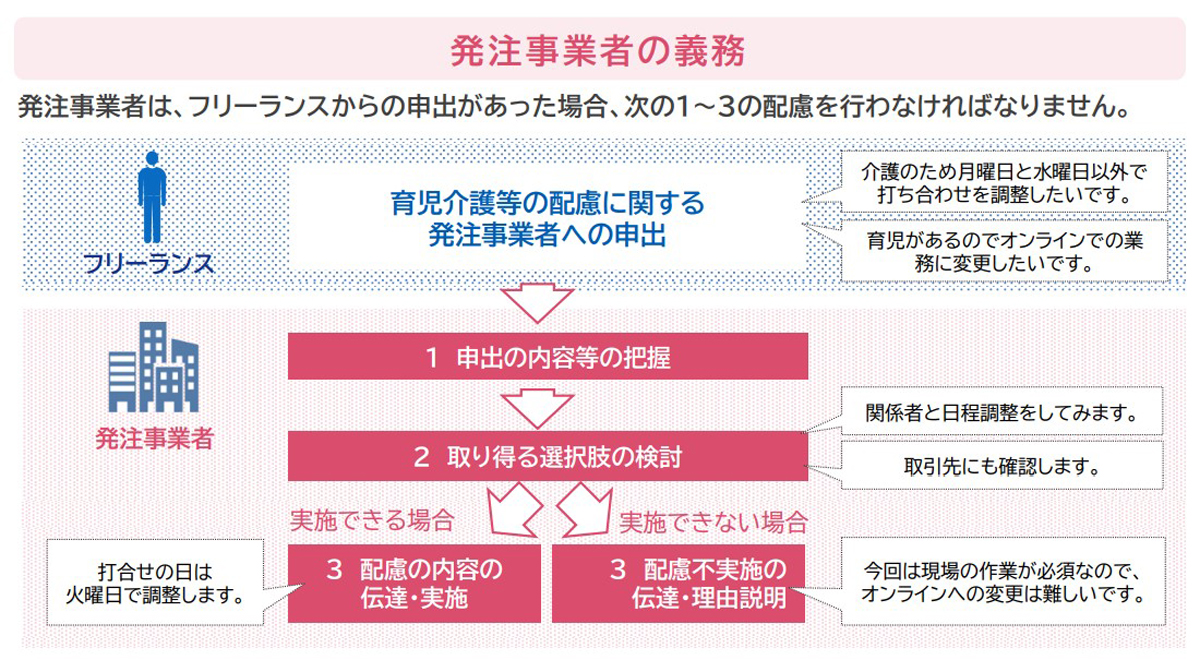

加えて、6カ月以上の業務委託を行う場合、特定業務委託事業者は育児介護などと業務の両立に関して配慮する義務が発生する。なお、6カ月未満の期間での業務委託の場合も必要な配慮をする努力義務があるため、やはり業務委託期間の長短にかかわらず特定業務委託事業者は対応しておいた方が良さそうだ。

まず、フリーランスから育児や介護について配慮に関する申出があった場合、特定業務委託事業者は申出の内容を把握し、取り得る選択肢を検討する必要がある。その上で、実施できる場合には配慮内容を伝達し実施する。実施できない場合には、その理由を説明しなければならない。

軸丸氏によると、特定業務委託事業者はここでの検討内容について後から見返せるよう記録を残しておくことが推奨されるという。仮に後からトラブルなどが発生した場合などに、当局は検討内容について提出するよう要請することも考えられるそうだ。

特定業務委託事業者はフリーランスの申出に対し、膨大な資料を提出させるなど手続きをわざと煩雑にして、過重な負担となるようにしてはならない。また、特定業務委託事業者の役員または従業員がフリーランスに申出をためらわせるような言動を行ってもならない。これも当然といえば当然のことではあるが。

6カ月以上の期間の業務委託においては、中途解除または不更新の開示についても一定の義務が生じる。契約の解除または不更新をする場合、解除日もしくは契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければいけない。

また、予告された日から契約満了までの間にフリーランスがその理由を特定業務委託事業者に請求した場合に、特定業務委託事業者は遅延なく理由を開示しなければいけない。フリーランスは契約の解除に対して泣き寝入りするのではなく、必要に応じて開示を請求する権利があることを押さえておきたい。

特定業務委託事業者とフリーランスの間で事前に「一定の理由がある場合に事前予告なく解除できる」と定めている場合であっても、ただちに事前予告が不要になるというわけではないので、留意する必要がある。

災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合や、フリーランスに再委託している場合で上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合、業務委託の期間が30日以下など短期間である場合、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合、基本契約がありながらフリーランスの事情で相当な期間個別契約が締結されていない場合などは、例外として予告が不要となる。

違反だと思ったらフリーランスはどうすべきか

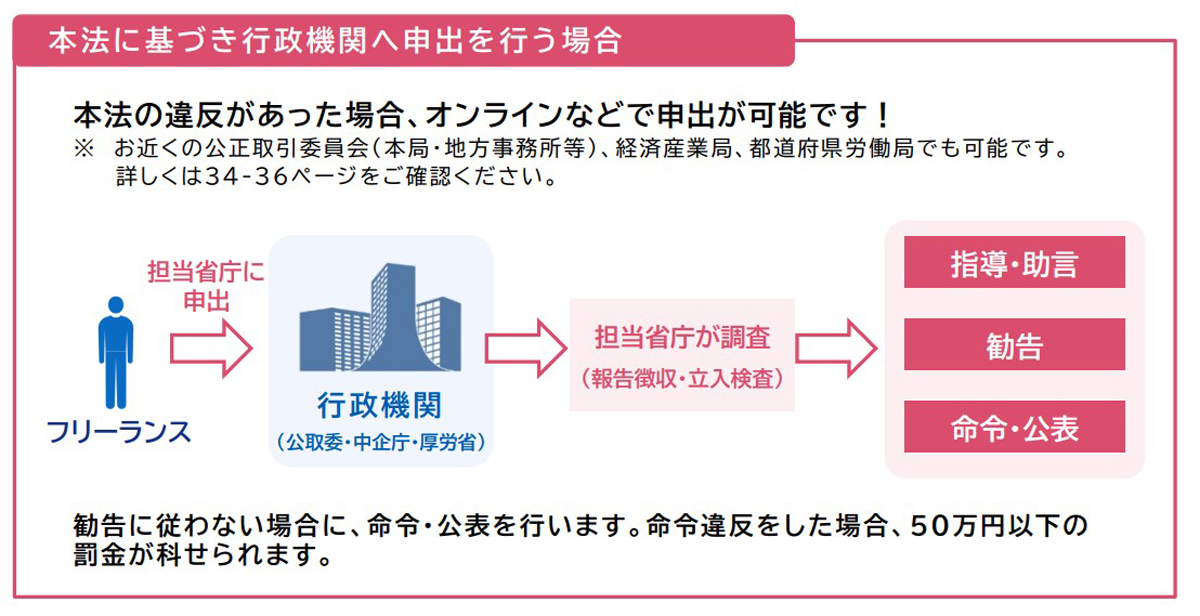

発注事業者にフリーランス法に違反すると思われる行為があった場合、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省など行政機関にオンラインなどで申出が可能だ。公正取引委員会の地方事務所や経済産業局、都道府県労働局でも可能。

担当省庁の調査の結果、必要に応じて指導や勧告、場合によっては命令・公表される。命令違反をした場合には50万円以下の罰金が科せられる。

「フリーランス法によって、フリーランスが発注事業者に直接伝えてもらちが明かない場合には、迷わず担当の省庁に駆け込んでも問題ないという体制ができた。フリーランスは法律の知識を盾にして戦えるようになった。罰金としては50万円とそこまで高くはないかもしれないが、その事実が公表されることで発注事業者にとっては社会的な信用の低下につながる可能性がある」(軸丸氏)

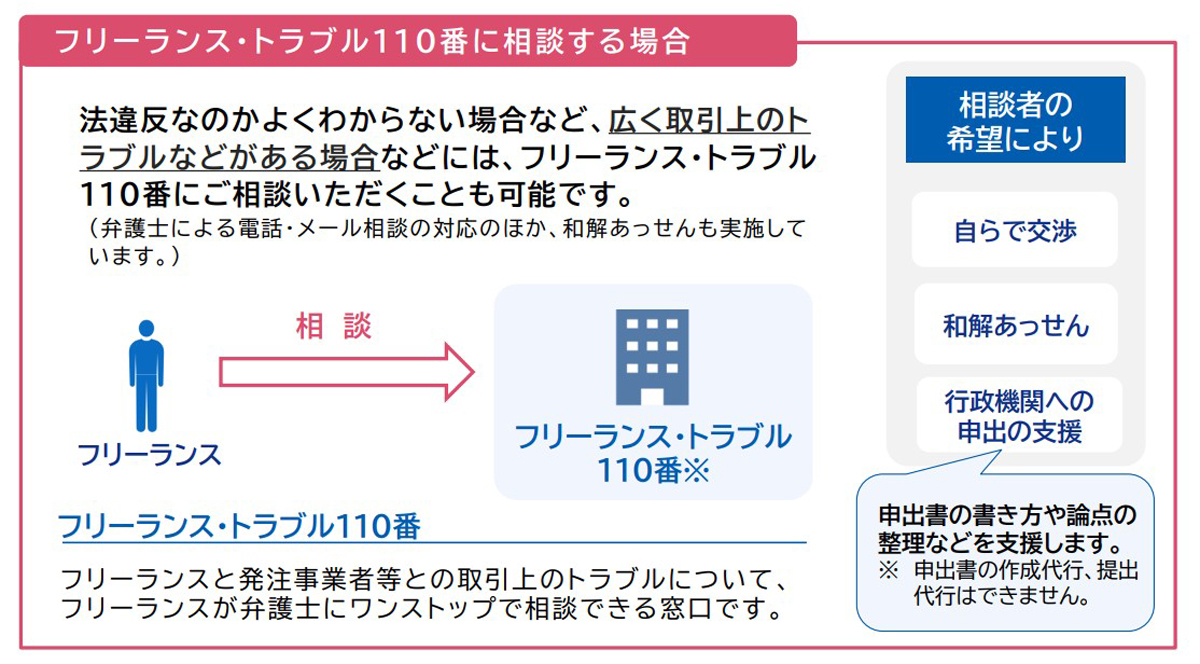

また、フリーランスが明確な法令違反なのか判別できない場合には、広く取引上のトラブルを扱う「フリーランス・トラブル110番」に相談することもできる。これは、フリーランス法とは別に厚生労働省が弁護士会に委託している既存の事業だ。

フリーランス・トラブル110番ではフリーランスからの相談に対し、フリーランスの希望に応じて「自らで交渉」「和解あっせん」「行政機関への申出の支援」などを提供する。

軸丸氏は「フリーランスには気軽に相談できる窓口があることを知ってほしい。反対に、発注事業者にもフリーランスが気軽にプロに相談できる窓口があることを知ってほしい。それによって改めて順守すべきルールを確認してもらえたら」と、フリーランスと発注事業者の双方にアドバイスを送る。

今回、2本の記事で紹介したように、これまで下請法などに従ってフリーランスと取引してきた企業は、11月1日の新法施行に向けて今から特別に何かを準備する必要はないはずだ。しかし、このタイミングで改めて新法の内容について確認し、改善すべき箇所が思い当たるのであれば対応してもらうきっかけになれば嬉しい。