多様な働き方が広がる中で、近年は特にフリーランス(特定受託事業者)として活躍する人が増えている。筆者の周りでも、フリーランスエンジニアやフリーランスライターのような働き方が一般的になっているのを感じる。

2024年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス法が施行される。これは、原則として労働基準法や下請法、企業の就業規則では保護されにくいフリーランスを保護するために制定されるものだ。

弊誌が執筆を依頼するライターにもフリーランスの人がいるため、もちろん他人事ではない。読者の中にもフリーランスとして活躍するエンジニアや、反対にフリーランスエンジニアに業務を委託する立場の人も多いだろう。

そこで今回、フリーランス法が規定する内容やその背景について取材した。解説してくれたのは、LegalOn Technologiesでリーガルテックサービスの法務コンテンツ開発を務める弁護士の軸丸厳氏。本稿では同法の概要と、適正な取引のために確認しておきたいルールについて紹介する。業務を委託する事業者はもちろん、フリーランスとして働く人も新法の内容を把握して事前にトラブルに対応できるようにしてほしい。

なお、フリーランス法については公正取引委員会などからパンフレット『ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法』が出されているので、そちらも参考にされたい。

フリーランス法の概要 - 下請法との違いは?

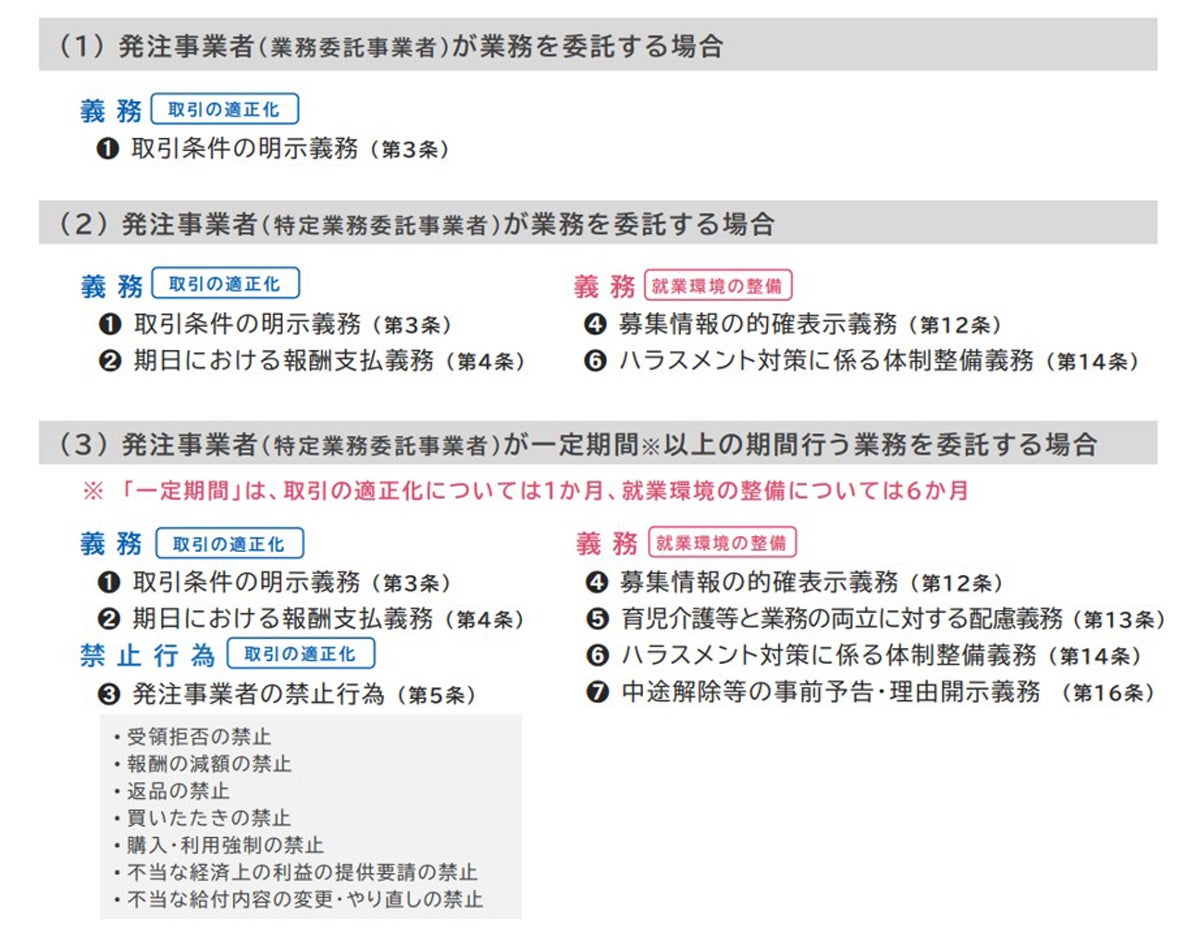

繰り返しになるが、フリーランス法施行の目的は取引の適正化と就業環境の整備にあり、この2つのパートでそれぞれ適用される義務や禁止行為が定められる。取引の適正化は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備は主に厚生労働省が管轄している。

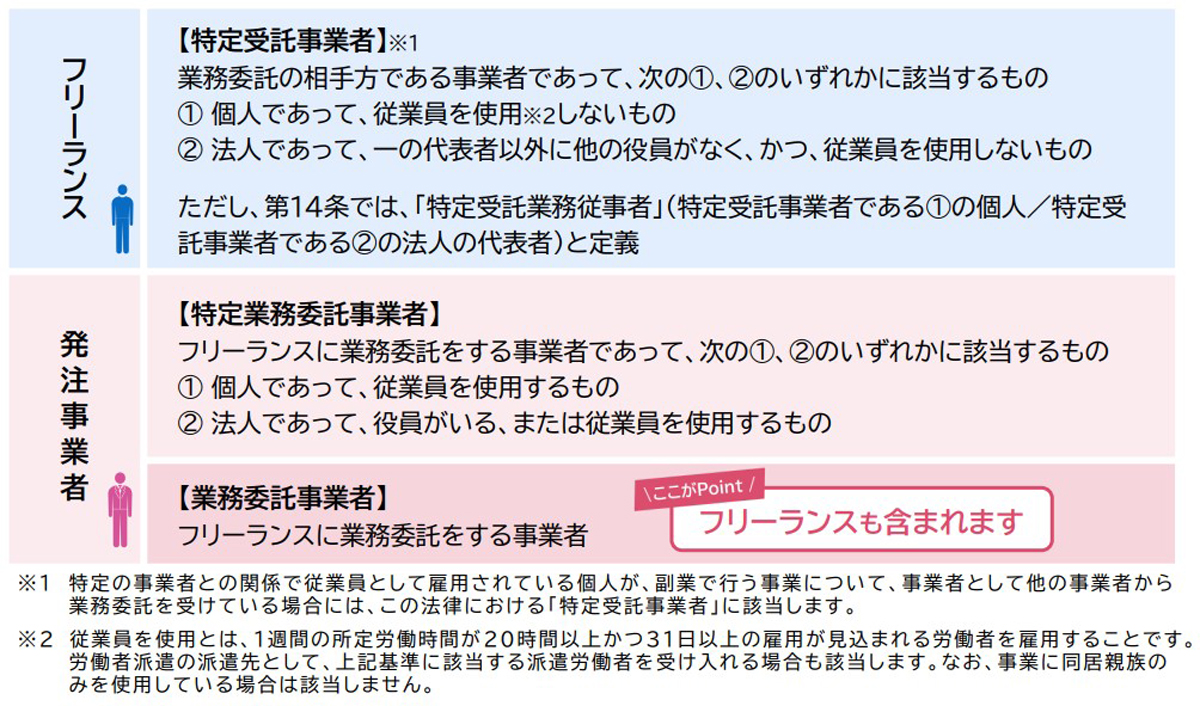

同法でまず確認したいのは、業務を発注する事業者が「業務委託事業者」もしくは「特定業務委託事業者」に分けられるということ。業務委託事業者はフリーランスに業務委託をする事業者の全般を指すため、フリーランスからフリーランスへと業務を委託する場合も含まれる。つまり、フリーランスの人も業務委託事業者になる場合がある。

一方の特定業務委託事業者は、個人であって従業員を使用するもの、もしくは、法人であって役員がいるまたは従業員を使用するもの、と定められる。企業からフリーランスに業務を委託する場合はおよそこちらに当てはまる。

「業務を発注するたびに守るべき内容を確認するとむしろ煩雑になってしまうので、事業者は法が定める一定期間以上の委託をする可能性が少しでもあるのならば、基本的にすべてのルールを守る準備をしておいた方が良い。抜け漏れやうっかり違反してしまうリスクを低減できる」と、軸丸氏は提案していた。

同法の適用対象となるのは「物品の製造・加工」「情報成果物の作成」「役務の提供」だ。業種や業界の限定は無い。ソフトウェアやコンテンツ、デザインの作成は情報成果物に、運送やコンサルタント、演奏、セラピーなどは役務に含まれるため、基本的にはすべての業務委託に適用されると考えて良いという。

ちなみに、近しい法律として知られる下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)では、建設業法における建設工事は対象外とされる。また、下請法は発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは役務提供委託の対象外。このあたりがフリーランス法と下請法では異なる。

「例えば、資本金1,000万円以下の中小企業がフリーランスに業務を委託する場合は下請法の適用にはならなかったので、必ずしも対応する必要はなかった。しかしフリーランス法が適用となるため、対応が必要となる。法の対象となる企業の範囲が広がったようなイメージ」(軸丸氏)

適正な取引のための義務と禁止行為 - 取引条件の明示義務

ここからは、フリーランス法で定められる義務など具体的な内容を見ていこう。本稿では取引条件の明示義務について紹介する。取引時のトラブルなどを避けるため、フリーランスに業務を委託する場合は書面やメール、チャットアプリなどでその条件を明示しなければならない。

SNSのメッセージ機能により取引条件を明示する場合は送信者が受信者を特定して送信できるものに限定され、ブログやWebサイトなどへの書き込みでは認められないとのことだ。

明示すべき内容は以下の通り。

・業務委託事業者および特定委託事業者の名称

・業務委託をした日

・特定受託事業者の給付の内容

・給付を受領または役務の提供を受ける期日

・給付を受領または役務の提供を受ける場所

・報酬の額および支払期日

・現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

なお、フリーランスはニックネームやビジネスネーム、SNSのハンドルネームなども利用可能だが、商号のように特定の人物を識別できる必要がある。また、フリーランスの業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合には、報酬の額として諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要がある。

下請法では、電磁的な方法で明示する場合には事前にフリーランスの承諾が必要だ。しかしフリーランス法では、明示の方法として書面または電磁的方法のどちらを選択するかは発注事業者が決められる。

ただし、電磁的方法で明示した後にフリーランス側が書面での提供を求めた場合には、業務委託事業者はこれに応じる必要がある。基本的に電磁的方法で提供したものと同一の内容を書面で提供すれば問題ない。

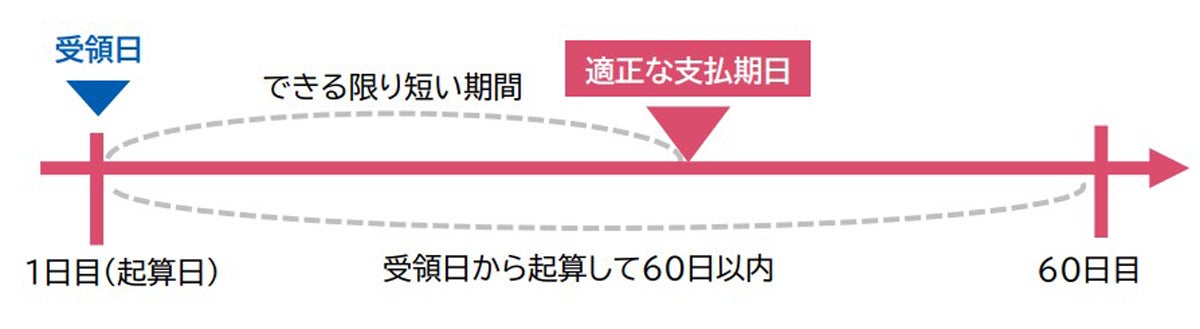

適正な取引のための義務と禁止行為 - 期日における報酬支払義務

報酬の支払期日について、特定業務委託事業者は発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに報酬を支払わなければならない。納品物の検査・確認に日数を要したとしても、その完了日から起算するのではなく、受領日を起算日とする点に注意したい。

合わせて、支払期日の定め方にも注意が必要だ。「○月○日支払」や「毎月〇日締切、翌月〇日支払」の記載は問題ないが、「〇月〇日まで」「〇日以内」などという表現は具体的な日付を特定できないため、支払期日を定めていることにはならない。

「特定業務委託事業者は『〇日まで』のように書いてしまいがち。60日ルールだけが頭に入っていると『60日以内』や『翌月末まで』などと書いてしまいかねないので、ここは確認してほしい」と、軸丸氏は注意を促している。

支払期日について、フリーランス法に特有のルールがもう一つ。それは、再委託する場合における支払期日の例外だ。特にIT企業は再委託や二次受け・三次受けなども多いため事前に確認しておきたい。

特定業務委託事業者が元委託者から受けた業務をフリーランスに再委託する場合に、必要事項を明示すれば、フリーランスへの報酬支払期日を元の委託乗車の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内にて定めることができる。

つまり、元委託者から特定業務委託事業者への支払期日(元委託支払期日)が50日とされている場合、フリーランスへ再委託した業務の報酬は計80日以内のできる限り短い期間として定めることができる。

この場合、上述の通常明示すべき内容に加えて、①再委託である旨、②元委託者の名称(識別できるもの)、③元委託業務の対価の支払期日をそれぞれ明示する必要がある。

軸丸氏は想定されるトラブルの例として、「元委託者から発注事業者への支払期日が明確になっていないと、発注事業者がフリーランスに業務を委託する際に『③元委託業務の対価の支払期日』を示せない。その場合は通常の60日以内のルール内で報酬を支払う必要があるので、発注事業者が元委託者から報酬を受け取る前にフリーランスに報酬を支払わなければいけないこともあるだろう」と説明していた。

なお、これら支払期日に関するルールは特定業務委託事業者にのみ適用されるため、フリーランスからフリーランスへの業務委託の場合は適用されない。この場合は通常明示するべき事項である「報酬の額および支払期日」に従う。

後編では、特定業務委託事業者が1カ月以上または6カ月以上など長期間にわたってフリーランスに業務を委託する際の注意点などについて紹介する。