Domoは10月9日、年次最大カンファレンスである「Domopalooza Japan2024」を開催した。「データ+AI、進化した組織の旅へ」をテーマに行われた今年は、日本の玄関である羽田空港の第3ターミナルに直結しているベルサール羽田空港にて行われ、各業界のリーダーがAIやデータ活用の取り組みや人材育成戦略を語った。

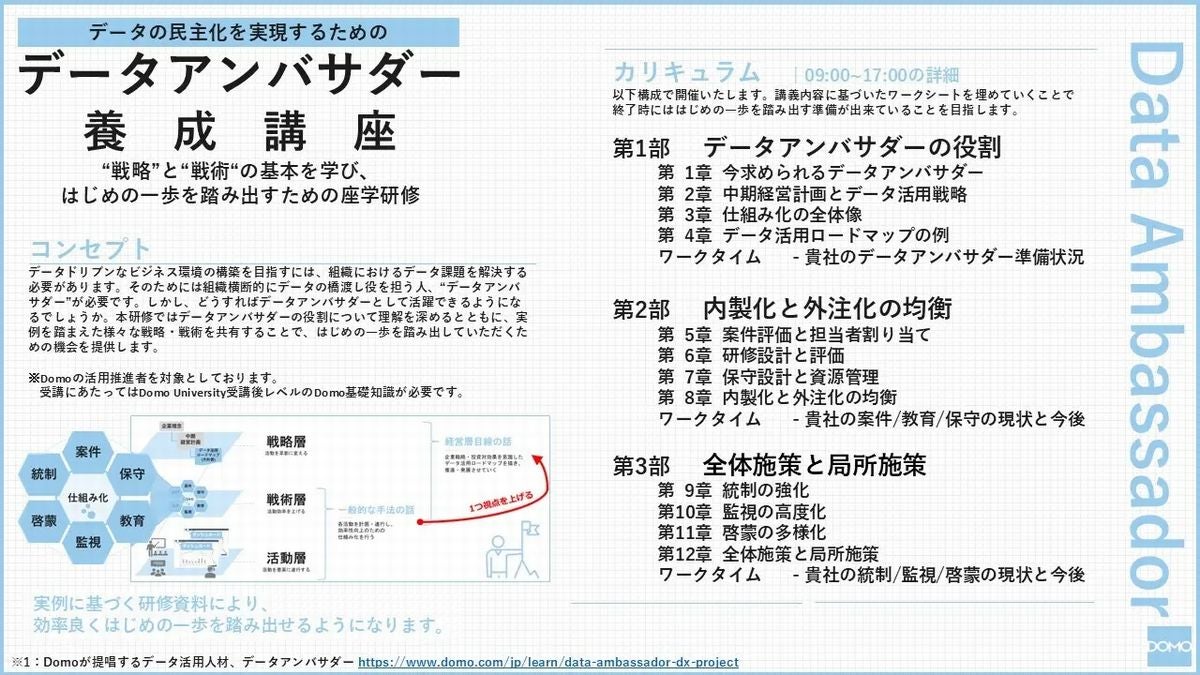

本稿では、同イベントと同じタイミングで開催された日米合同事業戦略発表会にて説明された「データアンバサダー養成講座」と島津製作所の導入事例を紹介する。

組織横断的に橋渡しの役を担う「データアンバサダー」 とは

初めに、ドーモのコンサルタント 兼 コアビズボード代表取締役の八木幹雄氏が、DX推進を成功に導く人材を育成する「データアンバサダー養成講座」を含む包括的な人材育成プログラムを提供開始したことを発表した。

ドーモは顧客企業のデータ活用人材の育成に取り組んできたが、今回、顧客企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進における課題やニーズを踏まえ、データ活用人材育成に必要なノウハウやスキルを整理・体系化した。

ドーモは2022年よりDXを成功に導くための必須人材として「データアンバサダー」を提唱してきた。データアンバサダーとは、組織横断的に橋渡しの役を担い、「データの民主化」を推進し、企業文化として根付かせる人のこと。同社は、データアナリストやデータサイエンティストだけでは不十分であり、データアンバサダーの存在が欠かせないと考えているという。

ドーモがデータアンバサダーを提唱した背景には、企業のDX推進やデータ活用における課題が関係している。ビジネスを進める中で、企業内の「経営層」「事業部門」「IT部門」のデータ活用に対する意識や課題が異なるために足並みがそろわず、プロジェクトが停滞、もしくは失敗してしまう傾向があることや、特定領域や部門に限定したデータ活用では、データドリブンな企業文化を醸成することが困難な状況であることが分かってきた。

このようなDXの推進におけるデジタル人材育成のニーズの高まりや顧客企業からの声を受け、ドーモは2023年に「データアンバサダー養成講座」を試行した。そして今回、データ活用人材育成に必要なノウハウやスキルを整理・体系化し、「データアンバサダー養成講座」を含む括的な人材育成プログラムの提供を開始するに至った。

「データアンバサダー養成講座」の概要

データアンバサダー養成講座は、データアンバサダーの役割について理解を深めるとともに、実例を踏まえた戦略・戦術の基本を学ぶもの。また、中期経営計画との連携、ロードマップのサンプル共有、案件管理、保守運用、研修設計、統制強化、監視、啓蒙活動などを含めた活動推進方法を1日のクラスルーム型研修で実施している。

またドーモは、データアンバサダー養成講座を含め、包括的なデジタル人材育成プログラムを提供することも発表。同プログラムでは、データ人材を育成するまでのステップや目標のレベルにたどり着けるまでの所要期間、そして、各ロールの定義からその構成比率を検討する。

さらに、顧客企業はDomoを活用して従業員の受講状況や学習効果の分析をすることが可能。従業員の成長過程を把握して、誰もつまずくことなく、自走できるまで伴走する仕組みを作り上げているという。

八木氏は、同プログラムの特徴として「成熟度診断ツールによるアセスメント」「Domo社CSMを交えたワークタイム」という2点を挙げた。同プログラムに参加することで「講義資料」「ロードマップのサンプル」「活動のサンプル文書」を入手することができる。

Domoの活用でデータ活用と人財育成を推進

ドーモのDX人材育成の活用事例として、島津製作所の取り組みが紹介された。会見では、島津製作所 DX・IT戦略統括部DX戦略ユニットの山川大幾氏が、「島津製作所が推進するデータ活用と人財育成」というテーマで語った。

島津製作所では、「データに基づいた製造」を実現するため、2019年に製造部門からDomoを導入したという。山川氏は、Domoの選定理由について「データ活用のための仕組みを構築するため、データ活用に必要な機能をオールインワンで提供しているDomoを選定した」と説明した。

Domo導入後、情報収集とデータ加工がいつでも可能になり、目指していたMAIC(測定、分析、改善、管理)サイクルが回るようになった結果、製品の棚卸削減に成功し、製造部門でのDomoの活用が広がっていったという。

特にコロナ禍、分析計測事業部 グローバルSCMセンターでは、需給バランスの崩れによる物流停滞、部材入手難、納期遅延、さらに、海外販売会社の需要の変化が生産計画に反映され、これらの生産計画の状況がサプライヤーに伝わるまで最大2カ月以上を要してしまうという課題があった。

そこで、山川氏はグローバルSCMセンターの田口公史氏とドーモのコンサルタントと共に、グローバルSCMセンターの業務負担となっていたサプライチェーン関連部署との情報共有とデータに基づく判断が取れるように、グローバルの需要をリアルタイムに収集し、そのデータを生産計画や配送計画のアクションにつなげるダッシュボードを作成。結果として、サプライヤーへの情報共有にかかる工数を月間51時間削減に成功した。

このようなグローバルSCMセンターの取り組みにより、人の勘・経験・度胸に依存した判断からデータに基づく意思決定へと変わり、限られた製造系のリソース(部品・人・設備)で連結売上・営業利益を最大化できる仕組みの基礎が構築されたという。

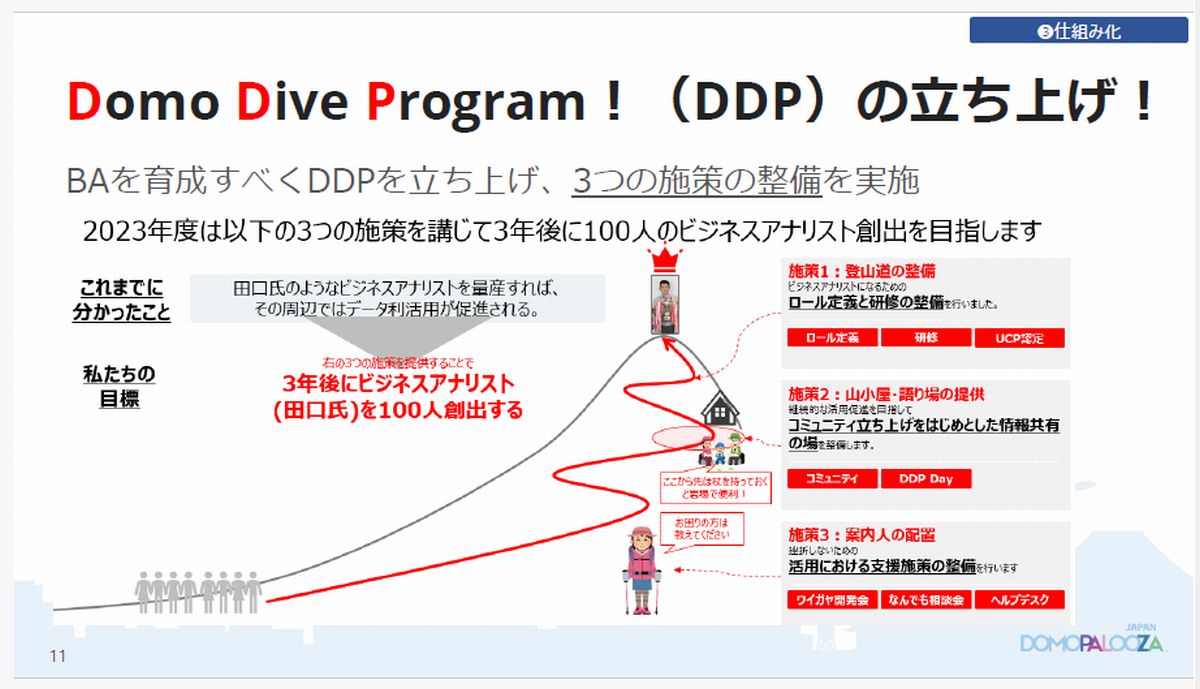

この成果を受けて、山川氏は「課題解決に向けたアクションとストーリー設計」ができるビジネスアナリストを育成するDX人財育成プログラムを立ち上げ、「Domo Dive Program(DDP)」と名付けた伴走型の研修を開始した。

DDPの受講者は、同社のデータを使ったDomoの活用法、コンサルティングの手法として使われるビジネスクエスチョンやフレームワークなどのスキルを学ぶとともに、データからアクションにつなげるデータドリブンな思考法を習得することができる。

また島津製作所では、DXを加速するには人材育成が必要であり、その人材育成プログラムを効率的に継続できる仕組みを作ることが成功の鍵となると考えている。そこで、DX人財育成プログラムを実施するとともに、Domoを活用して、従業員の研修の受講状況や学習効果の分析をしている。

山川氏は「Domoを使って人財を育成しているのが当たり前となり、今では切っても切り離せません」と語り、「ビジネスアナリストとデータサイエンティストの間のロールを担える人物を探すこと」を今後の目標として掲げていた。