欧州南天文台(ESO)は現地時間10月7日、アルマ望遠鏡を用いた観測により、最も遠方に位置する、天の川銀河に良く似た大きな回転円盤銀河を発見したと発表した。

同成果は、広島大学の稲見華恵助教、国立天文台および広島大のHiddo Algera研究員ら20名強の研究者が参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立天文学会が刊行する天文学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載された。

宇宙が誕生した当初は極高温のため、クォークが単独で存在していたと考えられている。時間が経つにつれて徐々に温度が下がり、やがて対消滅を生き残った通常物質のクォークが3個結びついて陽子や中性子が形成され、約38万年後にはさらに温度が下がって、剥き出しだった(プラズマ状態だった)陽子が電子を獲得して中性水素ができ(同時にヘリウムやほんのわずかにリチウムもできた)、光が直進できる「宇宙の晴れ上がり」が起きたとされる。

この時点で、宇宙に存在していた大量の水素は中性水素だったが、宇宙の晴れ上がりから1~2億年ほどが経って第一世代の恒星であるファーストスターが輝き出すと(宇宙の夜明け)、それ以降の恒星の紫外線によって、水素は再び電離化されていった。それは宇宙誕生から2~5億年頃から始まり、9億年ごろまでには完了したと考えられており、この時代は「宇宙の再電離」と呼ばれている。

現在の銀河の形成と進化に関する理解では、宇宙の夜明けの時代以降に誕生した星々が集まって小さな銀河を形成し、宇宙が今よりも狭かったこともあって、激しく衝突合体を繰り返すことで段々と成長していき、数十億年という時間をかけてスムーズな回転をするようになったと推測されている。つまり初期宇宙には、現在の天の川銀河などのように、大型でかつ渦巻き構造を持つような整った銀河は存在していなかったと考えられている(天の川銀河は中心に棒状構造を持つ棒渦巻銀河)。こうした大型銀河の種となったと考えられる小型の銀河しかなく、それらは星々がまとまりきっていないため、複雑な形と運動をしており、スムーズな回転はしていないと予想されていた。

そうした中で研究チームは今回、アルマ望遠鏡を用いて、遠赤外線連続放射(ダスト再処理光から)とISM冷却線の両方で明るい、赤方偏移zの値が6.5以上の銀河の大規模サンプルを収集するという大型観測プログラム「REBELS」(Reionization Era Bright Emission Lines Survey:宇宙の再電離化時代の明るい輝線サーベイ)を実施することにしたという。

REBELSによる観測では、宇宙の再電離の時代の天体がターゲットとされ(40天体が観測された)、その中で発見されたのが、約131億年前(ビッグバンから約7億年後)の宇宙において、天の川銀河のような成長し切った銀河に匹敵するほどの大きさを持ち、なおかつ回転運動も確認できる若い円盤銀河「REBELS-25」だったという。REBELSは英単語では「反逆者たち」という意味になるが、銀河は数十億年かけて成長してきたという、従来の銀河成長のタイムスケールに関する理解を覆す可能性のある発見だとする。

-

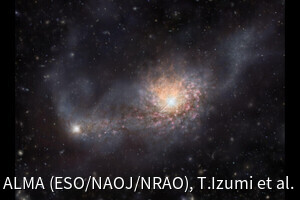

拡大挿図はアルマ望遠鏡が観測したREBELS-25。同銀河はビッグバンから約7億年後の宇宙にあり、強く回転する円盤銀河のうち、最遠方の銀河であることが確認された (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Rowland et al./ESO/J. Dunlop et al. Ack.:CASU, CALET (出所:ESO Webサイト)

なおREBELSでの観測における当初のデータは解像度が十分でなかったため、回転円盤を持つ確証がなかったという。しかし近年、アルマ望遠鏡は視力が人間にたとえると6000から倍の1万2000に強化。より高い解像度となった同望遠鏡による追観測を実施したことで、REBELS-25の回転などの確認に至ったとする。観測データからは、同銀河の中心にある棒構造や渦巻き状の腕のような特徴も示されており、わずか7億歳の宇宙に存在する銀河が、天の川銀河にすでに似た姿をしていたという。

-

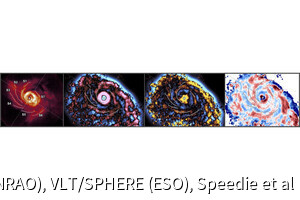

(左)REBELS-25内での冷たいガスの分布。中心に細長い棒状構造らしきものが見られる。(右)銀河内の冷たいガスの動き。青色は地球に近づく動きが、赤色は反対に離れる動きが示されており、暗い色は動きが速いことが表されている。画像の赤と青の境界線から、物体が回転していることが明確に示されており、REBELS-25はこれまでに発見された中で最も遠い回転円盤銀河であることがわかった (c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Rowland et al. (出所:ESO Webサイト)

さらに、初期宇宙においては、他にも回転円盤銀河が存在するかもしれないことが示されているという。宇宙が進化するスピードは、これまで考えられていたよりもずっと速かった可能性があるとする。

ちなみに、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡であれば、アルマ望遠鏡に匹敵する解像度で若い星からの光を観測できる可能性があり、同宇宙望遠鏡による最遠方の回転円盤銀河の追観測が期待されるとしている。