大阪公立大学(大阪公大)は9月30日、機械学習モデルを用いて、窒素や硫黄を導入した7種類の新たな有機半導体分子を設計・合成の後、評価を実施した結果、機械学習で予測されていた通り、分子間相互作用が強い分子は比較的高い正孔移動度を示し、有機半導体としての性能が高いことを明らかにしたと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 工学研究科の大垣拓也特任助教、同・松井康哲准教授、同・内藤裕義特任教授、同・池田浩教授、同・大学大学院 理学研究科の麻田俊雄教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、欧州15か国16の化学団体が参加するChemistry Europeが刊行する化学全般を扱う学術誌「Chemistry-A European Journal」に掲載された。

有機半導体材料において、優れた特性を得るためには、優れた結晶構造やアモルファス構造が重要となるとされているが、どのような有機分子が良い構造を形成するかについて統一的な理解がまだ確立されていないこともあり、材料の候補を実際に合成し、その特性を評価するという研究手法が主に用いられてきた。そのため、より優れた材料を効率的に作成する方法の確立が求められていた。

研究チームはこれまでの研究にて、コンピュータ上でアモルファス固体をモデリングして有機半導体の特性を予測し、実際の化合物と比較するという手法を報告しており、今回の研究ではその手法を先に進める形で、機械学習を用いて有機半導体の特性予測と分子デザインを行い、実際に数種類の半導体の分岐的合成と物性評価をすることにしたとする。

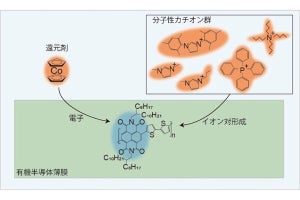

具体的には、文献調査により321種類の有機半導体分子の構造情報と正孔移動度(μ)のデータを収集し、80%を学習データに、20%をテストデータに分割し、その上で機械学習による相関データの作成を実施したところ、分子に水素結合アクセプター原子である窒素や硫黄の個数(NHBA)が有機半導体特性に対して重要な指標であり、NHBA4~6が最適範囲であることが見出されたという。

この結果に対し、研究チームは、多くの有機半導体分子が水素原子を持つことから、特性向上の理由を水素結合アクセプター原子による、薄膜における強固な分子間相互作用によるものであると考察。

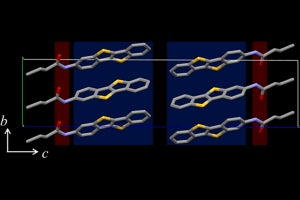

さらに実際にNHBAが5となる新規半導体として「ジチエノベンゾチアゾール」(DBT)という分子を設計し、臭化物5から誘導体化を行う分岐的合成戦略により、7種の有機半導体「1a」~「1g」を得て、固体デバイスに適用させることを目的に、X線結晶構造解析を実施したところ、結晶中において、1a~1gはさまざまな積層構造を有しており、隣接する分子間の電荷移動積分の計算より、一次元的に高い値を持つ結晶と、二次元的に多方向に高い値を持つ結晶が確認できたとする。特に、1bと1cにおいては、導入された窒素原子や硫黄原子が隣接分子と水素結合が示されたほか、硫黄原子同士の相互作用(S…S接触)も確認されたこともあり、水素結合アクセプター原子が示す分子間相互作用が、固体構造を制御するという機械学習の結果が支持されたという。

これらの材料を用いた有機トランジスタを作製し、特性評価を行ったところ、結晶相において強い分子間相互作用が働く1bでは、約0.1cm2V-1s-1程度の比較的高い正孔移動度が示され、有機半導体としての性能が高いことが突き止められたとする。

-

(左)化合物1b~1gの結晶構造とシミュレーションによって得られた電荷移動積分(meV)。(右)1bと1cの結晶中において働く主要な分子間相互作用(赤:S…H水素結合、緑:N…H水素結合、桃:S…S接触) (出所:大阪公大プレスリリースPDF)

なお、研究チームは今回の研究成果に対し、機械学習を駆使した新材料開発において重要なものになるとの考えを示しており、このような分子デザイン法は有機半導体のみならず、種々の有機材料の開発に利用できる可能性があり、新たな材料開拓への応用も期待できると説明している。また、今回の研究で得られた特性も機械学習へフィードバックすることで、新たな材料開発につなげていきたいとしている。